In den vergangenen Jahren setzte sich im Fußball zunehmend eine spielorientierte Trainingspraxis durch. Es reifte die Erkenntnis, dass technische und taktische Inhalte nicht mehr isoliert von einander geschult werden sollen, sondern ganzheitlich. Allerdings hat sich diese Ganzheitlichkeit nicht auf allen Ebenen durchgesetzt.

Noch immer herrscht der Glaube, Kraft erlangt man nur mit Hanteln und Medizinbällen und Ausdauer nur durch Rundenlaufen im Stadion. Allerdings trainiert man mit unspezifischen Kraftübungen kaum ein spielnahes Zweikampfverhalten. Hier zahlen sich ohnehin Antizipation, situationsadäquate Koordination und Geschicklichkeit mehr aus als pure Kraft. Gleiches lässt sich über das Schießen sagen, wo nicht die bloße Schusskraft entscheidend ist, sondern eine gute -Technik. Mit Rundenlaufen wird zwar die zyklische Ausdauer geübt und gefestigt; Fußball ist jedoch ein azyklischer Sport, in welchem sich Sprints (mit und ohne Ball) und moderate Läufe stetig abwechseln. Es sollte also auch bei der Kondition der Grundsatz gelten, dass sie niemals ohne einen Bezug zu den technisch-taktischen Anforderungen des Fußballs adäquat trainiert werden kann.

Was aber noch mehr verwundert ist die Tatsache, dass die neuen Trainingsmethoden nicht nur vor der Kondition Halt machen, sondern auch vor der Nachwuchsarbeit – insbesondere im Kindesalter. Sieht man sich die vom DFB online zur Verfügung gestellten Trainingsübungen an, stellt man fest, dass der Anteil an Spielformen mit abnehmendem Alter ebenso abnimmt. Obwohl es stets heißt, man solle den Kindern früh den Spaß am Sport vermitteln, erreicht man genau das Gegenteil, wenn man ihnen zunächst technische Aspekte fragmentarisch ohne Spielbezug beibringt. Darüber hinaus widersprechen solche Ansätze den sport- und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 30 Jahre.

1. Lehr- und Lernansätze

Traditionelle Lehrmethoden in Sportspielen sind einschleifend, technikorientiert und analytisch. Zuerst sollen einzelne Fragmente erlernt und dann miteinander verbunden werden, bis man das Spiel erreicht. Der im Zentrum des Lehrprozesses stehende Trainer gibt Instruktionen, welche sich insbesondere auf Pass-, Dribbel- und Abschlusstechniken beziehen, ohne dabei einen spielrelevanten Zusammenhang herzustellen. Wie und wann diese Techniken im Spiel eingesetzt werden, bleibt bei den Übungen nämlich unberücksichtigt. Dies führt schließlich dazu, dass die isoliert erlernten Techniken im Spiel selbst „zusammenbrechen“ oder „verpuffen“.[1]

Es geht dabei darum, erst das „wie“ zu vermitteln, bevor das „warum“ klar wird. Es herrscht die vereinfachende Überzeugung „Keine Taktik ohne Technik“.

Diese Trainingsmethode führt dazu, dass diejenigen Kinder, die weniger fähig mit dem Ball sind, die Motivation für die Sportart verlieren, weil sie große Schwierigkeiten bei der Technikausführung innerhalb und außerhalb des Spiels haben. Auf der anderen Seite ist eine solche Trainingsform für diejenigen Kinder langweilig, die die jeweiligen Techniken bereits beherrschen. Sie verbringen die ganze Zeit mit der Schulung von Dingen, die sie schon können. Neue Lernmöglichkeiten werden folglich weder für diejenigen Sportler angeboten, die eine bestimmte Technik bereits beherrschen, noch für solche, die sie nicht beherrschen. Studien bestätigten, dass der motorische Lernerfolg solcher Übungen für Kinder und Jugendliche quasi gegen Null geht.[2]

Diesen traditionellen Ansatz haben zahlreiche Konzepte seit Beginn der 1980er Jahre umgekehrt [Teaching Games for Understanding (TGfU); Situation Model of Anticipated response consequences in Tactical decision (SMART)] und stattdessen den taktischen Gedanken des Spiels (sense of play) in den Vordergrund gerückt. Das instruierende Vermitteln ist dem begleitenden Erleben und Probieren gewichen, wobei der Sportler selbst zum Mittelpunkt des Lern- und Lehrprozesses wird. Es sollen komplexe taktische Probleme in spielnaher Form geschaffen werden, die anspruchsvolle technische Fertigkeiten erfordern. Der Trainer passt dabei die Komplexität des Spiels an das technisch-taktische Niveau der Spieler an. Diesen Prinzipien folgt auch die taktische Periodisierung.

2. Entwicklungspsychologie in der Nachwuchsarbeit

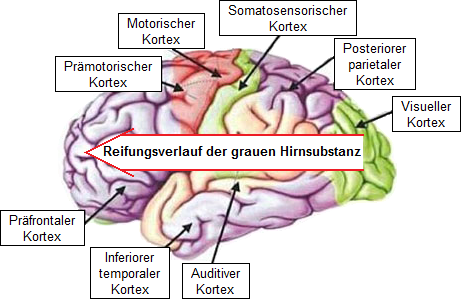

Die Art des Erlernens spielrelevanter Fähigkeiten ändert sich im Laufe eines Menschenlebens je nach Entwicklungsstand des zentralen Nervensystems. So reift etwa der präfrontale Kortex, der für höhere kognitive Funktionen wie die Handlungskontrolle, das Planen oder die Risikoabschätzung von Entscheidungen verantwortlich ist, später als jene Kortexareale, die mit sensorischen oder motorischen Leistungen assoziiert sind.[3]

Der präfrontale Kortex erreicht seine maximale Dichte an grauer Substanz zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr; also im zweiten Lebensjahrzehnt. Im Motorcortex wird die maximale Dichte an grauer Substanz bereits im ersten Lebensjahrzehnt erreicht. Der Reifungsprozess der grauen Hirnsubstanz verläuft somit „von hinten nach vorn“.

Die Fähigkeit, richtige Entscheidungen unter bestimmten Spielbedingungen zu treffen, beschreibt die taktische Intelligenz (konvergentes Denken). Diese Fähigkeit entwickelt sich angesichts der späteren Reifung des präfrontalen Kortex erst im zweiten Lebensjahrzehnt voll aus und erlaubt erst dann eine optimale Ausbildung.

Demgegenüber steht die Spielkreativität (divergentes Denken). Sie ist durch Originalität (die Lösung ist ungewöhnlich und selten) und Kontinuität (die originelle Lösung ist angemessen und nützlich) gekennzeichnet. Obwohl die Kreativität von gewissen Persönlichkeitseigenschaften (Mut, Phantasie, Neugier) abhängt, kann sie dennoch gefördert werden. Allerdings müssen die Grundlagen dafür bereits in frühen Stadien des Lebens vermittelt werden.

2.1 Kinder

Angesichts der früh entwickelten sensorischen und motorischen Hirnareale stehen der sichere und richtige Umgang mit dem Ball, sowie der Spaß am Spiel zu Beginn der fußballerischen Ausbildung (<11 Jahre) im Vordergrund. Die primären Ziele müssen sein, das Interesse der Kinder zu wecken und ihnen einen möglichst weiten Raum für Bewegungen zu gewährleisten. Dafür empfehlen sich von vorne herein Übungen in Spielform. Auf diese Weise herrscht stets ein möglichst breiter Bewegungsrahmen in unzähligen Situationen vor; der Ball ist permanent im Einsatz.

Für Kinder im Alter von 6-11 Jahren konnte in diversen Studien nachgewiesen werden, dass sich ihre Spielintelligenz – und somit ihr strategisch-taktische Verständnis – stark entwickelt, wenn sie sich nicht früh auf eine Spielsportart spezialisieren. Stattdessen sollen sie in sportspielübergreifenden Spielformen üben (deliberate play).[4] Dabei verbessert sich auch die Bewegungserfahrung der Kinder.

Eine explizite Vermittlung taktischer Inhalte (etwa an der Taktiktafel) kann angesichts des noch unzureichend ausgebildeten präfrontalen Kortex kaum forciert werden. Durch explizite Anweisungen und Instruktionen der Trainer können Kinder nicht alle situationsrelevanten Informationen wahrnehmen. Ein enger Aufmerksamkeitsfokus ist die Folge.[5] Ein entdeckendes Lernen ermöglicht hingegen einen weiten Aufmerksamkeitsfokus, der verschiedene Reize verknüpft, die zunächst irrelevant erscheinen.[6] Eine breite Erfahrung im Sport, die durch die Praxis mit verschiedenen Aktivitäten in unterschiedlichen Umgebungen, fördert nachweislich das taktisch divergente Denken und somit die Kreativität von Kindern.[7]

Weil das Handeln in zahlreichen unterschiedlichen Sportspielsituationen nachweislich die Entwicklung von Beweglichkeit, Spielintelligenz und Kreativität fördert,[8] wird ein erster positiver Beleg über die Effektivität des Lernens mit variierten Bewegungen und dem entdeckenden Lernen – dem sogenannten impliziten Lernen – geliefert.[9] Vielfältige Spielformen in Kleingruppen, die für den Einzelnen viele Ballkontakte bedeuten, eignen sich demnach besonders für Kinder und Jugendliche und weisen einen ähnlichen Entwicklungsweg auf, wie er für sogenannte „Straßenfußballer“ üblich ist.

2.2 Pubertät

Im anfänglichen pubertären Alter (12-14 Jahre) erfahren Jugendliche einen Wachstumsschub. Durch das Wachsen der Gliedmaßen wird die Koordination schlechter; der Mensch muss viele gewohnte Bewegungen neu lernen, koordinieren und ordnen.[10] Daher ist im jugendlichen Alter besonders auf eine koordinative Ausbildung zu achten.

Das Koordinationstraining stellt die Grundlage für die technische Ausbildung dar. Der Sportler lernt auf diese Weise, seinen Körper optimal einzusetzen. Je besser die koordinative Ausbildung eines Spielers ist, desto besser ist sein Umgang mit dem Ball und desto genauer kann er seinen Körper einschätzen und kontrollieren. Gleichzeitig muss die Beweglichkeit im Allgemeinen beachtet werden, damit der Spieler in Zukunft neue Dinge schnell und korrekt erlernen kann. Ein richtiges Einsetzen der Körperbewegungen verringert außerdem die Verletzungsgefahr und spätere Haltungsschäden.

Weil der präfrontale Kortex in diesem Alter voll ausgebildet ist, kann nun eine stärkere Spezialisierung hinsichtlich positionsspezifischer Techniken und Taktiken stattfinden. Der Anteil an gezielten Übungen für eine bestimmte Sportart (deliberate practice) nimmt zu.

Die Ausbildung der Kraft sollte in dieser Entwicklungsphase keine Rolle spielen. Zwar gelten die Muskeln spätestens ab dem 11. Lebensjahr als trainierbar, Der Sinn und Zweck darf jedoch bezweifelt werden. Die Muskeln entwickeln sich im Laufe der Adoleszenz (Lebensabschnitt des Kindes- und Heranwachsendendaseins) selbständig. Wegen des Wachstumsschubs muss darüber hinaus eher die Koordination geschult werden. Schließlich werden Muskeln in erster Linie durch eine Anpassungsreaktion des Nervensystems bzw. durch Koordinationsverbesserungen leistungsfähiger und nicht durch einen Massezuwachs.[11]

Zudem ist nicht ausreichend geklärt, welche Auswirkungen ein frühes Krafttraining auf die Gesundheit bezüglich der Wirbelsäule haben kann. Die Ausbildung der Kraft stellt in der Adoleszenz den wohl unwichtigsten Aspekt im Training dar. Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre technischen und taktischen Fähigkeiten schulen und dabei Spaß empfinden. Unspezifische Kraftübungen können dies nicht gewährleisten.

2.3 Zusammenfassung

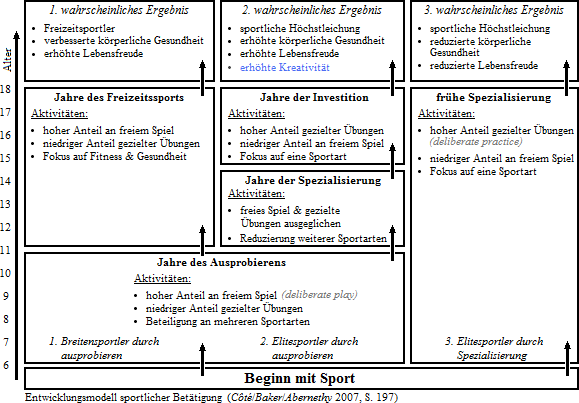

Gemäß diesen Erkenntnissen ist ein Modell entwickelt worden, wie die sportliche Ausbildung altersentsprechend ausgerichtet sein sollte und wohin alternative Wege führen können:

3. Training

Für Kinder und Jugendliche ergibt sich gegenüber dem Erwachsenentraining also eine größere Anzahl an freien Spielformen. Dabei müssen insbesondere Kindern (6-11 Jahre) viele Ballkontakte und mannigfaltige Bewegungsmöglichkeiten eingeräumt werden.

3.1 Trainingsvorschläge für Kinder

3.1.1 Kleingruppenspiele

Für Kinder bieten sich Kleingruppenspiele (3-4 Spieler je Team) in kleinen Feldern an (Spielfeldbreite: 9-12m; Länge: 15-18m). Kinder haben nicht so viel Kraft, um den Ball über große Distanzen zu schießen oder zu passen. Darum sollte in diesem Alter das Spielen über kurze Distanzen fokussiert werden. Die geringe Spieleranzahl führt dazu, dass jeder Spieler viele Ballkontakte hat. Außerdem kann so verhindert werden, dass sie als Haufen dem Ball hinterher rennen, was in dieser Altersklasse nicht ungewöhnlich ist. Sie erhalten eine leichtere Übersicht vom Spielfeld und erkennen (implizit) den Nutzen einer Aufstellung mit mehreren Linien.

In Kleingruppenspielen mit mannschaftsgebundenen Minitoren wird grundsätzlich ohne festen Torwart gespielt. Denn Abschlusshandlungen sollen weniger einen Torschuss simulieren, als vielmehr einen (finalen) Pass. Außerdem sollte in diesem Alter auch potenziellen Torhütern eine breite Spiel- und Bewegungserfahrung ermöglicht werden.

Diese Basisspielform eignet sich zur Vermittlung einfacher gruppentaktischer Elemente (Dreieckspiel, Raumverteidigung als kettenartiger Verbund). Weil nur sehr wenige Spieler beteiligt sind, bleibt die Komplexität der Situationen stets gering. Die Situationen wiederholen sich häufig.

Alternativ werden auf den beiden Torlinien je zwei Tore platziert. Dafür wird das Feld um 3-5m verbreitert.

In dieser Form wird zusätzlich verhindert, dass die Kinder dem Ball in einer großen Traube hinterherlaufen, da sich das Geschehen nicht nur auf die Feldmitte konzentriert. Außerdem können die Kinder den Sinn von Verlagerungen entdecken, wenn ein Tor zugestellt ist.

3.1.2 el caos

Dies ist eine Übungsform aus dem jüngeren Nachwuchsbereich des FC Barcelona, in der mehrere Zweierpaare in einem Feld samt Tor direkt im 1-gegen-1 spielen. Dabei versucht der Ballführer, ein Tor zu schießen; der Verteidiger soll das verhindern, indem er den Ball erobert und dann selbst versucht, ein Tor zu schießen.

Wegen der hohen Belastung wird in 3-4 kurzen Phasen (je 30-60 Sekunden) gespielt. Zwischen den Phasen gibt es 1-2 Minuten Pause zur Erholung. Hierbei muss Wert auf Fairness gelegt werden! Grätschen und (übermotivierte) Tacklings sind von vorne herein zu unterbinden.

Alternativ werden enge Zonen (10m x 5m) abgesteckt. Dort führen jeweils zwei konkurrierende Spieler einen Zweikampf. Jeder Spieler versucht, ein Tor zu erzielen.

Nach den einzelnen Phasen (30 Sekunden) wird für jedes Pärchen ein Nachbarfeld bespielbar. Sie spielen in der zweiten Runde somit auf 4 Tore; in der dritten Runde auf 8 usw. Obwohl sich die Felder dabei überschneiden, bleiben die Pärchen unter sich und versuchen, sich von den anderen nicht stören zu lassen.

Das Verhalten in 1-gegen-1-Situationen stellt eine technisch-taktische Grundlage des Fußballs dar. Die Spieler sollen hierbei die Fähigkeit vermittelt bekommen, sich in Dribblings und Zweikämpfen behaupten zu können, an deren Ende ein Abschluss stehen soll. Durch den weitgehend freien Verlauf des „caos“ können sich die Spieler an Finten und Täuschungen probieren und erhalten dank des Gegnerdrucks eine sofortige Resonanz über ihre Handlungen.

Mithilfe des el caos können neben den Handlungsweisen des ballführenden Spielers, auch die individualtaktischen Elemente des Defensivverhaltens von anlaufen, stellen, lenken, Tempo aufnehmen und ballerobern (ASLTB) trainiert werden. Der Coach wird in die Lage versetzt, die einzelnen Aspekte des individuellen Abwehrverhaltens spiel- und situationsnah zu bewerten und ggf. begleitend (nicht instruierend!) zu korrigieren.

3.1.3 Fangspiele

Sogenannte Fangspiele stellen eine Verbindung aus Pass- und Zweikampfübung dar. Durch sie können in spielerischer Form die Nutzungsmöglichkeiten des Passes und des Dribblings unter Gegnerdruck direkt veranschaulicht werden.

In einem 15m x 15m-Feld agieren zwei-drei „Fänger“ gegen 8-10 „Beutespieler“, wovon die Hälfte einen Ball führt. Bereitet diese Übung Schwierigkeiten, wird mit der Hand gespielt.

Die Fänger versuchen, diejenigen Spieler „anzuschlagen“, die keinen Ball haben. Die Spieler, die einen Ball führen, dürfen nicht angeschlagen werden. Alternativ gilt genau umgekehrt: Es dürfen nur die Spieler in Ballbesitz angeschlagen werden.

Mittels dieser Übung wird den Spielern direkt veranschaulicht, dass man sich mit Pässen und dem vorausgehenden Anbieten gegenseitig hilft.

3.2 Trainingsvorschläge für die frühe Pubertät

In der frühen Pubertät (11-12 Jahre) wird eine stärkere Spezialisierung angestrebt. Die Komplexität der Übungs- und Spielformen steigt.

3.2.1 Positionsspiele

Beim el Rondo stehen (mindestens) drei Spieler in Ballbesitz in einem Dreieck und passen sich den Ball zu, während ein defensiver Spieler in der Mitte versucht, den Ball zu erobern. Hat er das geschafft, wechselt er zum offensiven Team und derjenige, der den Ball verloren hat, geht in die Mitte und muss nun selbst den Ball erobern.

Diese Spielform geht auch im 4-gegen-1, 4-gegen-2, 5-gegen-2 usw. Allerdings sollten in der Grundform nie mehr als drei verteidigende Spieler in der Mitte sein.

In den Positionsspielen kommt es darauf an, den Ball in einem stark abgegrenzten Raum gegen einen zahlenmäßig unterlegenen Gegner durch kurze schnelle Pässe in unterschiedliche Richtungen zu sichern. Das Bilden von Kurzpassdreiecken ist für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Positionsspiels unerlässlich. Wegen des engen Raumes (ca. 8m x 8m) herrscht ständig hoher Gegnerdruck, der es notwendig macht, den Ball permanent in Bewegung zu halten. Dies erfordert ein schnelles Anbieten von Passoptionen, sowie eine schnelle Wahrnehmung derselben und verlangt darüber hinaus die Beherrschung diverser koordinativer Fähigkeiten.

Die Grundform des Rondos ist recht simpel. Aufgrund dessen bieten sich zahlreiche Variationen an, um spezielle Reize zu setzen und zusätzliche Schwankungen zu erzeugen. Anstatt etwa den ballerobernden mit dem -verlierenden Spieler zu wechseln, sollen die ballerobernden Spieler den Ball zu ihren Mitspielern bringen, die in einer zweiten Zone postiert sind. Ist ihnen das gelungen, begeben sie sich in ihre eigene Zone; zwei Spieler der gegnerischen Mannschaft folgen, sodass in auch hier ein Rondo gespielt wird. So wird neben dem Ballhalten das schnelle Umschalten trainiert.

3.2.2 Zonenspiele

Die Unterteilung des Feldes in drei Zonen erlaubt es, mithilfe von Sonderregeln die technisch-taktischen Anforderungen und Zielsetzungen zu variieren. Es darf sich frei bewegt werden. Zoneneinteilungen ziehen automatisch eine Verengung der Räume nach sich, da sich das Geschehen in diesen Zonen konzentriert. Auf diese Weise stellen die Zonenspiele hohe Ansprüche an die technisch-taktischen Fähigkeiten.

Zum Beispiel kann eine Regel lauten, dass vor jedem Torabschluss alle Zonen bespielt werden müssen. Dadurch können vielfältige Situationen entstehen, deren Lösung vom üblichen Schema abweicht. Wird etwa der Ball in der Angriffszone erobert, muss er trotz der Nähe zum Tor erst in die eigene Abwehrzone gebracht werden. Für die nun defensive Mannschaft besteht keine Gefahr eines Gegentores, weil der Ball zunächst alle Zonen durchlaufen muss. Anstatt nach Ballverlust also das eigene Tor zu verteidigen, sollte die Abwehr versuchen, zu verhindern, dass der Gegner den Ball nach hinten spielen kann.

Für jede einzelne Zone können ferner ganz eigene Regeln gelten. So dürfen die Spieler beispielsweise in der hintersten Zone nur zweimal den Ball berühren, während sie in der Mittelzone beliebig oft berühren dürfen. In der vordersten Zone darf dann evtl. nur direkt gespielt werden. Oder aber die Mittelzone soll sofort überbrückt, also gar nicht erst bespielt werden, wenn der Ball von hinten nach vorne vorgetragen wird.

Ob die einzelnen Zonen überspielt werden dürfen oder nicht, kann ebenfalls variabel vorgegeben werden. Die Anzahl an individuellen Ballberührungen kann beschränkt werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Sonderregeln. Allerdings sollte es den Spielern grundsätzlich gestattet werden, sich frei zu bewegen.

3.3 Lernen durch Variationen und Differenzen

Kindern technische Fertigkeiten ohne „Schwankungen“ vermitteln zu wollen, ist spätestens seit der differenziellen Lernmethode von Wolfgang Schöllhorn überholt. Gemäß diesem Lehr- und Lernansatz werden gegenüber dem sogenannten Einschleifen Bewegungsregeln und ein technisches Idealbild abgelehnt. Durch die Ablehnung starrer Bewegungsregeln geht automatisch eine Ablehnung starrer Trainingsformen einher. Denn beim Einschleifen werden an den Übungsleiter hinsichtlich Trainingsplanung und -durchführung keine hohen Anforderungen gestellt. Die potenziellen Übungen zur Technikschulung sind angesichts einer akzeptierten Idealtechnik umfänglich bekannt und weitestgehend ausgeschöpft („Das haben wir schon immer so gemacht.“). Die Folge davon ist, dass das Lernpotential stark beschränkt ist.[12] Wo nicht vom Schema abgewichen wird, kann schließlich nichts Neues entstehen.

Gemäß der differenziellen Lehr- und Lernmethode soll Spielern die Möglichkeit gegeben werden, ihr eigenes „Bewegungsoptimum“ zu finden. Dafür ist es unabdingbar, sie mit vielen spielnahen Situationen zu konfrontieren. Dort herrscht stets Gegnerdruck (DIE Quelle für Schwankungen), sodass sie auch gleichzeitig den Sinn technischer Handlungen im Zusammenhang mit dem Spiel erkennen. Die Komplexität der Spielformen wird den technisch-taktischen Fähig- und Fertigkeiten der Spieler angepasst. Insofern muss sich der Trainer immer wieder neue Übungsformen ausdenken, die zu vielen immerneuen Situationen führen. Dabei kann sich der Trainer keiner Vorbilder bedienen, sondern muss kreativ sein.

Das vom Trainer gesteuerte Entdecken des Sports in situationsorientierten Spielformen ist nach momentanen Erkenntnissen die bestmögliche Lehrweise: „Mit ihr stimuliert und führt der Trainer die Spieler durch offene und geschlossene Fragen zur Lösung eines bestimmten Problems.“[13] Er gibt ihnen konkludent zu verstehen, dass der Fußball im Kopf beginnt, bevor die Aktion auf dem Spielfeld mit dem Fuß beendet wird.

Durch das ständige Konfrontieren mit unterschiedlichen Aufgaben (Differenzen) wird die Fähigkeit, sich an neue Situationen im Bereich des Lösungsraums schneller adäquat zu reagieren, erlernt.[14] Bei der differenziellen Lernmethode handelt es sich demnach um einen Ansatz, der die Adaptionsfähigkeit auf sämtlichen Ebenen von Technik, aber auch Taktik und Kondition in ganzheitlicher Form ausbildet und fördert.

Das differenzielle Lernen bietet immer wieder neue erfolgsunsichere Situationen, die unerwarteten Bewegungserfolg ermöglichen. Unerwartet positive Handlungsereignisse aktivieren über Dopaminsignale Lernvorgänge im Gehirn.[15] Durch eine phasische dopaminerge Aktivität wird garantiert, dass erfolgreiche Bewegungslösungen (für spezifische Situationen angemessene Bewegungen) optimiert werden.

Synapsen, Nervenzellen bis hin zu ganzen Hirnarealen passen sich in Abhängigkeit ihrer Verwendung in ihren Eigenschaften an (neuronale Plastizität). Weiterhin werden die Synapsenstärken häufig eingebundener Neuronen gesteigert, während die Verknüpfung mit und Integration von anderen neuronalen Zellverbänden mittels Differenzen in der Bewegungsausführung ermöglicht wird.[16]

Da die Wiederholungen beim Einschleifen hingegen vorhersehbar sind, werden nur stark begrenzte Möglichkeiten der technischen Verbesserung geboten. Denn hierbei ist es besonders schwer, einen unerwarteten Bewegungserfolg und damit eine „dopaminerge Beschleunigung der Kodierungsvorgänge überdauernd aufrechtzuerhalten“.[17]

4. Fazit

Kinder sollen früh Spaß am Spiel entwickeln. Es muss ihnen die Gelegenheit gegeben werden, den Sport zu entdecken. Wie soll das geschehen, wenn sie 90 Minuten trainieren, aber nicht eine Minute davon damit verbringen, zu spielen?! Es ist eine europäische Eigenheit, alles ordnen, organisieren und disziplinieren zu wollen. Was in vielen Bereichen des täglichen Lebens seinen Sinn hat, muss aber nicht uneingeschränkt für Kinder gelten. Wenn man Kindern eine Erwachsenenordnung auferlegt und sämtliche ihrer Handlungen bereits im Entdeckungsstadium steuert, anstatt sie zu begleiten, wird man Spieler erzeugen, die nicht kreativ und selbständig denken. Stattdessen werden sie zu einem Abbild unserer Vorstellungen, von denen wir glauben, sie seien richtig. So wird jedoch eine selbständige Entwicklung des Kindes gehemmt und damit letztlich auch die Entwicklung des Sports an sich.

Das sind auch die Gründe, weshalb der Mangel an „Straßenfußballern“ in Europa lange mit Südamerikanern kompensiert wurde. Diese spielten in ihrer Kindheit zumeist auf Straßen, Hinterhöfen oder Schotterplätzen mit allen möglichen Bällen oder allem, was dem in etwa nahe kam. Barfuß! Kein Erwachsener weit und breit, der ihnen sagte, was sie tun müssen oder lassen sollen. Stattdessen erleben und entdecken sie diesen Sport allein und in der Gruppe.

Nun darf sich niemand bestätigt sehen, der Kinder dauernd spielen und ihnen dabei völlig freien Raum lässt. Die Steuerung der Trainingsinhalte ist ein sensibles und komplexes Unterfangen. Die Steuerung erfolgt hier aber nicht durch Instruktionen, sondern durch das Provozieren bestimmter Situationen, die die Kinder und Jugendlichen lösen müssen. Der Trainer ist dabei begleitender Ratgeber.

Quellen:

[1] Raab 2001, S. 196 f.

[2] Schöllhorn/Sechelmann/Trockel/Westers 2004, S. 15.

[3] Konrad 2011, S. 125 ff.

[4] Memmert/Roth 2007, S. 1429 (m.w.N.).

[5] Memmert/Furley 2007, S. 366 f.

[6] Lopes 2011, S. 87.

[7] Baker/Côté/Abernethy 2003, S. 22ff.

[8] Memmert/König 2012, S. 26 f. (m.w.N.).

[9] Lopes 2011, S. 5.

[10] Verheijen 1997, S. 127.

[11] Verheijen 1997, S. 88.

[12] Schöllhorn, 2005, S. 127.

[13] Wein 2012, S. 356.

[14] Beck 2008, S. 439.

[15] Beck 2008, S. 436.

[16] Beck 2008, S. 437.

[17] Beck 2008, S. 438 f.

________________________________

Literaturverzeichnis:

Baker, Joseph / Côté, Jean, / Abernethy, Bruce; Sport-specific practice and the development of expert decision-making in team ball sports; Journal of Applied Sport Psychology, (2003) 15; S. 12-25.

Beck, Frieder; Sportmotorik und Gehirn – Differenzielles Lernen aus der Perspektive interner Informationsverarbeitungsvorgänge; Sportwissenschaft, 38 (2008) 4; S. 423-450

Bunker, David / Thorpe, Ron; A model for the teaching of games in the secondary school; Bulletin of Physical Education; (1982) 18; S. 5-8

Côté, Jean / Baker, Joseph / Abernethy, Bruce; Practice and play in the development of sport expertise; In: R. Eklund, G. Tenenbaum (Hrsg.); Handbook of sport psychology; Wiley; 2007; S. 184-202

Konrad, Kerstin; Strukturelle Hirnentwicklung in der Adoleszenz; In: P. J. Uhlhaas, K. Konrad (Hrsg.); Das adoleszente Gehirn; Stuttgart; 2011; S. 124-138

Lopes, Mariana C.; Wirksamkeit von impliziten und expliziten Lernprozessen – Aneignung taktischer Kompetenzen und motorischer Fertigkeiten im Basketball; Heidelberg; 2011

Memmert, Daniel / Furley, Philip; “I spy with my little eye!”: Breadth of Attention, Inattentional Blindness, and Tactical Decision Making in Team Sports. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29 (2007), S. 365-381

Memmert, Daniel / Roth, Klaus; The effects of non-specific and specific concepts on tactical creativity in team ball sports; Journal of Sports Sciences, 25 (2007) 12; S. 1423-1432

Memmert, Daniel / König, Stefan; Zur Vermittlung einer allgemeinen Spielfähigkeit im Sportspiel; In: S. König, D. Memmert, K. Moosmann (Hrsg.); Das große Limpertbuch der Sportspiele; Wiebelsheim; 2012; S. 18-37

Raab, Markus; SMART – Techniken des Taktiktrainings, Taktiken des Techniktrainings; Köln; 2001

Schöllhorn, Wolfgang / Sechelmann, Michael / Trockel, Martin / Westers, Roland; Nie das Richtige trainieren, um richtig zu spielen; Leistungssport, 34 (2005) 5; S. 13-17

Schöllhorn, Wolfgang; Differenzielles Lehren und Lernen von Bewegung – Durch veränderte Annahmen zu neuen Konsequenzen; Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft; Band 144; 2005; S. 125-135

Verheijen, Raymond; Handbuch Fußballkondition; Amsterdam; 1997

Wein, Horst; Spielintelligenz im Fußball – kindgemäß trainieren; Aachen, 2009