Die primäre Aufgabe eines Trainers ist es natürlich, die Leistungsfähigkeit seiner Spieler zu steigern. Dabei wird aber ein wesentlicher Aspekt leider viel zu häufig ignoriert: Welche Risiken entstehen durch Training?

Wir haben bereits gesehen, dass vor allem Mannschaften von Verletzungen betroffen sind, deren Spieler ein hohes Wettkampfpensum absolvieren müssen. Es ist nur folgerichtig, erhöhte Belastungen als ursächlich für potenzielle Verletzungen anzusehen. Aber Sportler werden nicht nur durch Wettkämpfe belastet sondern ebenso durch das Training. Manche Trainer belasten ihre Spieler im Training sogar deutlich stärker, als diese tatsächlich im Spiel belastet werden. Insofern sollte bei der Ursachenforschung für Verletzungen vor allem die Trainingssteuerung in den Fokus rücken.

Um nachvollziehen zu können, wie sich Belastungen auf den Körper auswirken, müssen einige physiologische Grundprinzipien klar sein. Durch sie sind erste Rückschlüsse möglich, wie man Spieler im Einzelnen, aber auch als Mannschaft weiterentwickeln kann. Darüber hinaus ist ein Verständnis über die ganzheitlichen und systemdynamischen Zusammenhänge des Fußballs wichtig, um zu erkennen, welche Trainings- und Steuerungsmethoden Sinn machen und welche nicht.

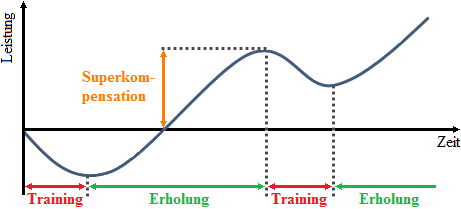

1. Die Superkompensation

Um die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern, müssen Belastungsreize zu einer Ermüdung des Körpers führen. Dabei kommt es zu einem Ungleichgewicht der Funktionssysteme des Organismus (Heterostase): Es entstehen Mikrorisse in den Muskelfasern (Muskelkater), die Nährstoffspeicher werden aufgebraucht und Milchsäure sowie CO¬2 stauen sich im Blut an. Verbesserungen der physischen Leistungsfähigkeit werden aber nicht während der Belastung selbst erreicht, sondern bei der Erholung von derselben. In dieser Zeit wird das Gleichgewicht der Funktionssysteme (Homöostase) wieder hergestellt und der Organismus passt sich auf die spezifischen Reize an, um für zukünftige Belastungen „gewappnet“ zu sein. Der Körper stellt nach einer Belastung also nicht nur die Bereitschaft zur Erbringung des gleichen Leistungsniveaus wieder her, sondern steigert im Verlaufe der Erholungs- bzw. Regenerationsphase die Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Niveau hinaus.

Über einen bestimmten Zeitraum wird die höhere Leistungsfähigkeit behalten. Wird dieses höhere Leistungsniveau jeweils für neue Trainingseinheiten genutzt, kommt es im Rahmen der natürlichen körperlichen Grenzen zu einer kontinuierlichen Leistungssteigerung.

Die Regeneration stellt demnach einen wichtigen Aspekt zur Steigerung und Aufrechterhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit dar. In der Erholungszeit werden die erschöpften Nährstoffspeicher wieder aufgefüllt, Zellgruppen aufgebaut/gestärkt und Anpassungen im Nerven-, dem Herz-Kreislauf-System und den Muskeln vorgenommen. Die Erholung kann passiv oder aktiv erfolgen. Zu den passiven Regenerationsmaßnahmen gehören u.a. Schlaf, gesunde Ernährung, und physiotherapeutische Anwendungen. Aktive Erholung findet mittels geringintensiver Bewegungseinheiten statt. Durch lockere und geringkomplexe Übungsformen sollen die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt[1] und mentale Entspannung erreicht werden. Die Bewegungs- und Spielformen können unspezifisch und disziplinfremd sein, um Abwechslung im Training herzustellen. So lässt Guardiola bspw. Basketball spielen. Neben der Intensität ist auch die Belastungsdauer zu reduzieren. Aktive Regenerationseinheiten sollten nicht länger als 60-70min dauern. Auch das cool down, welches am Ende einer jeden Trainingseinheit stattfinden sollte, fällt unter die aktive Erholung.

Ist die Regenerationsphase zwischen den Trainingsbelastungen zu groß, geht der Trainingseffekt verloren. Wird hingegen zu intensiv trainiert, ohne dass der Körper genügend Zeit zur Regeneration erhält, kommt es zum Übertraining. Durch Übertraining sinkt das Leistungsniveau infolge unvollständiger Versorgung mit Nährstoffen ab und es steigt die Anfälligkeit für Verletzungen. Zudem ermüdet das zentrale Nervensystem. Es arbeitet in der Folge langsamer, sodass Signale vom Gehirn zum Muskel und umgekehrt länger brauchen.[2]

2. Die Bedeutung des ZNS

Die Neuroathletiktrainer Lars Lienhard und Martin Weddemann, deren Arbeit wir im letzten Teil dieser Serie vorstellen werden, beschreiben die Bedeutung des zentralen Nervensystems wie folgt: “Das Gehirn und das zentrale Nervensystem sind für die Steuerung jeglicher Bewegungen zuständig. Das Gehirn hat aus evolutionsbiologischer Sicht die Aufgabe, unser Überleben in der Umwelt zu sichern. Dafür muss es Gefahren für den Körper erkennen und ihn auf diese Gefahren aufmerksam machen. Das Gehirn weiß nicht, ob wir gerade Sport treiben oder um unser Überleben kämpfen. Es bekommt Input, analysiert und wertet diesen aus und gibt dann einen Bewegungsoutput. Wenn wir dies aufs Training übertragen, sollten wir dafür Sorge tragen, dass sich unser Gehirn und Nervensystem sicher fühlen und keine Gefahren aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper wahrgenommen werden.

Wird keine Gefahr festgestellt, läuft alles ganz normal weiter. Wird allerdings eine reale oder potentielle Gefahr antizipiert, findet das Gehirn Mittel und Wege, auf diese Gefahr hinzuweisen. Dies äußert sich u.a. etwa durch Krafteinbußen, Bewegungseinschränkungen, diffuse Schmerzen, bewegungsinduzierte oder wiederkehrende Verletzungen. In der Folge sinkt die Leistungsfähigkeit. Werden die natürlichen Schutzmechanismen, wie beispielsweise Schmerzen, ignoriert oder gar ausgeschaltet – wie es manche Profivereine durch das sogenannte „Fitspritzen“ praktizieren –, kann das für den Körper gefährliche Folgen haben.“

Einen großen Stellenwert in der Arbeit von Lienhard und Weddemann nehmen neben dem visuellen und dem vestibulären System die sogenannten Propriozeptoren ein. Diese liefern dem Gehirn Informationen über die Gelenkstellung, Muskelspannung und -Dehnung. Je besser diese Informationsverarbeitung funktioniert, desto schneller können die jeweiligen Muskeln und Gelenke bei intensiven Aktionen (Landung nach Sprung, plötzliche Richtungsänderung im Sprint, Drehung, Antritt, plötzliches Abstoppen) stabilisiert werden. Ist das zentrale Nervensystem in Folge von hohen Belastungen jedoch ermüdet bzw. erschöpft, ist die Kontrolle und Stabilisierung bei explosiven Aktionen geringer oder erfolgt zu spät, wodurch es – infolge von „Umknicken“ oder „Überdrehen“ – leichter zu Verletzungen der Sehnen und Bänder kommen kann.

Neben den bereits genannten muskulären Folgen des Übertrainings können auch Stress, emotionale Unausgeglichenheit bis hin zum Burnout durch Übertraining herbeigeführt werden.[3] Zeigen sich derartige Beschwerden, muss die Belastung verringert oder ganz gestoppt werden; der Körper muss regenerieren. Wie lang eine optimale Regeneration sein sollte und wie sie im Detail zu gestalten ist, weicht je nach Alter, Geschlecht, Fitnesszustand und Leistungsniveau von Mensch zu Mensch ab.

3. physiologische Einflussfaktoren

Es zeichnet sich also ein gewisses Dilemma ab: Durch das Training wird die Leistungsfähigkeit der Spieler erhöht, sodass sie den intensiven Wettkampfbelastungen standhalten können. Eine hohe Belastungsintensität schwächt und ermüdet jedoch Muskeln und Nervensystem und führt so gleichermaßen zur physischen und mentalen Erschöpfung. Die Faktoren, die die Leistungsfähigkeit von Athleten beeinflussen, sind mannigfaltig. So ist etwa die natürliche Veranlagung eines jeden Einzelnen ebenso wie Fitnesszustand und Leistungslevel maßgeblich. Aber auch der altersabhängige Entwicklungsstand von Körper und Geist wirkt sich auf die periodische Schwerpunktsetzung der Trainingsinhalte aus. Kinder und Jugendliche sind aufgrund fortschreitender Entwicklungsprozesse des Nervensystems, der Knochen und Muskeln jeweils anders zu trainieren als Erwachsene. Letztlich müssen in der Periodisierung ganzheitliche Aspekte berücksichtigt werden.

3.1 Leistungsniveau

Je höher die Spielklasse, desto höher ist die allgemeine Spielintensität (näher dazu siehe unten). Darüber hinaus steigt mit zunehmendem Leistungsniveau die Anzahl an Trainings und Spielen (Belastungsumfang). Im Bereich des Hochleistungssports, in dem allein durch eine hohe Zahl von Wettkämpfen die Belastungsintensität über einen langen Zeitraum sehr groß ist, kann es leicht zu Überbelastungen kommen, wohingegen Verbesserungen der athletischen Leistungsfähigkeit kaum noch zu erreichen sind. Um eine Überbelastung zu vermeiden, müssen Umfang und Intensität im Training sogar dosiert werden.

3.2 Alter

Das Alter der Athleten spielt in zweifacher Hinsicht eine entscheidende Rolle. Zum einen haben ältere bzw. trainingserfahrene Athleten, die über eine lange Zeit sportlich aktiv sind, größere Energiereserven, die die Leistungsfähigkeit quasi konservieren (residualer Trainingseffekt).[4] Durch langjähriges Training haben sich viele Organsysteme des Sportlers an die stetige Belastung angepasst und sind so in der Lage, schneller zu regenerieren. Diese Anpassungen gehen ohne Training nur sehr langsam wieder verloren. Derartige Reserven müssen jüngere Athleten erst noch aufbauen. Diesbezüglich regenerieren Sportler, die noch keine jahre- bzw. jahrzehntelange Belastungserfahrung haben, langsamer und benötigen unter Umständen längere Regenerationsphasen.

Andererseits nimmt die Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter ab. Um das 50. Lebensjahr baut die Anzahl der Muskeln in Gestalt der motorischen Einheiten (efferente Nervenzelle mitsamt allen innervierten Muskelfasern) und der Muskelfasern kontinuierlich ab. Mit der Abnahme der Muskelmasse geht ein Zuwachs des Körperfettanteils einher. Vom 5. bis zum 50. Lebensjahr bleibt die Anzahl der Muskeln jedoch stabil.[5]

Auch die Energiebereitstellung durch Sauerstoff nimmt in der altersabhängigen Beeinflussung der Leistungsfähigkeit eine große Rolle ein. Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), welche für die Ausdauerleistungsfähigkeit und Energiebereitstellung maßgeblich ist, nimmt ab dem 25. Lebensjahr jedes Lebensjahrzehnt um ca. 9% ab; bei Leistungssportlern beträgt die Abnahme etwa 5%.[6]

3.3 Muskelbeschaffenheit

Auch die natürliche Veranlagung beeinflusst die Regeneration. Dabei geht es vor allem um die Muskelbeschaffenheit. Man unterscheidet zwischen „langsamen“ Muskelfasern (Typ-I-Faser) und „schnellen“ (Typ-II-Faser). Von Geburt an haben Menschen entweder mehr langsame oder schnelle Muskelfasern. „Langsame“ Muskelfasern sind stärker durchblutet und gewinnen ihre Energie aus Kohlenhydraten, freien Fettsäuren und Oxidation (aerobe Energiegewinnung). Aus diesem Grund sind sie weitgehend ermüdungsresistent. Etwas anderes gilt für Spieler, die eher schnelle Muskelfasern (Typ-II-Fasern) haben. Deren Energiequellen stellen Glykogen und Phosphate dar (anaerobe Energiegewinnung), die zwar zu einer schnellen Kraftfreisetzung führen, die Muskeln aber schnell ermüden lassen und länger zur Regeneration benötigen.

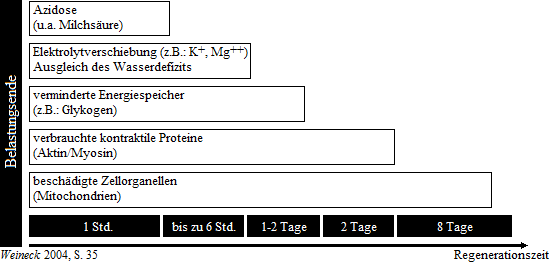

Die Regenerationszeit hängt zudem von den biologischen Teilsystemen ab (Heterochronismus der Regeneration).

3.4 Reizintensität und Anpassung

Die Reizschwelle, die überschritten werden muss, um die Heterostase überhaupt herbeiführen zu können, weicht wie die optimale Regenerationszeit je nach Alter, Geschlecht, Veranlagung und Fitnesszustand ab. Untrainierte Menschen brauchen nur geringintensive Reize, um ihre Reizschwelle zu überschreiten, wohingegen Leistungs- und Profisportler ungleich höhere Reize zur Überschreitung ihrer Schwelle benötigen. Unterschwellige Reize bleiben ohne Wirkung, während stark überschwellige Reize zu Übertraining führen können.

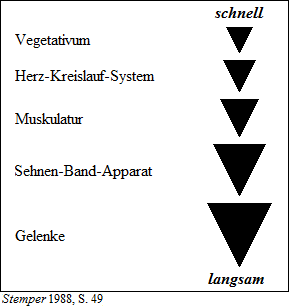

Ebenso wie die Zeit der Erholung zwischen den Teilsystemen variiert, ist auch die Zeit der Anpassung in den einzelnen Organsystemen unterschiedlich ausgeprägt. So passen sich etwa Nervensystem, Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur schneller an spezifische Reize an als Sehnen, Bänder, Gelenke und letztlich auch die Knochen.

Nerven- und Herz-Kreislauf-System brauchen nur wenige Belastungseinheiten über einige Wochen, um Anpassungen vorzunehmen. Die Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke benötigen für Anpassungen einige Monate. Da in erster Linie neuronale Vorgänge für die Bewegungssteuerung verantwortlich sind, kann bereits durch wenige Reize eine verbesserte Kontrolle des gesamten Bewegungsapparates erreicht werden. Haben sich die Organsysteme angepasst, müssen die Reize erhöht werden, da gleichbleibende Reize nun keinen überschwelligen Charakter mehr haben.

Wird der Körper über Jahre Belastet und die Reizintensität kontinuierlich gesteigert, wird das erhöhte Leistungsniveau zunehmend stabilisiert und Reserven erzeugt (residualer Trainingseffekt). Im Jugendalter müssen die Belastungssteigerungen behutsam erfolgen. Der im pubertären Wachstum befindliche Körper ist verletzungsanfälliger[7] und kann noch keine residualen Trainingseffekte erzielt haben. Er muss sich daher langsam an die vermehrten und erhöhten Reizintensitäten gewöhnen und bedarf dafür einer ausgiebigeren Regeneration.

3.5 Zwischenfazit

Die Wirksamkeit von Reizen und Erholung werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die bei jedem Menschen anders ausgeprägt sind. Dafür bedarf es individualisierter Trainingspläne. Die nächste Schwierigkeit ergibt sich aus der Situation einer Mannschaft. Im Gegensatz zu Individualsportlern müssen Mannschaftssportler ein uniformiertes Training bekommen, damit sich die Individuen als Einheit weiterentwickeln. Da aber jeder Athlet auf die gleichen Reize unterschiedlich reagiert, muss das Mannschaftstraining sehr genau geplant und mit den individuellen Trainingsplänen harmoniert werden.

Das Prinzip der Superkompensation stellt also kein Instrument für eine präzise Trainingsplanung dar. Es vermittelt lediglich die Grundprinzipien und allgemeinen Wirkungsweisen von Belastung und Erholung auf den Körper und erlaubt so, einen ungefähren Rahmen für eine leistungsadäquate Trainingsintensität für den Einzelnen, aber auch die Mannschaft abzustecken. Auf Grundlage dieser Prinzipien werden Intensität und Umfang des Trainings saisonal periodisiert.

4. Fußballfitness

Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit bilden die drei grundlegenden physischen Fähigkeiten eines Athleten. Zusammen mit der Koordination und der Beweglichkeit – den motorischen Fähigkeiten – werden sie unter der Kondition zusammengefasst. Jede fußballspezifische Aktion erfordert stets das simultane Beherrschen konditioneller, technischer und taktischer Fähigkeiten. So sind Sprints mit Ball (Dribbling) nicht nur von der Schnelligkeit abhängig, sondern ebenso von der technischen und koordinativen Qualität der Ausführung und müssen einen taktischen Nutzen haben. Sprintaktionen ohne Ball (Anlaufen des gegnerischen Ballführers, Laufduell, besetzen offener Räume) bedürfen neben der Grundschnelligkeit die Beachtung taktischer Prinzipien und eine gute Orientierung im Raum.

Zweikämpfe, Kopfballduelle sowie Pass- und Schussaktionen setzen jeweils eine spezifische Kraft voraus (Zweikampfkraft, Sprung- und Schnellkraft, Stoßkraft). Dazu müssen verschiedene Muskelgruppen in abgestimmten Bewegungen präzise koordiniert werden (Kopplungsfähigkeit). So schießen rechtsbeinige Fußballer mit dem rechten Bein weiter und fester als mit dem linken. Allerdings springen sie regelmäßig mit dem linken Bein ab und erreichen so größere Höhen oder Weiten, als wenn sie mit rechts abspringen würden. Die Grundkraft ist also in beiden Beinen in etwa gleich ausgeprägt.[8] Letztlich sind Koordination und Technik bei der Bewegungsausführung entscheidend und von größerer Bedeutung als die reine Kraft. Dies gilt ebenso für Zweikämpfe, wo koordinative und technische Geschicklichkeit eher über den Ausgang entscheiden, als pure Kraft.

In diversen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Fußballer mit steigendem Leistungslevel vermehrt intensive Aktionen (Zweikämpfe, Sprints, kurze Antritte) haben.[9] Zumindest in den drei höchsten englischen Ligen sinken aber Dauer und Distanz jener intensiven Aktionen mit zunehmendem Leistungslevel.[10] Dieser Umstand wird mit dem taktisch klügeren Verhalten und technisch stärkeren Fertigkeiten erklärt, wonach höherklassige Spieler Situationen schneller wahrnehmen und verarbeiten, bessere Entscheidungen treffen, diese besser umsetzen und so insgesamt mehr Aktionen ausführen, dafür aber weniger Laufen müssen:[11] So wird der Ball seltener lang gespielt (weniger Laufleistung), weil sich besser und schneller angeboten wird, was der jeweilige Ballführer früher erkennt. Zweikämpfe können dann mittels Kurzpässen umgangen werden (weniger Kraftaufwand) und im Falle von Ballverlusten kommt man schneller ins Gegenpressing, sodass man zwar nicht langsamer, dafür aber insgesamt weniger laufen muss.

Dahingehend besteht also ein systemdynamischer Zusammenhang zwischen taktischem Verständnis, technischen Fertigkeiten und konditionellen Anforderungen. Um Aktionen auch unter großem Druck mit einer hohen Qualität umsetzen zu können, muss schnell gespielt und sich schnell bewegt werden. Dies führt zwangsläufig zu mehr Aktionen, die wiederum eine höhere Qualität verlangen (Intensität). Es muss also das Ziel sein, die Qualität der Entscheidungen sowie die Qualität und Intensität der entsprechenden Ausführung zu erhöhen. Zeitgleich sollen die Spieler in die Lage versetzt werden, dies über die gesamte Spieldauer möglichst konstant abzurufen. Die Spielintensität wird demnach nicht bloß vom läuferischen Vermögen der Spieler beeinflusst, sondern vor allem durch die technisch-taktischen Fähigkeiten.

4.1 Energiebereitstellung

Durch die Muskelkontraktion – eine durch einen Nervenimpuls (Reiz) ausgelöste Verkürzung des Muskels – werden mechanische Kräfte im Muskelgewebe erzeugt, wodurch der Körper bzw. Teile davon überhaupt erst in Bewegung gesetzt wird. Die Energie, die in den Muskelzellen für diese mechanische Arbeit benötigt wird, liefern ATP (Adenosintriphosphat) und KP (Kreatinphosphat). Kreatinphosphat stellt die Phosphorylgruppe zur Verfügung, die zur Rückwandlung des bei der Muskelkontraktion entstandenen ADP (Adenosindiphosphat) in ATP genutzt wird. Das ATP-KP-System ermöglicht kurze und hochintensive Aktionen unter 15 Sekunden.

Für länger anhaltende Belastungen über 15 Sekunden werden andere Energieträger benötigt. Diese sind Kohlenhydrate und Fette. Kohlenhydrate dienen – umgewandelt in Glykogen – der kurz- bis mittelfristigen Speicherung und Bereitstellung des Energieträgers Glukose (Traubenzucker). Bei vermehrtem Energiebedarf (Belastung ab 45 Sekunden) verwenden die Muskelzellen ihren Glykogenspeicher. Bei einer Belastungsdauer bis 60 Sekunden (intensive Ausdauerbelastung = Kraft- und Schnelligkeitsausdauer) werden Kohlenhydrate unter Bildung von Milchsäure – Laktat (CH3–CHOH–COO-) + Wasserstoff-Kationen (H+) – unvollständig abgebaut (anaerobe Glykolyse). Dabei häuft sich Laktat in den Muskeln an (metabolische Azidose). Wird der leicht alkalische pH-Wert des Blutes von 7,4 unterschritten, kommt es zur Übersäuerung, wodurch die Muskelkontraktion gehemmt wird. Die Übersäuerung äußert sich durch Schmerzen und in einer stark verminderten Leistungsfähigkeit. Um der Azidose entgegenzuwirken, wird Kohlenstoffdioxid abgeatmet. Eine tiefe und beschleunigte Atmung ist die Folge.[12] Das vermehrte Aufkommen von Kohlenstoffdioxid beeinträchtigt die Atmung und Sauerstoffaufnahmefähigkeit, sodass letztlich die Ausdauerfähigkeit sinkt.

Für Belastungen, die länger als 60 Sekunden andauern, werden Kohlenhydrate und Fette durch vollständige Verbrennung (Verbrauch von Sauerstoff = aerob) in ATP und somit Energie gewandelt. Durch den Verbrennungsprozess entstehen die Nebenprodukte CO¬2 und ¬H2O, aber kein Laktat. Dieser aerobe Energiebereitstellungsvorgang findet in den Mitochondrien statt.

Fette dienen letztlich der Energiebereitstellung bei langen Ausdauerbelastungen von geringer Intensität. Dabei werden aber weiterhin auch Kohlenhydrate verbraucht.

Die Belastungen im Fußball sind hinsichtlich Intensität und Dauer sehr unterschiedlich. Einem Intensiven Sprint über 10-15m kann eine längere Erholungsphase folgen, auf die wiederum ein Zweikampf folgt. Wegen dieser sich stets ändernden Belastungsarten werden die einzelnen Energiegewinnungs- und -Bereitstellungsvorgänge im Fußball in fließenden Übergängen begriffen.

4.2 Trainingsgrundsätze

Die athletischen Anforderungen von Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sind im Fußball also azyklisch. Das bedeutet, dass Aktionen nicht gleichbleibend sind, wie etwa beim 100m-Sprint, wo sich der Athlet in einem möglichst stabil hohem Tempo mit den immerselben (zyklischen) Bewegungsabläufen fortbewegt. Stattdessen variieren die Aktionen im Fußball je nach Situation. So müssen ständig Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen vorgenommen werden, wobei sich Pässe, Schüsse und Zweikämpfe fortwährend abwechseln.

Isolierte Laufübungen – mit einer Intensität von 90-95% der maximalen Herzfrequenz – führen zwar zu konditionellen Verbesserungen der Schnelligkeit und Schnelligkeitsausdauer,[13] sind aber angesichts mangelnder Azyklik und fehlender Spezifik wenig erfolgversprechend, um entsprechende fußballtypische Aktionen, wie das Dribbling oder schnelle Richtungswechsel (multidirektionale Sprints) zu trainieren. Auch Dauerläufe zur Verbesserung der Ausdauerfähigkeit sind aus denselben Gründen für den Fußball nicht zielführend. Mittels Hantel- und Medizinballübungen zur Kräftigung können wiederum nur gewisse Muskelgruppen stabilisiert werden. Die koordinativen Anpassungen (insbesondere Kopplungs- und Orientierungsfähigkeit), die in einer Spielsituation wie dem Zweikampf oder dem Torabschluss notwendig sind, werden so aber unmöglich simuliert. Technisch-taktische Aspekte bleiben gänzlich außen vor.

4.2.1 Ganzheitlichkeit

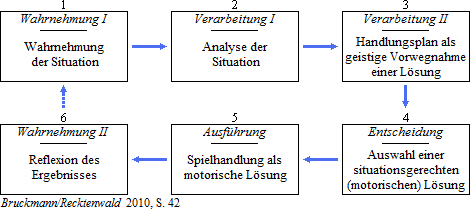

Die Schulung der technischen, taktischen und konditionellen Fähigkeiten darf angesichts ganzheitlicher Zusammenhänge nicht getrennt voneinander erfolgen. Alles muss zunächst aus der taktischen Perspektive betrachtet werden. Der Spieler nimmt die Spielsituation wahr, verarbeitet die wahrgenommenen Informationen, sucht Lösungen, trifft eine Entscheidung und führt diese aus. Die Ausführung – der technische Aspekt – erzeugt eine neue Situation und der Prozess beginnt von vorn.

Die Strukturen einer Spielsituation werden also durch die jeweilige Qualität der Entscheidung und der darauffolgenden Ausführung der Spieler beeinflusst. Die Qualitäten von Entscheidung und Ausführung hängen wiederum von mentalen und athletischen Voraussetzungen, wie der Beweglichkeit und Ausdauer, ab. Der Grad der Fitness bestimmt, wie lang, wie schnell und wie oft Entscheidungen getroffen und ausgeführt werden können. Dabei arbeiten Nerven- und Muskelsystem auf verschiedenen Ebenen des Spielers (Wahrnehmung, Verarbeitung, Entscheidung, Ausführung) zusammen. Setzt eine Ermüdung ein, nehmen all diese Systeme jeweils qualitativ ab, sodass letztlich die Leistung sinkt. Somit sind Spielintelligenz, Technik und Kondition der Spieler sich gegen- und wechselseitig beeinflussende Faktoren für die Situationsstrukturen.

Würden die Spieler im konditionellen Bereich isoliert und unspezifisch trainiert werden, erreichen sie dahingehend zwar auch ein wettkampfgerechtes Leistungsniveau; die technisch-taktischen Aspekte würden aber wenig bis gar keinen Fortschritt verzeichnen. Diese Defizite werden sich zwangsläufig früher oder später in spielerisch schlechten Leistungen zeigen, was in der Folge durch noch mehr konditionelle Fortschritte wettgemacht werden müsste. Dieser Kreislauf verdrängt die Bedeutung des Spielstils sowie die Festigung technisch-taktischer Mittel und erhöht die Gefahr von Verletzungen infolge einer planlos steigenden Trainingsbelastung. Reine Konditionsformen ohne Ball – und damit ohne Bezug zum Fußball – sind demnach zu meiden. Stattdessen müssen sich viele unterschiedliche Aktionen in einer Übung wiederfinden, um Situationen mit wechselnden Intensitäten und azyklischen Aktionen zu erzeugen.

4.2.2 Kleingruppenspiele

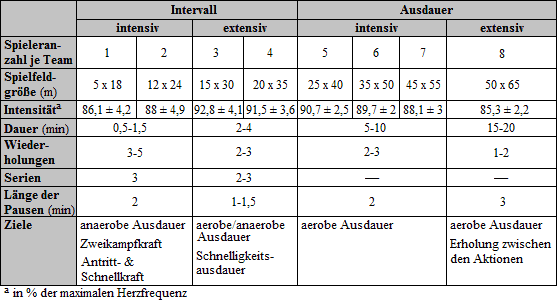

Diese spezifischen und situativen Anforderungen an Fußballaktionen können lediglich in spielnaher Form adäquat geschult werden. Dabei haben sich Kleingruppenspiele und Parcours mit diversen koordinativen und technischen Aufgaben als effizienteste Mittel zur Vermittlung konditioneller Aspekte im ganzheitlich-spezifischen Rahmen erwiesen.[14] In Kleingruppenspielen und Parcours werden in konditioneller Hinsicht sogar die gleichen Fortschritte erzielt wie bei unspezifischen Übungen.[15] Diese werden somit obsolet. Damit es jedoch zu einer Heterostase kommen kann, um konditionelle Verbesserungen überhaupt verzeichnen zu können, muss die Intensität solcher Übungen im Bereich der typischen Wettkampfintensität liegen. Diese liegt zwischen 80 und 90% der maximalen Herzfrequenz.[16] Also (deutlich) unter den 100%, die stets eingefordert werden.

In Kleingruppenspielen ist jeder Spieler häufiger in direkte Ballaktionen involviert, als das im 11-gegen-11 der Fall ist. Mit sinkender Spieleranzahl, erhöht sich die Intensität, wobei in 3-gegen-3-Spielformen der höchste Grad erreicht wird.[17] Um die Intensität weiter zu steigern – wobei die konditionellen Anforderungen ebenso erhöht werden, wie die technisch-taktischen – können neben der Anzahl der Spieler pro Mannschaft auch die zulässigen Ballberührungen verringert werden.[18] Dies führt zu einem Mehr an Aktionen, weil sich schneller angeboten werden muss. Hinsichtlich der Variation der Feldgröße gilt hingegen: wird das Feld vergrößert, steigt die Intensität.[19] In größeren Feldern ist zwar die Anzahl der Aktionen geringer, dafür aber Dauer und Distanz derselben länger. Letztlich steigert auch ein reges Coaching die Intensität.[20]

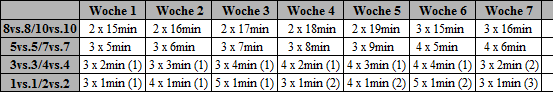

Um die Fähigkeit die Intensität stabil aufrecht erhalten zu können (Ausdauer) zu erweitern, wird die Dauer der jeweiligen Spielformen nach und nach erhöht (Abb. 9).

Im 2-gegen-2 oder direkten Zweikampfübungen werden die spezifischen Kraftanforderungen geschult. Es kommt zu vielen Zweikämpfen, multidirektionalen Antritten und Sprints sowie Abschlüssen. Diese hohe Intensität kann nur sehr kurz aufrecht erhalten werden. Darum werden mehrere Wiederholungen durchgeführt, zwischen denen die Spieler sich kurz erholen können (intensive Intervallübung). In diesen Übungen kann die Anzahl der individuellen Ballkontakte nicht eingeschränkt werden, da ein hoher Dribblings- und Zweikampffokus herrscht. Mangels Dreiecken ist die Bedeutung des Passspiels sehr gering.

In Kleingruppenspielen mit 3-4 Spielern pro Mannschaft ist die Spielintensität am höchsten. Zwar sinkt die Zahl der intensiven Aktionen gegenüber den 1-gegen-1 und 2-gegen-2-Spielen, dafür steigen aber Dauer und Distanz der jeweiligen Aktionen (extensive Intervallübung). Da nun Dreiecke gebildet werden können, steigt die Bedeutung des Passspiels, wodurch auch das Freilaufen wichtig wird.

Bei Spielformen mit einer Mannschaftsstärke von je 5-7 sinkt die Anzahl der Aktionen abermals. Dies führt zu einer insgesamt geringeren Intensität, weil sich die Spieler zwischen den Aktionen erholen können. Dadurch kann die Spieldauer deutlich erhöht werden (intensive Ausdauerübung). Die Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer (Aufrechterhaltung intensiver Aktionen) steht hierbei im Vordergrund.

Ab 8 Spielern je Mannschaft entspricht die Spielintensität überwiegend derjenigen des letztlichen Wettkampfs. Die Aktionen eines jeden Spielers werden wiederum quantitativ weniger, was es den Spielern erlaubt, länger zwischen diesen Aktionen zu erholen. Hierbei geht es vorwiegend um die Ausdauerfähigkeit; also die Aufrechterhaltung vieler intensiver Aktionen (extensive Ausdauerübung).

Lange wurde Fußball als Ausdauersport betrachtet. Zwar ist eine Grundlagenausdauer wichtig, allerdings dominieren im Verlauf eines Spiels kurze intensive Aktionen (Schnellkraft) und Aktionen im laktaziden Bereich (Kraft- und Schnelligkeitsausdauer, Abb. 4). Zwischen diesen Aktionen wird sich erholt. Die Ausdauerfähigkeit der Spieler hat also Intervallcharakter und wird nicht nur durch die Variation von Belastungsumfang und -Intensität trainiert. Die Spieler sollen vielmehr lernen, sich zwischen den Aktionen zu erholen. In den Kleingruppenspielen bis zu 4 Spielern je Mannschaft wird dies noch durch die Unterbrechungen des Trainers gesteuert. In den Spielformen mit 5 Spielern je Team und mehr sollen die Spieler sich selbständig Erholungsphasen zwischen den Aktionen ermöglichen. Dies kann durch Rhythmus- und Tempoänderungen im Angriffs- und/oder Abwehrverhalten geschehen und ist somit auch ein taktischer Aspekt.

5. Periodisierung

Im Verlauf einer Saison und innerhalb einer Trainingswoche sind die körperlichen Voraussetzungen der Spieler niemals gleich, sondern schwanken stetig. Das Training steigert zwar die Leistungsfähigkeit der Spieler; eine hohe Belastungsintensität schwächt und ermüdet jedoch, wie oben gezeigt, Muskeln und Nervensystem, wodurch die Leistungsfähigkeit sinkt und die Anfälligkeit für Verletzungen zunimmt. Um diesen Schwankungen Rechnung zu tragen, sodass einerseits ein wettkampfgerechtes Leistungsniveau erreicht und dieses andererseits ohne Verletzungen stabil aufrecht erhalten werden kann, müssen Umfang und Intensität von Trainingsbelastungen in bestimmten Zyklen erhöht oder verringert werden (Periodisierung).

Während es vor allem in Individualsportarten mit wenigen Saisonhöhepunkten üblich ist, auf bestimmte Wettkämpfe „hinzutrainieren“, um auf den Punkt die volle Leistungsfähigkeit zu erreichen, kann dies im Fußball nicht angewandt werden. Stattdessen muss über die ganze Saison ein möglichst gleichbleibendes Leistungsniveau (ohne Verletzungen) aufrecht erhalten werden können. Dieses Niveau wird in der mehrwöchigen Vorbereitungsphase erarbeitet. Die effektive Gestaltung dieser Prozesse ist ein komplexes Unterfangen und bis heute noch nicht vollends entschlüsselt. Dennoch habt insbesondere die Periodisierungsmodell von Jose Mourinho (taktische Periodisierung) in den vergangenen Jahren gezeigt, wie eine erfolgreiche Trainingssteuerung auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aussehen kann.

5.1 Trainingszyklen

Es ist umstritten, ob pro Trainingseinheit, Mikrozyklus (1-3 Wochen) oder gar Mesozyklus (4-12 Wochen) spezielle technisch-taktische und konditionelle Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Entscheidet man sich für eine Schwerpunktsetzung über die Dauer eines Mesozyklus, besteht die Gefahr, sich nicht auf momentane Anforderungen einstellen zu können, die sich häufig im Laufe von Spielen zeigen. Zudem können in einem Mesozyklus erarbeitete Schwerpunkte im Laufe des nächsten Zyklus wieder vergessen werden oder verloren gehen. Es empfehlen sich daher Schwerpunktsetzungen pro Trainingseinheit oder Mikrozyklus.

Weitere Argumente für eine derartige Periodisierung liefern die sehr komplexen technisch-taktischen Anforderungen im Fußball, individuellen körperlichen Voraussetzungen eines jeden Spielers und die zunehmend verschwindenden Grenzen zwischen den Spielmomenten. Es müssen sämtliche technisch-taktischen Aspekte des Fußballs zeitnah und möglichst ganzheitlich schwerpunktartig vermittelt und geübt werden. Das bedeutet auch im Hinblick auf die athletischen Anforderungen eine ganzheitliche Periodisierung. Eine mesozyklische Schwerpunktarbeit, in welcher erst Kraft dann Schnelligkeit und/oder Ausdauer trainiert werden, wird dieser Ganzheitlichkeit nicht gerecht und ist außer Stande, auf die Bedürfnisse des Einzelspielers einzugehen.

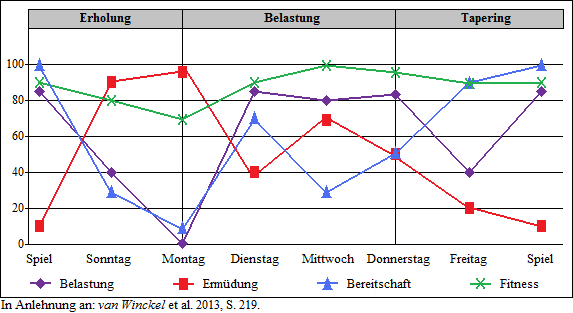

5.1.1 Belastungsbereitschaft im Wochenverlauf

Sportliche Fitness bezeichnet die Leistungsfähigkeit des Körpers und beschreibt damit das Vermögen, Belastungen standzuhalten. Die Ermüdung bzw. mangelnde Frische wiederum deutet daraufhin, dass der Körper diese Fitness nicht komplett ausnutzen kann oder bei Abruf verletzungsanfällig ist. Frische und Fitness werden also voneinander getrennt betrachtet. Das tatsächliche Vermögen, Leistungen abzurufen – die Spielbereitschaft – ergibt sich somit aus der Differenz von Fitness und Ermüdung. Je nach Bereitschaftslevel wird im Laufe einer Woche die Belastungsintensität des Trainings gesteuert, um zum Zeitpunkt des Wettkampfes die höchste Bereitschaft zu gewährleisten.

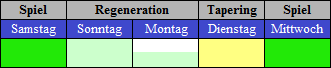

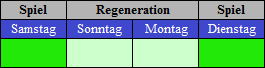

Am ersten Tag nach einem Spiel ist die Ermüdung aufgrund der Heterostase sehr groß. Wird hier mit geringer Intensität aktiv erholt, damit die Durchblutung angeregt wird, werden die Blutgase (O-2, CO¬2, Laktat- + H¬+) wieder auf das Normalniveau herangeführt, was die weitere Regeneration unterstützt. Am zweiten Tag nach dem Spiel werden die Energiespeicher wieder aufgefüllt und die Muskelzellen regeneriert. Dies erfordert viel Energie, welche für sportliche Aktivitäten fehlt. Die Ermüdung ist an diesem Tag am größten, sodass nicht trainiert wird.

Selbst am dritten Tag nach dem Spiel sind noch nicht alle Spieler vollends von der vergangenen Partie erholt.[21] Junge Spieler, Spieler mit vorwiegend schnellen Muskelfasern oder Spieler, die in den Wochen zuvor eine hohe Belastungsdichte absolvierten, können sogar trainingsfrei bekommen. Bei den übrigen Spielern wird die Intensität für die kommenden Trainingstage erst noch hochgefahren. Ihnen sollten Pausen während der Trainingseinheit erlaubt werden, in denen sie sich erholen können. In den beiden darauffolgenden Tagen wird mit weniger Pausen (Mittwoch) oder mit höherer Intensität (Donnerstag) trainiert.

Am Tag vor dem nächsten Spiel findet eine geringintensive Einheit statt. Die Trainingsintensität wird im Vergleich zu den drei vorherigen Tagen reduziert, um einen erholsamen Übergang zwischen der intensiven Trainingsphase und dem kommenden Wettkampf herzustellen (Tapering).

5.1.2 Morphozyklen

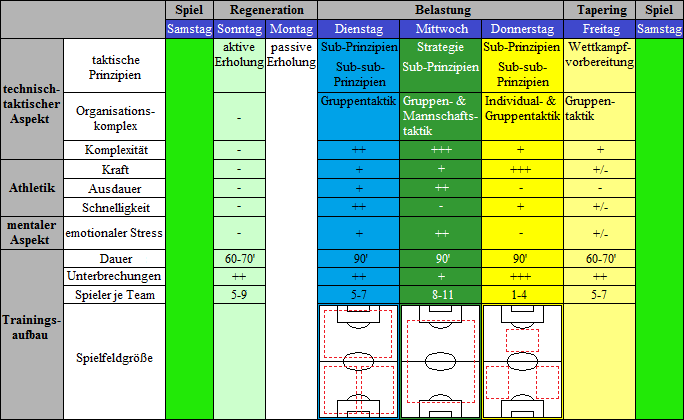

Während der Belastungsperiodisierung soll auch der Spielstil und somit technisch-taktische Inhalte weiterentwickelt werden. Eine geeignete Möglichkeit, dies zu harmonisieren, bieten sogenannte Morphozyklen. Diese sind eine Unterart der Mikrozyklen und bezeichnen den Zeitraum zwischen zwei Spielen. Mittels solcher Zyklen ist es möglich, zeitnah auf die in den vergangenen Spielen gezeigten Leistungen zu reagieren. Die technisch-taktischen Inhalte werden in den Übungsformen derart konzipiert, dass der Ermüdungsgrad berücksichtigt wird. So kann einerseits zeitnah an möglichen spielerischen Defiziten gearbeitet werden, während die Athleten die notwendige Bereitschaft zur Leistungserbringung für das kommende Spiel erhalten.

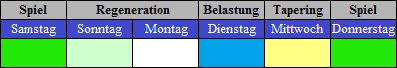

Liegen 6 Tage zwischen 2 Spielen, werden 3 intensiven Trainingseinheiten dazu genutzt, die konditionellen Elemente gemäß dem ganzheitlichen Ansatz zu fördern. Zwei Tage werden der Erholung gewidmet: Um die Blutgase wieder auf das Normalniveau zu bringen, werden am ersten Tag nach dem Spiel durchblutungsfördernde Bewegungseinheiten (aktive Regeneration) durchgeführt. Fußballtennis, kurze geringintensive Kleingruppenspiele, einfache Abschlussübungen und simple Positionsspiele können hier stattfinden. Am zweiten Tag wird passiv regeneriert. Am Tag vor dem Wettkampf wird geringintensiv trainiert, um die Spieler für den Wettkampf „anzuschwitzen“. Zeitgleich dient diese Einheit als aktive Erholung von den intensiven Einheiten der drei vorherigen Tage. Es wird nur einmal täglich trainiert.

Am Dienstag – dem dritten Tag nach dem Spiel – wird die Intensität für die kommenden Trainingstage hochgefahren. Hier dominieren Spiel- und Übungsformen mit 5-7 Spielern pro Mannschaft (intensives Ausdauertraining, Abb.6).

Auf diese Weise wird die spezifische Schnelligkeit (Laufduell, Dribbling, Pressingbewegungen) in einem gruppentaktischen Kontext trainiert. Die Belastungsintensität ist nicht so hoch, wie beim Krafttraining (am Donnerstag) und nicht so langandauernd, wie beim Ausdauertraining (Mittwoch). Pro Spielform gibt es mehrere Wiederholungen. Zwischen diesen Wiederholungen sollen sich die Spieler einige Minuten von der Belastung erholen.

Am Mittwoch sind die Spielformen für 8-11 Spieler je Mannschaft gestaltet (extensives Ausdauertraining). Diese behandeln gruppen- und mannschaftstaktische Aspekte, sind von langer Dauer und von wenigen Unterbrechungen geprägt. Der mentale Stressfaktor ist wegen dieser wenigen Unterbrechungen in Verbindung mit der hohen Komplexität permanent hoch. Es wird zwar ohne größere Unterbrechungen trainiert, dafür ist aber die Intensität geringer. Die Spieler sollen auf diese Weise lernen, sich innerhalb der Übungs- und Spielformen zwischen den Aktionen zu erholen.

Donnerstag werden die spezifische Kraft und Explosivität (Zweikampf-, Schuss- und Schnellkraft) mittels intensiver Intervall- und Ausdauerübungen geschult. Die Übungen sind für 1-4 Spieler pro Mannschaft und kleine Räume konzipiert (Individual- und Gruppentaktik), wobei 3-gegen-3- und 4-gegen-4-Spielformen dominieren. Das führt zu sehr hohen aber kurzweiligen Belastungen mit mehreren Unterbrechungen und kurzen Erholungspausen. Gleichzeitig ist der mentale Stress für die Spieler nicht so groß wie in den Spielformen des Vortages.

5.2 Saisonphasen

Eine Saison wird grob in vier Phasen eingeteilt (Sommervorbereitung, Wettkampfphase I, Wintervorbereitung, Wettkampfphase II). Je nach Phase ändern sich im Laufe einer Saison Trainingsumfang und -intensität. In der Vorbereitungsphase werden die konditionellen Grundlagen wieder aufgebaut, die in der Sommer- oder Winterpause verloren gegangen sind. In der anschließenden Wettkampfphase wird entsprechend der Belastungsdichte zwischen den einzelnen Spielen die Trainingsintensität angepasst. Der strukturelle Aufbau einer Trainingswoche bleibt jedoch phasenübergreifend gleich (Abb. 8). Lediglich die technisch-taktischen Inhalte werden entsprechend dem Leistungsniveau modifiziert.

5.2.1 Vorbereitungsphase

Es stellt bis heute selbst in den Spitzenligen eine übliche Praxis dar, die Spieler in der Vorbereitungsphase durch ein bewusstes (teilweise unspezifisches) Übertraining völlig zu ermüden, um schnell einen hohen Fitnesslevel zu erreichen. Ein aktuelles Beispiel liefert Hertha BSC unter Pal Dardai, der gleich dreimal am Tag trainieren lässt (Valentin Stocker: „Ich bin jetzt 24 Stunden hier und hab‘ fast 4 Trainings schon gemacht.“). Angesichts der daraus entstehenden Verletzungsgefahren und der Vernachlässigung spielerischer Aspekte – nach Aussage von Neuzugang Mitchell Weiser wird „sehr viel ohne Ball“ gearbeitet – ist ein solches Vorgehen nicht nachvollziehbar. Zudem sind die konditionellen Vorteile nur von kurzfristiger Dauer.

„With the traditional quick built-up there will be more injuries and less playing style development. Will this make the team ready for the first league game?!“ – Raymond Verheijen

Es erscheint kaum plausibel, dass die Spieler in derjenigen Phase, in der sie in sämtlichen Bereichen (Technik, Taktik, Kondition) wieder an ein wettkampfadäquates Niveau herangeführt werden, über die Belastungsgrenze hinaus „gequält“ werden sollen. Denn dadurch sinken die körperliche und geistige, und infolge dessen auch die technisch-taktische Leistungsfähigkeit. Anstatt das Lernen zu fördern, wird es also tatsächlich beeinträchtigt. Und da sich die Teilsysteme des Körpers ohnehin erst im Laufe von Wochen an die Belastungen anpassen (Abb. 3), macht es auch aus biologischer Sicht wenig Sinn, Fitness erzwingen zu wollen. Dem Körper muss nach der langen Pause die Gelegenheit gegeben werden, sich kontinuierlich wieder an höhere Belastungen zu gewöhnen.

Die Sommervorbereitung hat eine Dauer von etwa 6 Wochen. In dieser Zeit sollte die Intensität nach und nach erhöht werden, um sich dem Wettkampfniveau schrittweise anzunähern. Dabei muss zwischen diesen Schritten ausreichend Regeneration ermöglicht werden. Zunächst werden das Herz-Kreislauf-System und die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit auf ein wettkampfadäquates Niveau gebracht. Zu diesem Zweck werden die Trainingsspielformen in den ersten beiden Wochen der Sommervorbereitung auf einem geringintensiven Niveau gehalten. Das bedeutet, dass die individuellen Ballkontakte noch nicht unter 3 beschränkt und die Feldgrößen noch nicht zu sehr erweitert werden. Die Dauer der einzelnen Übungsformen ist noch gering (Abb. 9). Nerven- und Herz-Kreislauf-System passen sich in dieser Zeit nach und nach an die Belastungen an. Um die Heterostase trotz Anpassungen weiterhin herbeiführen zu können, wird die Dauer der einzelnen Übungen jede Woche verlängert. Anschließend wird die Anzahl der Wiederholungen und/oder Serien (die Serien stehen in Klammern) erhöht.

Ab der 3. Woche wird auch die Intensität erhöht, indem nun die jeweiligen Feldergrößen erweitert und individuellen Ballkontakte verringert werden. Diese kontinuierliche Steigerung erlaubt eine ganzheitliche Fortentwicklung der technischen, taktischen und konditionellen Fähigkeiten. Gegenüber klassischen Vorbereitungen sind die spielerischen Fortschritte größer, die Verletzungsgefahr geringer und die Fitness erreicht zum Saisonbeginn das gleiche Niveau.[22] Außerdem können die konditionellen Verbesserungen langfristig aufrecht erhalten werden. Ein Übertraining wird so vermieden. Strategische und technisch-taktische Aspekte werden zunehmend ausgebaut und präzisiert.

Auch die für die angestrebte Strategie notwendigen Taktiken und dazugehörigen Techniken werden periodisch geübt und gefestigt. In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen des gewollten Spielstils vermittelt, damit die Spieler die Ideen und Vorstellungen des Trainers kennen- und verstehen lernen. Hier sind vor allem die jeweils taktik- und strategiepsychologischen Komponenten entscheidend, damit die Spieler lernen, instinktiv die gewollte Strategie anzuwenden.

Die Dauer der Winterpause ist gegenüber der Sommerpause sehr gering (ca. 4-5 Wochen in der Bundesliga). In einigen Spitzenligen Europas (u.a. England, Spanien) gibt es gar keine Winterpause. In den übrigen Ligen kommt der Wettkampf- und Trainingsbetrieb nicht völlig zum Erliegen. Stattdessen wird das Spiel in die Halle verlegt. Aufgrund der geringen Dauer der Winterpause und dem Verlauf der Hallensaison, geht die athletische Leistungsfähigkeit – wenn überhaupt – nur zu einem geringen Teil verloren.

Wird mit der Vorbereitung auf die zweite Wettkampfphase (Rückrunde) begonnen, muss also nicht erst wieder mit den Grundlagen begonnen werden. Stattdessen wird die Wintervorbereitung ähnlich wie die Übergangsphase zwischen Sommervorbereitung und Wettkampfphase I (Wochen 4-5 der Sommervorbereitung, Abb. 9) gestaltet.

5.2.2 Wettkampfphase

In der Wettkampfphase ist die Belastungsintensität über mehrere Monate (August bis November/Dezember & Februar/März bis Juni) sehr groß. So finden neben dem regulären Training regelmäßig Wettkampfspiele statt. Verbesserungen der athletischen Leistungsfähigkeit sind in dieser Zeit kaum noch zu erreichen; stattdessen steigt mit zunehmendem Belastungsumfang die Verletzungsanfälligkeit.[23] Durch adäquate Trainingsreize und optimierte Regenerationsprozesse wird versucht, das körperliche Leistungsniveau beizubehalten und Verletzungen vorzubeugen.

Wie die Periodisierung aussieht, wenn 6 Tage zwischen 2 spielen liegen, wurde bereits gezeigt (Abb. 8). Liegen weniger als 6 Tage zwischen zwei Wettkämpfen, wird der jeweilige Morphozyklus anders gestaltet. Sind zwischen zwei Wettkampfspielen beispielsweise 5 Tage, wird an den beiden Tagen nach dem ersten Spiel wieder regeneriert. Am dritten Tag werden gruppentaktische Aspekte (Schnelligkeit) trainiert, am vierten Tag individual- und gruppentaktische (Kraft). Der Tag vor dem nächsten Spiel dient wieder der Regeneration und der Spielvorbereitung.

Liegen nur drei oder gar zwei Tage zwischen Wettkampfspielen, bietet sich keine Gelegenheit für intensives Training. Aufgrund der hohen Wettkampfbelastung müssen die Spieler ausreichend regenerieren. Andernfalls steigt die Verletzungsgefahr. Auf Spielformen für 8-11 Spieler wird angesichts der hohen Wettkampfdichte verzichtet. Der Stressfaktor wäre dabei zu hoch. Die Ausdauerfähigkeit wird durch die hohe Wettkampfdichte genug beansprucht.

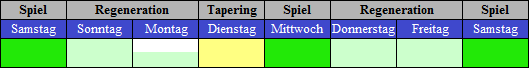

Europäische Spitzenmannschaften absolvieren neben den regelmäßigen Ligaspielen am Wochenende auch internationale Partien in der Champions League (CL) oder der Europaleague (EL). Häufig finden die Spiele im Rhythmus Samstag – Dienstag/Mittwoch – Samstag/Sonntag (CL) oder Samstag – Donnerstag – Sonntag (EL) statt (englische Woche).

Diese hohe Belastungsdichte wirkt sich einerseits leistungsmindernd, andererseits verletzungsfördernd aus. Obwohl hinsichtlich der Anzahl und Distanz von Aktionen insgesamt keine signifikanten Unterscheide zwischen zwei Spielen innerhalb einer Woche vorliegen,[24] weisen Mannschaften, welche zwei Tage nach einer Wettkampfbelastung gegen Mannschaften spielen, die drei Tage zuvor einen Wettkampf bestritten, eine um 42% niedrigere Siegwahrscheinlichkeit auf. Insbesondere die Torerzielung in den letzten 30 Minuten des zweiten Spiels wird negativ beeinträchtigt.[25] Spielen Mannschaften an einem Mittwoch in der Champions League und am darauffolgenden Samstag in der heimischen Liga, erzielen sie durchschnittlich 0,55 Punkte weniger als sonst.

Spielen Mannschaften an einem Donnerstag in der Europa League und am darauffolgenden Sonntag in der heimischen Liga, erzielen sie durchschnittlich 0,41 Punkte weniger als üblich.[26]

Da sich mehr als 72 Stunden erholt werden müsste, um auf das konditionelle Ausgangsniveau zu gelangen,[27] stellen diese sogenannten englischen Wochen große Probleme für die Trainingssteuerung dar. Tatsächlich ist die Verletzungsrate bei Mannschaften, die zwei Spiele pro Woche bestreiten, erhöht.[28] Innerhalb englischer Wochen sollte also kaum intensiv trainiert werden. Die Einheiten werden primär der aktiven Erholung gewidmet.

Die hier dargestellten Beispiele von Morphozyklen sind der taktischen Periodisierung Jose Mourinhos nachempfunden. In der Saison 2013/14 absolvierte außer Manchester City keine Mannschaft der englischen Premiere League so viele Spiele wie der von Mourinho betreute FC Chelsea (57 Spiele; Länderspieleinsätze und Testspiele sind nicht berücksichtigt). Chelsea erreichte in dieser Spielzeit Platz 3 in der Liga (4 Punkte Rückstand auf Meister Manchester City) und kam ins Halbfinale der Champions League. Trotz dieser hohen Belastung hatte Chelsea in jener Saison die zweitwenigsten verletzungsbedingten Ausfälle (556 Tage). Lediglich Stoke City hatte nur einen Ausfalltag weniger, absolvierte aber auch nur 45 Spiele. Cardiff City belegte in dieser Statistik mit 609 Ausfalltagen Platz Drei (43 Spiele). Manchester City hatte in 57 Spielen 929 Ausfalltage (Platz 7), der FC Arsenal belegte mit 1716 Ausfalltagen den letzten Platz (54 Spiele).

Insofern kann ein positiver Zusammenhang zwischen den oben dargestellten Morphozyklen und einer verringerten Verletzungsanfälligkeit ausgemacht werden. Jose Mourinho schafft es offensichtlich, den Spielern trotz einer hohen Wettkampfbelastung genügend Erholung zu ermöglichen. Dabei erhalten die Spieler eine wettkampfadäquate Kondition und bekommen gleichzeitig viele spielerische Inhalte vermittelt, die es ihnen ermöglichen, auf europäischem Spitzenniveau mitzuhalten.

5.3 Rekonvaleszenz

Verletzungen sind nicht nur dahingehend nachteilig, dass der verletzte Spieler der Mannschaft fehlt. Der betroffene Spieler wird in der Zeit, in der er nicht spielen kann, seine bis dahin erarbeitete konditionelle Leistungsfähigkeit wieder verlieren. Er muss nach Abheilen der Verletzung erneut seine Kondition aufbauen. In diesem Fall entsteht ein Leistungsrückstand des betreffenden Spielers gegenüber dem restlichen Team. Wird die Belastungsintensität nach Wiedereinstieg ins Training für diesen Spieler auf einem sehr hohen Level betrieben, um den Leistungsrückstand schnell wett zu machen, entsteht wiederum eine Gefahr des Übertrainings. Neue Verletzungen können die Folge sein und wenigstens für diese Saison einen Kreislauf an Verletzungen für den Spieler verursachen.[29] Selbst Verletzungen, die in keinem direkten Zusammenhang mit der ursprünglichen Verletzung stehen, sind möglich. Zerrt sich ein Spieler etwa die Bauchmuskeln und fällt infolge dessen mehrere Wochen aus, kann ein übereilter Wiedereinstieg mit hoher Belastungsintensität zu Verletzungen der unteren Extremitäten führen (Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig).

Aus diesem Grund, müssen verletzungsbedingt ausgefallene Spieler – unabhängig von der Saisonphase – langsam wieder an das notwendige Leistungsniveau herangeführt werden. Das bedeutet, dass sie ihre Verletzung zunächst ausheilen lassen und erst dann wieder ins Training einsteigen. Die Dauer des verletzungsbedingten Ausfalls gibt die erneute Vorbereitungsphase für diesen Spieler vor. Fällt ein Spieler mitten in der Saison wenigstens 4 Wochen aus, entspricht das in etwa der Dauer der Sommerpause. Somit fängt der betroffene Spieler wieder bei Null an. Er beginnt unabhängig vom Fitnesszustand der restlichen Spieler mit geringintensiven Übungen und braucht mehr Erholungsphasen, um sich nach und nach an das notwendige Leistungsniveau zu gewöhnen (Abb. 9). Die Einsatzzeiten in Wettkampfspielen werden stetig erhöht.

6. Fazit

Häufig liest und hört man, Fußballprofis seien gegenüber Spitzensportlern anderer Disziplinen trainingsfaul. Schließlich trainieren etwa Schwimmer und Leichtathleten teilweise bis zu 8 Stunden am Tag und haben ausgefeiltere Trainingspläne. Solche Kritiken unterliegen einigen Fehlannahmen. Zum einen ist es in Individualsportarten, wie dem Schwimmen oder der Leichtathletik wesentlich leichter, präzise Trainingspläne zu erstellen. Da jeder Sportler unterschiedlich auf Reize und Regeneration reagiert, ist es eine komplizierte Angelegenheit, das Training für Mannschaftssportler so zu steuern, dass sich sämtliche Teammitglieder einerseits gleichmäßig verbessern; sich andererseits aber nicht verletzen. Es müssen also neben individualisierten Trainingsplänen auch Trainingspläne für eine gesamte Mannschaft erstellt werden.

Zudem sind die Anforderungen in Sportarten wie der Leichtathletik und dem Schwimmen eher einseitig, während Fußballer vielfältige Fertigkeiten beherrschen müssen. Außerdem gibt es im Fußball keine wenigen Saisonhöhepunkte. Stattdessen muss beinahe über die Dauer eines ganzen Jahres und im Abstand von nur wenigen Tagen kontinuierlich ein hohes Leistungsniveau erbracht werden. Um das körperlich und auch geistig durchzuhalten, müssen Fußballer ausgiebig regenerieren.

In den letzten Jahrzehnten ist im Fußball nach dem Vorbild der Leichtathletik periodisiert worden. Das führte einerseits zu unspezifischen und isolierten Konditionseinheiten und war wegen der fußballfremden Praktiken wenig tauglich, um Verletzungen vorzubeugen. Auch die Bedeutung der neuronalen Ermüdung, der Leichtathleten nicht in der Form unterliegen, wie das bei Fußballern der Fall ist, wurde ignoriert. Der Wettkampf endet für Fußballer nicht nach 10 Sekunden intensiver Belastung. Sie müssen noch weitere 1,5 Stunden in unterschiedlichen Intensitäten absolvieren, wobei sie hochkomplexe Aufgaben zu bewältigen haben.

Tatsächlich gibt es noch immer unzählige Lücken hinsichtlich des Wissens um die beste Trainingssteuerung. Wie sich etwa das Wachstum und Änderungen im Hormonhaushalt während der Pubertät auf die körperliche Leistungsfähigkeit und Verletzungsanfälligkeit auswirken, ist nicht vollständig geklärt. Der überwiegende Teil von Studien bezieht sich zudem auf Männer. Zu Frauen und Mädchen liegen teilweise noch überhaupt keine Erkenntnisse vor.

Jedes Detail hat große Auswirkungen auf das Gesamtgefüge. Zu all diesen Themen muss zukünftig weitergeforscht werden, um eben die bestmögliche Trainingssteuerung ableiten zu können. In der Bewertung einzelner Methoden dürfen nur zwei Kriterien ausschlaggebend sein: Ist die Methode leistungsfördernd? In wie fern wird die Verletzungsgefahr gesteigert oder verringert? Bloße Erfahrungen und eingeschliffene Gewohnheiten („Das haben wir schon immer so gemacht.“) sind hingegen keine Bewertungsmaßstäbe. Die Verantwortung gegenüber den Spielern ist zu groß, als ihre Trainingszeit mit ineffektiven Übungen zu verschwenden oder sie mittels unüberprüfter Methoden der Gefahr von Verletzungen auszusetzen. Denn letztendlich sind es die Spieler, die auf dem Platz stehen und Leistung erbringen müssen.

Quellen:

[1] Kokkinos 2010, S. 112.

[2] Gandevia 2001; Marcora/Staiano/Manning 2009.

[3] Golenia/Sulprizio 2007 (m.w.N).

[4] Issurin/Lustig 2004.

[5] Faulkner et al. 2008 (m.w.N.).

[6] Heath et al. 1981.

[7] Koutures/Gregory 2010 (m.w.N.).

[8] Verheijen 1997, S. 93.

[9] Bradley 2013 (m.w.N.).

[10] Bradley et al. 2013 (m.w.N.).

[11] Silva et al. 2014; Bradley 2013.

[12] Moosburger 1995.

[13] Helgerud et al. 2001.

[14] Hoff et al. 2002.

[15] Impellizzeri et al. 2006.

[16] Stølen et al. 2005 (m.w.N.).

[17] Manolopoulos et al. 2012; Rampini et al. 2007.

[18] Dellal et al. 2012.

[19] Small 2006; Dellal et al. 2008.

[20] Rampini et al. 2007; Hoff et al. 2002.

[21] Nédélec et al. 2012 (m.w.N.).

[22] Verheijen 2014, S. 126.

[23] Ekstrand/Waldén/Hägglund 2004, S. 495ff.

[24] Dupont et al. 2010.

[25] Verheijen 2012, S. 8f.

[26] Verheijen 2012, S. 7.

[27] Nédélec et al. 2012 (m.w.N.).

[28] Dupont et al. 2010.

[29] Verheijen 2014, S. 125.

Literaturverzeichnis:

Bradley, Paul / Carling, Christopher / Gomez Diaz, Antonio / Hood, Peter / Barnes, Chris / Ade, Jack / Boddy, Mark / Krustrup, Peter / Mohr, Magni; Match performance and physical capacity of players in the top three competitive standards of English professional soccer; Human Movement Science, 32 (2013); S. 808-821.

Bradley, Paul; The physical demands of elite soccer match play; In: J. van Winckel, K. McMillan, D. Tenney, J.-P. Meert, P. Bradley (Hrsg.); Fitness in Soccer – The science and practical application; Leuven; 2013; S. 33-42.

Bruckmann, Klaus / Recktenwald, Heinz-Dieter; Schulbuch Sport; Aachen; 2010.

Dellal, Alexandre / Chamari, Karim / Pintus, Antonio / Girard, Olivier / Cotte, Thierry / Keller, Dominique; Heart rate response during small-sided games and short intermittent running training in elite soccer Players: A comparative study; Journal of Strength and Conditioning Research, 22 (2008) 5; S. 1449-1457.

Dellal, Alexandre / Owen, Adam / Wong, Del P. / Krustrup, Peter / van Exsel, Michel / Mallo, Javier; Technical and physical demands of small vs. large sided games in relation to playing position in elite soccer; Human Movement Science, 31 (2012); S. 957-969.

Dupont, Gregory / Nédélec, Mathieu / McCall, Alan / McCormack, Derek / Berthoin, Serge / Wisløff, Ulrik; Effect of two soccer matches in a week on physical performance and injury rate; American Journal of Sports Medicine, 38 (2010) 9; S. 1752-1758.

Ekstrand, Jan / Waldén, Markus / Hägglund, Martin; A congested football calendar and the wellbeing of players: correlation between match exposure of European footballers before the World Cup 2002 and their injuries and performances during that World Cup; British Journal of Sports Medicine, 38 (2004); S. 493 – 497.

Faulkner, John / Davis, Carol / Mendias, Christopher / Brooks, Susan; The aging of elite male athletes: age-related changes in perfomance and skeletal muscle structure and function; Clinical Journal of Sport Medicine, 18 (2008) 5; S. 501-507.

Gandevia, Simon; Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue; Physiological Reviews, 81 (2001); S. 1725–1789.

Geiss, Kurt-Reiner / Hamm, Michael; Handbuch Sportler-Ernährung; Behr; 1996.

Golenia, Marion / Sulprizio, Marion; Burnout im Leistungssport; Medical Sports Network, (2007) 1; S. 60-62.

Heath, Gregory / Hagberg, James / Ehsani, Ali / Holloszy, John; A physiological comparison of young and older endurance athletes; Journal of applied physiology: respiratory, environmental and exercise physiology, 1981; S. 634-640.

Helgerud, Jan / Engen, Lars Christian / Wisløff, Ulrik / Hoff, Jan; Aerobic endurance training improves soccer performance; Medicine and Science in Sports and Exercise, 33 (2001); S. 1925-1931.

Hoff, Jan / Wisløff, Ulrik / Engen, Lars Christian / Kemi, Ole Johan / Helgerud, Jan; Soccer specific aerobic endurance training; British Journal of Sports Medicine, 36 (2002); S. 218-221.

Impellizzeri, Franco M. / Marcora, Samuele M. / Castagna, Carlo / Reilly, Thomas / Sassi, Aldo / Iaia, Marcello / Rampini, Ermanno; Physiological and performance effects of generic versus specific aerobic training in soccer players; Journal of Sport Medicine, 27 (2006); S. 483-492.

Issurin, Vladimir / Lustig, Gilad; Klassifikation, Dauer und praktische Komponente der Resteffekte von Training; Leistungssport, 34 (2004) 3; S. 55-59.

Kokkinos, Peter; Physical activity and cardiovascular disease prevention; Ontario, 2010

Koutures, Chris / Gregory, Andrew; Clinical Report – Injuries in youth soccer; Pediatrics, 125 (2010) 2; S. 410-414.

Manolopoulos, Evaggelos / Kalapotharakos, Vasilios I. / Ziogas, George / Mitrotasios, Michalis / Spaneas, Konstantinos S. / Tokmakidis, Savvas P.; Heart Rate Responses during Small-Sided Soccer Games; Journal of Sports medicine and Doping Studies, 2 (2012) 2; S. 1449-1457.

Marcora, Samuele / Staiano, Walter / Manning, Victoria; Mental fatigue impairs physical performance in humans; Journal of Applied Physiology, 106 (2009) 3; S. 857-864.

Moosburger, Kurt; Die muskuläre Energiebereitstellung im Sport; Beitrag für das SPORTMAGAZIN 1/95.

Nédélec, Mathieu / McCall, Alan / Carling, Chris / Legall, Franck / Berthoin, Serge / Dupont, Gregory; Recovery in soccer (Part I) – Post-match fatigue and time course of recovery; Sports Medicine, 42 (2012) 12; S. 997-1015.

Rampini, Ermanno / Impellizzeri, Franco M. / Castagna, Carlo / Abt, Grant / Chamari, Karim / Sassi, Aldo / Marcora, Samuele M.; Factors influencing physiological responses to small-sided games; Journal of Sports Sciences, 25 (2007) 6; S. 659-666.

Silva, Pedro / Aguiar, Paulo / Duarte, Ricardo / Davids, Keith / Araújo, Duarte / Garganta, Júlio; Effects of pitch size and skill level on tactical behaviours of association football Players during small-sides and condition games; International Journal of Sports Science and Coaching, 9 (2014) 5; S. 993-1006.

Small, Grant; Small-sided games study of young football players in Scotland; Independent consultation paper; University of Abertay Dundee; 2006

Stemper, Theodor; Gesundheit, Fitness, Freizeitsport; Köln; 1991.

Stølen, Tomas / Chamari, Karim / Castagna, Carlo / Wisløff, Ulrik; Physiology of Soccer – An Update; Sports Medicine, 35 (2005) 6, S. 501-536.

van Winckel, Jan / Helsen, Werner / McMillan, Kenny / Fitzpatrick, John / Lowette, Ester / Woodruff, Kyle / Bradley, Paul / Tenney, David; Fatigue Management; In: J. van Winckel, K. McMillan, D. Tenney, J.-P. Meert, P. Bradley (Hrsg.); Fitness in Soccer – The science and practical application; Leuven; 2013; S. 217-252.

Verheijen, Raymond; Handbuch Fußballkondition; Amsterdam; 1997.

Verheijen, Raymond; Study on recovery days; Amsterdam; 2012.

Verheijen, Raymond; The original guide to footbal periodization – Always play with your strongest team. Part 1; Amsterdam; 2014

Weineck, Jürgen; Optimales Training – Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings; Erlangen; 2004.