Fußball ist ein überaus intensiver und körperlich enorm fordernder Sport. Um den hohen physiologischen Anforderungen gerecht zu werden, benötigt der Körper auch die entsprechende passive Erholung. Die Regeneration ist wichtig für Leistungsaufbau und -erhalt.

Ein Faktor dabei ist die Ernährung. Obgleich man insbesondere im Amateur- und Jugendsport nur wenig Einflussmöglichkeiten auf die Ernährung seiner Spieler hat, so sollte der Trainer doch über grundsätzliches Wissen über diese Thematik verfügen und seine Spieler zumindest auf die Vor- und Nachteile sowie Richtlinien für einen adäquaten Ernährungsplan hinweisen.

Ernährung im Fußball

Fußballer auf allerhöchstem Niveau benötigen bis zu knapp unter 1700 Kilokalorien für ein Spiel, im Amateurfußball ist dies zwar deutlich weniger, doch die Studien von Burke et al. (2006) zeigten, dass zu geringe Energieaufnahme ein wichtiger Faktor für verringerte Leistung, erhöhte Müdigkeit und Verletzungen war.

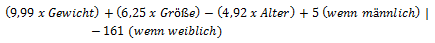

Im Buch Fitness in Soccer (2014) findet sich ein Artikel, in welchem fußballspezifische Bedürfnisse an die Ernährung angegeben werden. Zur Berechnung der täglich benötigten Energieaufnahme nutzen die Autoren eine Forme zur Berechnung der „Basal metabolic rate“ (BMR). Die Formel namens Mifflin-St Jeor Berechnung lautet wie folgt:

Das Ergebnis dieser Formel wird mit unterschiedlichen Faktoren gewichtet, um den Energiebedarf der regulären Tagesaktivität zu berechnen:

- Faktor 1,3 bei sehr geringer Aktivität (z.B. freier Tag im Bett, Bürojob ohne Bewegung)

- Faktor 1,6 bei eher geringer Aktivität (z.B. Bürojob mit etwas Bewegung)

- Faktor 1,7 bei moderater Aktivität (z.B. viel Aktivität in der Arbeit mit wenig Belastung)

- Faktor 2,1 bei hoher Aktivität (z.B. körperlich harte Tätigkeit)

Zusätzlich wird für ein Training Energie benötigt. Hierbei wird folgende Formel für ein Fußballtraining angewendet:

Dies ergibt eine beispielhafte Tabelle wie folgt:

Allerdings ist natürlich auch die Frage, wie die Ernährung zusammengestellt wird. 1 Gramm Kohlenhydrate bringt beispielsweise 4 Kilokalorien, 1 Gramm Fett bedeutet 9 Kilokalorien, 1 Gramm Protein sind 4 Kilokalorien und 1 Gramm Alkohol entspricht 7 Kilokalorien. Sie sind allerdings von unterschiedlicher Bedeutung.

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate sind die Energielieferanten im menschlichen Körper. Sie beinhalten unterschiedliche Saccharide alias Zucker, wie beispielsweise Frucht- oder Milchzucker. Fußballer sollten prinzipiell eine eher kohlenhydrathaltige Ernährung zu sich nehmen. Bei geringer Zufuhr fehlt es an der nötigen Kraft zum Leistungsabruf.

Fitness in Soccer führt beispielsweise aus, dass schon nach vier Trainingstagen bei 40 statt 70%igem Anteil an Kohlenhydraten in der Ernährung die Glykogenspeicher in den Muskeln erschöpft sind. Als Richtlinie gelten darum:

- 8-10g Kohlenhydrate (= 32-40 Kilokalorien) pro Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden

- Direkt nach dem Training zur Regeneration 1g (4 Kilokalorien) pro Kilogramm Körpergewicht

- Drei bis vier Stunden vor Spielbeginn 4g Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht

- Bei physischer Aktivität sind es 30-60 Kohlenhydrate pro Stunde, um vor Ermüdung zu schützen

Es sollen eher Einfachzucker (Glukose, Fruktose, Galaktose) genutzt werden. Diese finden sich meist in Früchten wieder. Zweifachzucker setzen sich aus zwei Einfachzuckern zusammen, wo Sukrose beispielsweise den Tischzucker darstellt und Laktose der Milchzucker ist. Erbsen und Bohnen Oligosaccharide, also Mehrfachzucker, die nur von Stärke in der Masse an Kombination von Einzelzuckern übertroffen werden. Eine Tabelle zu den Ladungen findet sich hier:

Fette

Auch Fette sind wichtig. Sie werden eher bei niederer bis mittlerer Aktivität verbrannt. Bei sehr intensiver Aktivität (im anaeroben Bereich) nutzt der Körper verstärkt andere Ressourcen, da kein Sauerstoff zur Fettverbrennung genutzt werden kann, doch besonders bei längeren intensiven Einheiten oder Dauerläufen wird Fett als Antrieb verwendet. Desweiteren dienen sie bei der Absorption fettlöslicher Vitamine (A, D, E und K), die auch den Zellaufbau und -schutz im Körper unterstützen.

Bei der Aufnahme von Fett sollte jedoch darauf geachtet werden, ob diese gesättigt oder ungesättigt sind. Gesättigte Fettsäuren kommen meistens von Tieren, Transfette wiederum aus chemisch bearbeiteten Nahrungsmitteln. Insbesondere Letztere gelten als gesundheitsschädlich und sollten gemieden werden.

Ungesättigte Fettsäuren finden sich in pflanzlichen Ölen wie Olivenöl (exkl. Kokosnussöl und Nussölen). Dies wiederum äußeren sich positiv auf das körperliche und geistige Befinden. Besonders Omega-3-Fettsäuren aus Fischölen wirken gesundheitsfördernd und unterstützen auch die Augen, was bei Athleten wichtig ist.

Zusätzlich sollten Getreide in hohem Ausmaß und ergänzt mit gelegentlichem Fleischverzehr zur Abdeckung des Proteinehaushalts genutzt werden, der besonders wichtig bei der Regeneration von Zellen ist. Fleischverzehr gilt als wichtig, da acht der zwanzig Aminosäuren nicht vom Körper hergestellt werden und sich vorrangig in Tierfleisch finden.

ATP

Die ATP oder Adenosinphosphate sind biochemisch für die Anwendungsmöglichkeit von Energie zuständig.

Für Fußballer ist insbesondere das ATP-CP-System wichtig, da es die kurzen und hochintensiven Aktionen ermöglicht. Kreatin und Training fördern dieses. Beim System der Anaeroben Glykose geht es um die Energie bei Zeitintervallen über 10 Sekunden, die meist vom Muskelglykogen bereitgestellt wird.

Die Oxidative Phosphorylation wiederum übernimmt die Energiebereitstellung jenseits der 30 Sekunden und bis zu 2 Minuten. Hierzu werden Kohlenhydrate genutzt und auch das ist ein enormer Faktor im Fußball, insbesondere bei längeren Phasen ohne Spielunterbrechung und hoher Intensität im Spiel. Die Kinase als viertes System ermöglicht als Enzym den Transfer von Phosphaten um bei enorm hoher Intensität Energie zu liefern.

Die ATP-Systeme sind auch unterschiedlich je nach Muskelfasern. Typ 1 Muskelzellen sind langsamer Natur und aktivieren sich aerobischer Belastung, während die Typ 2a und 2b Muskelzellen. Letztere besitzen einen anaeroben Mechanismus und verbrauchen sehr viel Glykogen. Die meisten Fußballer haben/benötigen Typ 2a Muskelzellen, die sowohl aerobisch als auch anaerobisch wirken.

Die azyklische Natur des Fußballs bedeutet auch, dass zwischen den Energiesystemen flexibel gewechselt wird. ATP-CP-Systeme werden bei kurzen Sprints genutzt, u.a. im Dribbling, bei Laufduellen oder beim Pressing. Die anaerobischen und von Kohlenhydraten gestützten Prozesse kommen beim intensiven Verschieben, Seitenwechseln, Herausrücken oder Verschieben gegen schnell und weiträumig zirkulierende Gegenspieler zustande. Die aerobischen Prozesse stellen den Rest dar und dienen auch zur Erholung der anderen Systeme.

Um dies zu ermöglichen wird eine variable Ernährung empfohlen, wie bereits ausgeführt. 70% Kohlenhydrate, 20% Fette (in Form von ungesättigten- und Omega-3-Fettsäuren) und 10% Proteine gelten als gute Richtlinie. Zum genauen Energieverbraucht sh. die Formeln zu Beginn des Kapitels.

Vitamine

Die Vitamine A , C, und E gelten als Antioxidantien, die Zellen vor den freien Radikalen schützen sollen. In Anbetracht der Anforderungen im Fußball – mit enormen Wechseln zwischen aeroben und anaeroben Belastungen – muss der Körper verstärkt gegen diese freien Radikale unterstützt werden. Die B-Vitamine sind nötig für die metabolischen Reaktionen zur Energieerzeugung, während Vitamin D sich um die Skelettmuskulatur und den Hormonhaushalt kümmert. Bei Fußballern ist ein Mangel an Vitamin D darum potenziell verantwortlich für Verletzungen und Leistungseinbußen. Nahrungsergänzungsmittel können hierfür genutzt werden, sind aber bei passender Ernährung mit Getreiden, Obst, Gemüse, etwas Fett und genügend Zufuhr von frischem Sauerstoff sowie Licht nicht benötigt.

Mineralien

Selen fungiert wie die Vitamine A, C und E als Antioxidant. Kalzium hilft bei der Instandhaltung der Knochen, Zink wiederum übernimmt eine ähnliche Rolle für das Immunsystem und die Muskulatur. Eisen unterstützt wiederum den Sauerstoffhaushalt im Blut. Die Elekrolyte Sodium, Potassium und Chlorid kümmern sich um das Weitergeben von allen elektrischen Informationen im Körper, also Nerven- und Muskelimpulsen. Bei balancierter Ernährung wird der Körper sich ausreichend damit versorgt.

Ernährungsperiodisierung

- Kohlenhydratreiche Ernährung in den Tagen vor dem Spiel durch Nutzung komplexer Kohlenhydrate wie Reis, Getreide, Gemüse, Kartoffeln.

- Füllen der Glykogen-Reserven vor dem Spiel mithilfe von zwei Bananen oder einem kleinen Müsli.

- Eine oder zwei Bananen zur Halbzeit.

- Ein kleines, kohlenhydratreiches Essen nach dem Spiel/Training zur beschleunigten und verbesserten Regeneration der Muskeln.

- Kleinere fettarme, kohlenhydratreiche Häppchen mehrmals bis zum Schlafengehen

- Kleine Proteindosis, bspw. durch etwas Putenfleisch oder einen Schokodrink, zur Verbesserung der Zellregeneration.

Weitere Richtlinien und Tipps

- Kohlenhydratarme Ernährung zum Gewichtsverlust ist ineffektiv, weil sie wenig am Körperfett verändert und eher den Körper erschöpft sowie der Gewichtsverlust durch Verlust an Glykogen und Wasser in den Muskeln stammt.

- Es soll in kurzen Intervallen vermehrt Wasser getrunken werden, vor, während und nach dem Training/Spiel. Salz im Wasser unterstützt bei der Aufarbeitung und dem Füllen der entleerten Energiereserven.

- Gesättigte Fettsäuren sind bei Raumteperatur meistens fest und sollten gemieden werden.

- Alkohol sollte gemieden werden, da es schädliche Effekte besitzt und insbesondere nach dem Training der Regeneration schadet.

- Energiedrinks mit Kohlenhydraten in der Halbzeit oder adäquate Ernährung vor dem Spiel sorgt für geringere Erschöpfung im Spiel. Auch Koffein kann dabei helfen.

- Ein halber Liter Wasser mit einem halben bis zu einem ganzen Teelöffel Salz kann die Wahrscheinlichkeit auf Krämpfe senken.

Schlaf als Mittel zur passiven Erholung (und aktivem Training?)

Der Schlaf ist ebenfalls eine sehr unterschätzte und enorm wichtige Komponente eines leistungssteigernden und –erhaltenden Trainings. Darum sollen kurz die relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt werden, welche eine korrekte Adaption aus Sicht des Trainers für seine Spieler gewährleistet.

Unterschiedliche Schlafstadien

Grundsätzlich wird zwischen Schlafzustand mit raschen Augenbewegungen, dem sogenannten REM-Schlaf (REM steht für Rapid Eye Movement) und dem Schlafzustand ohne rasche Augenbewegungen unterschieden. Dieser wird als nonREM-Schlaf bezeichnet. Entgegen früherer Erkenntnisse ist heutzutage bekannt, dass innerhalb kürzerer Zeit mehrere Schlafstadien auftreten können und der Schlaf somit ein kontinuierlicher Prozess ist, der nicht in bestimmte Abläufe gepresst werden kann.

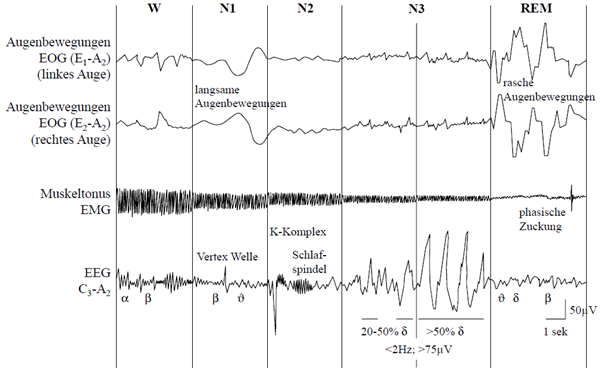

Dennoch gibt es ein paar bestimmte Punkte. Die Standard American Academy of Sleep Medicine unterscheidet im AASM Manual (2007) fünf Stadien:

- Wachstadium

- NonREM1

- NonREM2

- NonREM3

- REM-Schlaf

Die Unterschiede in diesen fünf Stadien sind in dieser Grafik übersichtlich dargestellt:

Mit fortschreitender Tiefe des Schlafes in der NonREM-Phase (von N1 zu N3) werden die Augenbewegungen also immer langsamer und weniger. Auch der Muskeltonus verringert sich. Im REM-Schlaf entsteht die sogenannte Schlaflähmung, die immer wieder von phasischen Zuckungen unterbrochen wird. In diesem Stadium gibt es die mit Abstand meisten Augenbewegungen.

Interessant sind aber die EEG-Besonderheiten, welche die Gehirnwellen darstellen. Je länger und weniger frequent die Amplitude, umso tiefer der Schlaf. Die N3-Phase gilt somit als Tiefschlaf.

In der N2-Phase finden sich zwei weitere Unüblichkeiten: Die K-Komplexe und die Schlafspindeln. Die K-Komplexe sind Gehirnwellen mit kleiner Frequenz (12-14 Hz), welche aus einer negativen scharfen Welle und einer direkt darauffolgenden positiven Welle zusammengesetzt sind. Eine besondere Betrachtung verdienen die Schlafspindeln.

Schlafspindeln

Die Schlafspindeln sind besondere Muster der Gehirnwellen, die im zweiten Schlafstadium in zentralen Hirnregionen auftauchen. Es gibt langsame und schnelle Spindeln (11-16 Hz). Die Funktion von Schlafspindeln ist noch nicht geklärt, doch die moderne Forschung geht von drei grundsätzlichen Wirkungen aus:

- Schlafprotektive Wirkung

- Gedächtniskonsolidierung

- Rolle bei subjektiver Schlafwahrnehmung

Schlafspindeln zeigen in Studien beispielsweise, dass sie das deklarative Gedächtnis verbessern. Sie sind sowohl für Löschung als auch für Speicherung und Verbesserung dieser Gedächtnisinhalte zuständig (Schabus et al. 2008; Saletin et al 2011). Die Ergebnisse von Schabus (2006) zeigten auch, dass höhere Spindelaktivität mit einem höheren Wert bei IQ-Tests und stärkeren Lerneffekten korreliert.

Somit ist der Schlafrhythmus bzw. das Erreichen der N2-Stufe sehr wichtig, um deklarative Gedächtnisinhalte zu konsolidieren. Doch wie sieht der Schlafrhythmus insgesamt aus?

Schlafzyklus

Der Schlaf verläuft meistens in 90 Minuten Zyklen, ergo sind es 4 bis 6 Zyklen bei jugendlichem Schlaf (6 bis 9 Stunden), bei Erwachsenen sind es meist 3-5 Schlafzyklen. Zu Beginn des Schlafes überwiegt der nonREM-Schlaf. Insbesondere Tiefschlaf (N3) nimmt im weiteren Verlauf der Nacht ab, der REM-Schlaf hingegen nimmt zu. Allerdings ist der genaue Verlauf auch altersabhängig.

In der Zeit nach der Geburt schläft man 16-18 Stunden, was bis in die Adoleszenz auf 8,5 und in der späten Adoleszen sogar auf 7 Stunden abfällt. Der REM-Schlaf wird ebenso weniger, der Schlaf der Phase 2 nimmt zu und der Tiefschlaf nimmt ab. Im hohen Alter dominiert sogar der Leichtschlaf und es gibt einen sehr fragmentierten Schlaf (vrgl. Ohayon et al. 2004).

Herzfrequenz und Blutdruck sinken im Schlaf zuerst ab, steigen in den REM-Phasen aber wieder an. Die Körpertemperatur nimmt ab, erreicht zur Schlafmitte – meist gegen 3 Uhr morgens – ihr Minimum. Bei der Atmung wird wiederum im Tiefschlaf die Frequenz gesenkt und das Volumen erhöht.

Von Wichtigkeit ist aber eine ganzheitliche Betrachtung des Schlafzyklus. Zu Schlafbeginn werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die sich auf Knochen, Muskeln und Organe positiv auswirken sowie Blutzucker und Fett abbauen.

Der circadiane Schlafrhythmus orientiert sich außerdem an externen Zeitgebern. Der endogene Oszillator im Körper fungiert als Schrittmacher, doch er dauert 25 Stunden. Der Lichteinfluss und Hormonhaushalt in Reaktion auf externe Zeitgeber sind die wichtigsten Taktgeber. Die Hormonausschüttung ist auch verantwortlich dafür, dass man aufwacht (Cortisol als Hormon für die Schlafkonsolidierung) und wie man sich im Tagesverlauf verhält.

So ist der Leistungspunkt ungefähr zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen am höchsten, in der arbeitstätigen Bevölkerung also zwischen 9 und 11 Uhr. Der Leistungstiefpunkt im Wachzustand liegt wiederum bei 12 bis 14 Uhr, bevor es wieder bergauf und nach dem Einschlafen scharf bergab zum absoluten Leistungspunkt zwischen 2 und 4 Uhr früh geht.

Neben dem Schlaf als Erholung und zur Gedächtniskonsolidierung gibt es auch die Wirkung von Träumen, welche in der fußballwissenschaftlichen Literatur oft vernachlässigt werden.

Träumen und ihr möglicher Einfluss auf den Fußballspieler

Die moderne Wissenschaft hat den meisten klassischen Traumtheorien den Riegel vorgeschoben werden. Psychodynamische Theorien wie jene von Freud gelten zumindest in ihrer ursprünglichen Konzeption als obsolet. Die Aktivations-Synthese-Theorie von Allan Hobson, welche behauptet, dass unsystematischer und zufälliger Input vom Individuum im Nachhinein zu einer sinnvollen Geschichte konstruiert wird, wird ebenfalls meist abgelehnt.

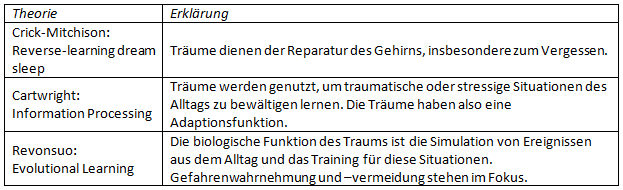

Stattdessen gelten Theorien zur Verbesserung des Gehirns und seiner Leistungsfähigkeit als wahrscheinlich. Drei solcher Theorien können interessant kombiniert werden:

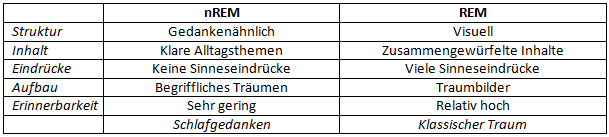

Die Studien von Dement und Kleitman fanden heraus, dass der Mensch sowohl in nREM- als auch in REM-Phasen träumt, die meisten (~80%) sich allerdings nur an die Träume aus den REM-Phasen erinnern. Entgegen der weitläufigen Ansicht träumt man allerdings auch in nREM-Phasen und bei gutgetimten Aufwecken können sich Versuchspersonen in bis zu 60% der Fälle an ihre Träume erinnern. Die nREM- und REM-Phasen können in puncto Trauminhalte so voneinander unterschieden werden:

Demzufolge dienen nREM-Phasen (insbesondere N2) eher zu Konsolidierung semantischer/expliziter Gedächtnisinhalte, während die REM-Phase sich um prozedurale/implizite Gedächtnisinhalte kümmert. Die Beeinflussung der REM-Phase zur zielgerichteten Training von Situationen ist ein weiteres interessantes Konzept, welches vereinzelt schon Eingang in den Hochleistungssport gefunden hat.

Luzides Träumen

Als luzider Traum wird ein Traum bezeichnet, in dem man sich über das Träumen bewusst wird. Beim Klartraum können die Träumer den Traum sogar willentlich Steuern und Beeinflussen. In den Büchern von LaBerge und Tholey wird zum Beispiel berichtet, dass die Autoren damit Sportarten erlernt haben oder motorische Abläufe eintrainieren konnten. Was nach einem Gimmick klingt, ist wissenschaftlich bewiesen.

Interessanterweise zeigen moderne Studien wie von Voss, Holzmann, Tuin & Hobson (2009), dass sich auch neuropsychologische und biologische Korrelate des luziden Träumens finden:

- Die Frequenz der Delta- und Theta-Wellen entspricht den REM-Phasen.

- Es gibt vermehrt eine Frequenz von 40 Hz im Vergleich zum nicht-luziden Träumen, besonders in den frontalen und frontolateralen Hirnregionen.

- Somit wirkt es wie eine Mischung aus Wachzustand und REM-Phase.

- Die Kohärenz der Gehirnverbindungen ist signifikant erhöht im Vergleich zum üblichen REM-Schlaf.

Mithilfe unterschiedlicher Methoden kann sowohl die Traumerinnerung als auch die Traumkontrolle trainiert werden. Ein Traumtagebuch, welches direkt nach dem Aufstehen ausgefüllt wird, hilft bei der Traumerinnerung. Dazu gibt es grundlegende Methoden, um sich im Traum über das Träumen bewusst zu werden.

Ein Beispiel sind die sogenannten Realitätschecks, wo mithilfe von Überprüfungen im Wachzustand, die zur Kontrolle dienen, ob man sich in einem Traum befindet, werden diese auch in den Traum übertragen. Diese Methode wird als Mnemonically Induced Lucid Dream bezeichnet und gilt als herkömmlichste und simpleste Art und Weise zum Erlernen von luziden Träumen.

Durch das luzide Träumen könnten theoretisch z.B. die Koordination oder auch technisch-taktische Aspekte trainiert werden, ohne den Körper zu belasten. Die REM-Dauer korreliert außerdem mit der berichteten Traumberichtlänge, wodurch quasi in Echtzeit diese Komponenten trainiert werden könnten.

Mögliche Implikationen für das Training

- Training kurz nach der Mittagszeit ist nicht empfehlenswert, auch nicht in Trainingslagern, weil die körperliche Fähigkeiten verringert und die Verletzungsgefahr erhöht ist.

- Durch die Hormonausschüttung ist es in Anbetracht des homöostatischen Prozesses einfacher später als früher ins Bett zu gehen. Bei Reisen in andere Zeitzonen ist es also besser von Osten nach Westen zu reisen als umgekehrt. Trainingslager sollten dementsprechend geplant werden.

- Im Amateurfußball bei Schichtarbeitern ist es empfehlenswert, dass diese vor der Nachtschicht (ausgehend einer Startzeit von 21 Uhr) das Training besuchen, es aber nicht komplett mitmachen. Nach der Arbeit in der Früh noch kurz wachzubleiben und danach bis zum späten Nachmittag zu schlafen ist ideal. Arbeiten sie in der Frühschicht ist empfehlenswert, dass sie direkt nach dem Training ins Bett gehen oder das Training früher beenden. Ebenso sind aus biopsychologischer Perspektive die Schichtwechsel von Nachtschicht zu Frühschicht zu Spätschicht am besten.

- Im Trainingslager sollten Trainings nicht zu früh und nicht zu spät, aber auch nicht mittags abgehalten werden.

- Schlaf ist wichtig, da Schlafdeprivation zu Verletzungen und schwächere Informationsaufnahme führt. Es reduziert auch die Fähigkeit Glykogen zu speichern, verschlechtert die Reflexe und Entscheidungsfindung, der Kortisolspiegel bleibt hoch, es gibt gleichzeitig weniger Wachstumshormone sowie insgesamt eine schlechtere Regeneration (van Winckel et al. 2014).

- Im Jugendfußball ist es darum auch empfehlenswert sich eher auf Situationen und Spielformen zu konzentrieren und implizit zu coachen, da der REM-Schlaf in diesem Alter vorherrscht.

- Zum Verbessern des Schlafes sollten auch die externen Zeitgeber beobachtet werden. Wenige Geräusche und wenig Licht schon ein paar Stunden vor dem zu Bett gehen sollten eingehalten werden, um früh einzuschlafen.

- Eine Temperatur von 18°C gilt im Zimmer als ideal zum Einschlafen.

- Nickerchen sollten gemacht werden, aber unter 30 Minuten, um nicht in Tiefschlaf zu verfallen.

Quellenverzeichnis (Ernährung):

Atkinson, F.S., Foster-Powell, K., Brand-Miller, J.C. (2008). International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values. Diabetes Care, 31(12). 2281-2283.

Burke, L., Loucks, A. & Broad, N. (2006). Energy and carbohydrate for training and recovery. Journal of Sports Sciences, 24(7), S. 675-685.

Meert, J-P., Hara, S., Tenney, D. & van Winckel, J. (2014). Nutrition. In J. van Winckel (Hrsg), Fitness in Soccer. The Science and Practical Application (S.43-72). Klein-Gelmen: Moveo Ergo Sum.

Quellenverzeichnis (Schlaf und Träumen):

Hödlmoser K. & Schabus, M. (2014). Physiologie des Schlafes I. Im Rahmen der Vorlesung Schlaf und Bewusstsein der Universität Salzburg im Bachelorstudium Psychologie.

Hödlmoser K. & Schabus, M. (2014). Chronobiologie Traum. Im Rahmen der Vorlesung Schlaf und Bewusstsein der Universität Salzburg im Bachelorstudium Psychologie.

Van Winckel J., Helsen W., McMillan K., Tenney D., Meert J-P. & Bradley P. (2014). Fitness in Soccer. S. 214 & 226. Klein-Gelmen: Moveo Ergo Sum.

Iber C., Ancoli-Isreal S., Chesson A. & Cuan S-F. (2007). The AASM Manual for The Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications. 1st ed.: Westchester, Ilinois: American Academy of Sleep Medicine.

Ohayon M., Carskadon M.A., Guilleminault C. & Vitiello, MV. (2004). Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: Developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep, 27, 1255-1273.

Saletin J.M., Goldstein A. & Walker M.P. (2011). The role of sleep in directed forgetting and remembering of human memories. Cerebral Cortex, 21, 2534-2541.

Schabus, M., Hoedlmoser, K., Pecherstorfer, T., Anderer, P., Gruber, G., Parapatics, S., Sauter, C., Klösch, G., Klimesch, W., Saletu, B., & Zeitlhofer, J. (2008). Interindividual sleep spindle differences and their relation to learning-related enhancements. Brain Research, 1191, 127-35.

Schabus, M. et al. (2006). Sleep spindle-related activity in the human EEG and its relation to general cognitive and learning abilities. European Journal of Neuroscience, 23(7), 1738-1746.

Voss U., Holzmann R., Tuin I. & Hobson A.J. (2009). Lucid Dreaming: A State of Consciousness with Features of Both Waking and Non-Lucid Dreaming. Sleep, 32(9), 1191-1200.