Johan Cruijff ist womöglich die einflussreichste Einzelperson des Fußballs.

Auf dem Weg zum Superstar der Niederlande

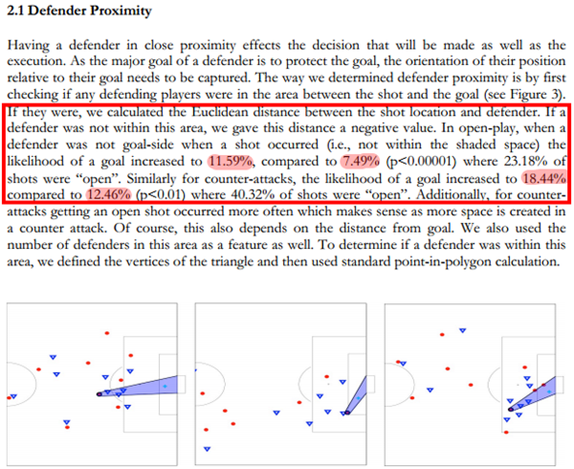

Schon als Spieler war Cruijff ein herausragender Akteur und schon damals hauptverantwortlich für eine innovative Spielweise gewesen. Er war nämlich das Herzstück des „totaal voetbal“ der großen Ajax-Mannschaft der 70er und der beeindruckenden niederländischen Nationalmannschaft bei der WM 1974.

Für viele war Cruijff der erste und letzte Erbe Alfredo Di Stefanos. Ein totaler Fußballer, im wahrsten Sinne des Wortes. Cruijff besaß unglaubliche Rhythmuswechsel, physisch wie geistig. Kaum ein Spieler konnte das Spiel mit einzelnen Aktionen dermaßen stark beeinflussen, wie Cruijff; und nur wenige konnten das Spiel so konstant beeinflussen.

Einigen gilt Cruijff gar als wahrer Kopf hinter der Strategie und Taktik der großen Michels-Mannschaft jener Jahre. Ohne Cruijff hatte Michels nur wenige Erfolge – und auch diese waren ganz anders geartet als jene mit Cruijff. Die enorme positionelle Flexibilität war kaum zu sehen. Besonders Michels‘ Jahren in Deutschland deuten darauf hin, dass zumindest teilweise etwas Wahres dran sein könnte.

They laugh when I say it, but I don’t care. I insists that Dutch football can come very far internationally. It can become the best football ever seen on the planet. That seems boastful for a 20 year old braggart but can I explain why I’m an optimist? Because Dutch football is both disciplined and imaginitive. Others don’t have this. Look at Liverpool. Only when they were 4-0 down they tried something else – and only on command. We would do this much quicker, because we have fantasy in our game. In five or ten years time look back and you will see that this guy called Cruyff was right.

Allerdings dürfte es eher stimmen, dass beide einander brauchten. Cruijff galt in der Jugend gar als Streichkandidat. Zu schmächtig war er – seine Ecken kamen mit 15 Jahren noch nicht einmal bis auf den ersten Pfosten. Doch Ajax war bereits jener Zeit vielen Mannschaften voraus, insbesondere in der Jugendausbildung.

Cruijff, der mit einer schwierigen Kindheit, einem verstorbenen Vater und Problemen in der Schule zu kämpfen hatte, wurde dennoch toleriert. Jimmy Hogan, Jack Reynolds und Vic Buckingham hatten über die Jahre bereits Ajax auf Nachwuchsarbeit und Kurzpassspiel ausgerichtet.

![]()

Ein junger Johan Cruijff

Rinus Michels, einst selbst ein Spieler Ajax‘, verkörperte diese Ideale zwar in seiner aktiven Zeit nicht, dafür als Trainer. 1965 wurde Michels Trainer und machte Cruijff zum Stammspieler; er wurde bald zu einem überaus wichtigen Spieler. In der Saison 1966/67 erzielte Ajax unglaubliche 122 Tore in 34 Spielen, 33 davon durch den 19jährigen Cruijff. Es sollte seine beste Torquote in einer Saison in der niederländischen Liga sein.

Cruijff startete meistens als linker Flügelstürmer in einem 4-2-4 und Ajax arbeitete sich langsam zu einer der besten Mannschaft Europas empor. 1969 stand man sogar schon im Finale des Meisterpokals, doch verlor gegen AC Milan mit 1:4.

Rinus Michels at one time decided we needed more stamina. Footballers should be able to do everything: defend and attack. But what’s often ignored is that Michels had technically perfect players: Keizer, Mühren, Vasovic, Krol, myself, Rep, Swart – yes when you have so much technical ability you can start paying attention to running. Everyone has since copied him, but without having all that technical ability.

Rinus Michels sollte in den Folgejahren nun ein anderes System nutzen. Das 4-3-3 schaute man sich vom Erzrivalen Feyenoord Rotterdam ab, welche 1969 Meister wurden und 1970 den Meisterpokal gewannen. Nicht umsonst war auch Cruijff voll des Lobes über Happel, den er als einen von zwei Trainermeistern bezeichnete:

„Happel war der andere Meister des niederländischen Fußballs; und der eine war Rinus Michels. Happel war ihm ebenbürtig. (…) Happel war einer, der auch als Coach einzigartige Qualitäten besaß. Ernst Happel war ein großer Taktiker, bei dem alles auf den Fußball gegründet war.“

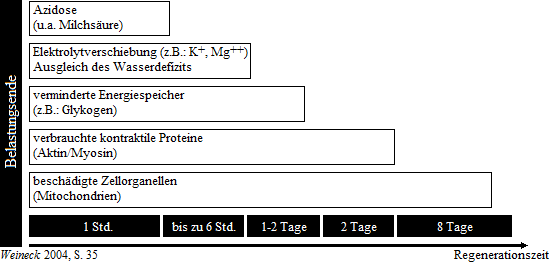

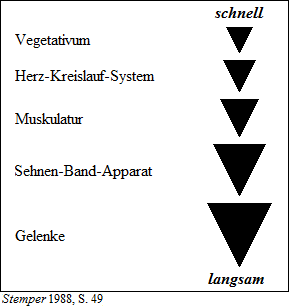

Außerdem intensivierte Michels das Training. Teilweise trainierten sie sogar 4mal am Tag, einigen Gerüchten späterer Jahre sollen auch Amphetamine zur Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit genutzt worden sein. Die Spieler wurden bisweilen nicht nach ihrem Namen angeredet, sondern nach ihrer Nummer, die sich nach ihrer Position definierte. Waldläufe standen ebenfalls an der Tagesordnung. Waldläufe, die Cruijff eigentlich nicht benötigte.

Eine schöne Anekdote erzählt, wie Michels und Cruijff damit umgingen. Cruijff verweigerte gelegentlich den Dauerlauf, woraufhin Michels ihn vor versammelter Mannschaft zu einem Einzel-Waldlauf am nächsten Tag kommandierte. Auf die Minute pünktlich würde Cruijff am nächsten Morgen erscheinen, um mit Michels spazieren zu gehen. Grund: Es war nicht Cruijffs Physis, welche gepflegt werden müsste, sondern seine Vorbildwirkung für die Mannschaft.

Im Verbund mit dem neuen System und der physischen Qualität sowie natürlich den verbesserten Einzelspielern – kaum eine Vereinsmannschaft vor dem Bosman-Urteil und nach Di Stefanos Real dürfte individuell so stark besetzt gewesen sein – schufen Michels und Cruijff ein innovatives System.

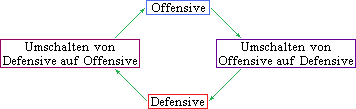

Ein Spiel des flexiblen Raums

Obige Überschrift stammt aus dem tollen Buch Dietrich Schulze-Marmelings „Der König und sein Spiel“. Sie wird genutzt, um die Spielweise jener Ajax-Mannschaft zu beschreiben.

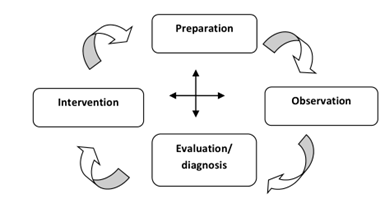

“We discussed space the whole time. Cruijff always talked about where people should run, where they should stand, where they should not be moving. It was all about making space and coming into space. It is a kind of architecture on the field. We always talked about speed of ball, space and time. Where is the most space? Where is the player who has the most time? That is where we have to play the ball. Every player had to understand the whole geometry of the whole pitch and the system as a whole.”

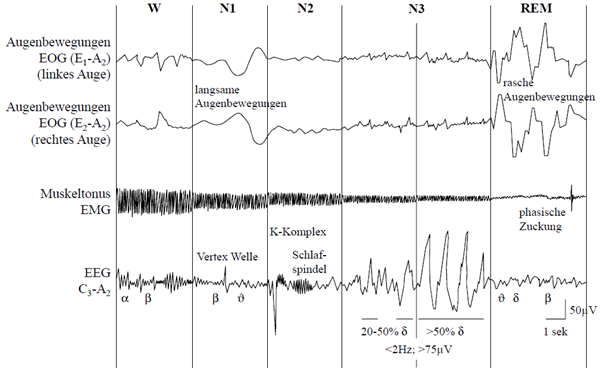

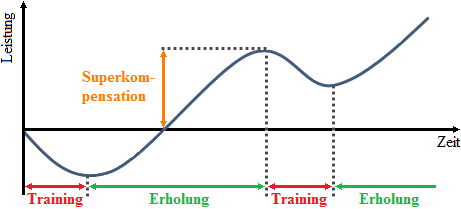

So äußerte sich einer der Mitspieler Cruijffs (Barry Hulshoff) über die Spielweise. Andere Übersetzungen aus dem Niederländischen ergänzen „Geschwindigkeit“ anstatt „Raum“. Was mit Geschwindigkeit damals auf Niederländisch gemeint war, dürfte im heutigen Taktiksprech am ehesten dem Begriff „Dynamik“ entsprechen. Ajax wollte auf dem Feld Dynamik – die Symbiose aus Raum und Geschwindigkeit im Fußball – erzeugen. Überall, jederzeit, flexibel und doch organisiert.

![]()

Europas Fußballer des Jahres

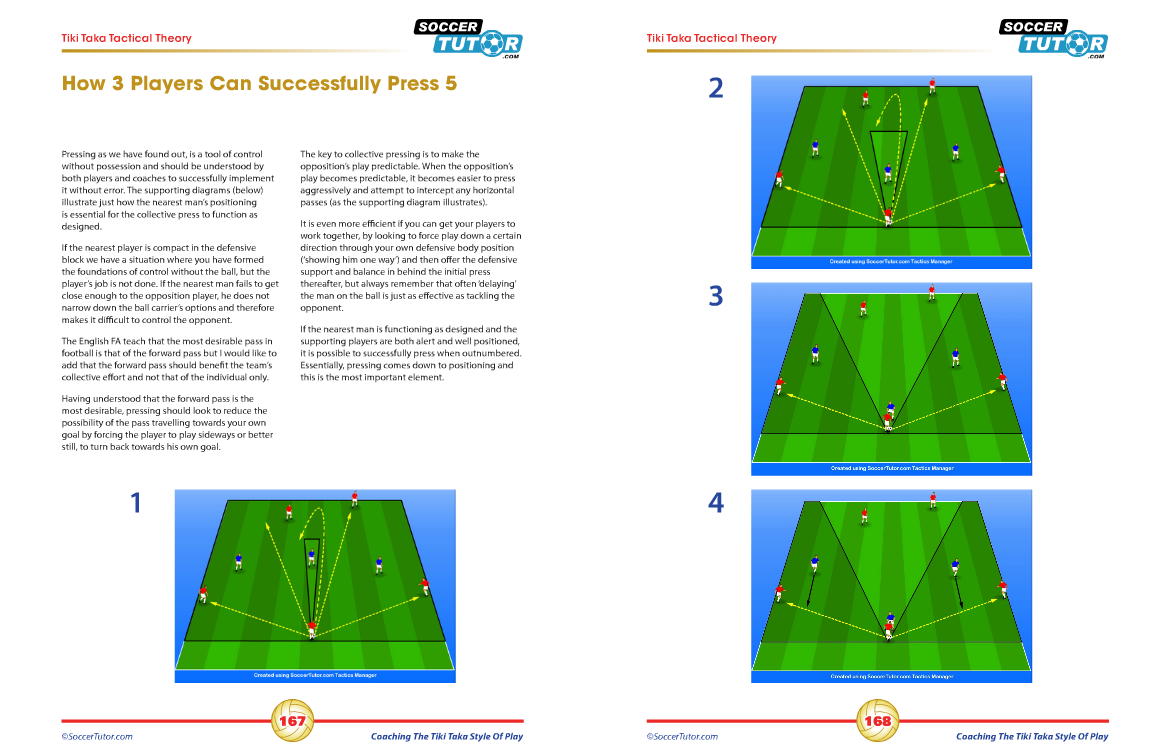

Strategische Grundlagen dafür: Pressingfußball, Zirkulationsfußball und Positionsspiel. So bezeichneten Cruijff und Michels sie damals. Pressingfußball bedeutete grundsätzlich die durchgehende Jagd nach dem Ball, die Zirkulation ist mit der bewussten Nutzung des Balles für offensive wie defensive Zwecke gleichzusetzen und das Positionsspiel bezeichnete zu jener Zeit prinzipiell eine Positionsbesetzung, aus der flexibel Bewegungen gemacht und Positionen gewechselt werden konnten.

Drei Mal in Folge sollte Ajax den Meisterpokal gewinnen. Die Liga dominierten sie ebenfalls. 1971/72 holten sie gar in 34 Spielen 30 Siege bei einem Torverhältnis von 104:20. 1972/73 waren es 30 Siege bei einem Torverhältnis von 102:18. Konstanz auf allerhöchstem Niveau; europaweit konnte keiner mithalten, am ehesten war national noch Feyenoord eine Gefahr. Diese schafften immerhin in den Erfolgsjahren Ajax‘ im Meisterpokal einmal Meister und einmal mit fünf Punkten Rückstand Vizemeister zu werden. Einzig 1972 war es mit zwölf Punkten eine klare Deklassierung.

In den letzten zwei Jahren war jedoch Michels nicht mehr Trainer. Er war bereits zum FC Barcelona abgewandert. Ștefan Kovács hatte die Mannschaft übernommen und die Zügel gelockert, was zu noch höheren Höhen führte – und letztlich zum Zerfall. Interne Streitigkeiten zwischen Cruijff und Mitspielern sorgten für Cruijffs Abgang.

El Salvador

Cruijff sollte beim FC Barcelona das Gegenstück zum jeweiligen Star Real Madrids bilden. Diese wollten nämlich mit ihren Einkäufen unbedingt wieder an die Spitze Spaniens und natürlich Europas kommen. Sie holten sich Günter Netzer und wollten zwei der ganz großen Stars Osteuropas: Kaszimierz Deyna und Nicolae Dobrin, welche beide jedoch das Land nicht verlassen durften. Barcelona angelte sich zwar Sotil aus Südamerika, aber man benötigte einen Spielmacher. Cruijff, der zwischenzeitlich auch immer wieder als (falsche) Neun gespielt hatte, war dabei die Ideallösung.

Problem: Real mischte sich ein. Unangenehme Erinnerungen an den Verlauf des Transfers von Alfredo Di Stefano, der eigentlich zuerst zu Barcelona hätte gehen sollen, wurden wieder wach. Real hatte hinter Cruijffs Rücken damals sogar schon alles mit Ajax vereinbart, aber nein, Cruijff wollte zu Barcelona.

Der spanische Verband RFEF war wie bei Di Stefano dagegen, doch trotz einer Sanktion blieb man standhaft. Nach sechs verpassten Spieltagen debütierte Cruijff mitten in der Saison beim kriselnden FC Barcelona. Es folgten 24 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage und zwei ganz große Erfolge Cruijffs, welche ihn endgültig zum Held der Katalanen machten.

Catalonia was suffering a dictatorship and that was strange for me. I don’t accept anyone forbidding me to do anything. I can forbid things to myself but no one else can.

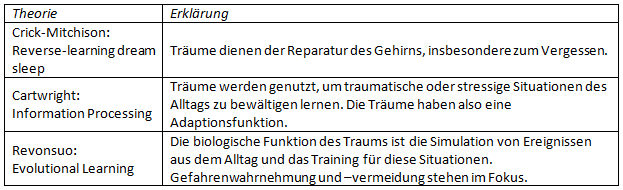

Im Februar 1974 gab es die Geburt von Cruijffs Sohn; Jordi Cruijff. Jordi ist der Name des katalanischen Schutzpatrons, den die spanischen Ämter partout nicht akzeptieren wollten. Cruijff stellte sie mit den niederländischen Dokumenten vor vollendete Tatsachen und aufgrund der Angst vor einem Streit gab man nach. Nur zwei Wochen später gab es das legendäre 0:5 im Estadio Bernabeu, welches für manche sogar als ein wichtiger Schritt für die Freiheit Kataloniens diente.

![]()

Cruijff in der Elftal

Um dies zu verstehen, muss man einerseits das katalanische Selbstverständnis und den Bezug zum Fußball nachvollziehen können und andererseits wissen, wie repressiv und rassistisch Francos Innenpolitik war. Katalanen wurden verächtlich als „Pollacken“ bezeichnet, ihre Sprache denunziert und aus der Öffentlichkeit gedrängt. Katalanisch wurde nun nur noch hinter verschlossenen Türen geflüstert – und gelegentlich im Stadion angestimmt.

Der Fußball war somit eine Ausnahme und diente auch als Versammlungspunkt. Der FC Barcelona stand stellvertretend für das in der Öffentlichkeit verbliebene Katalonien; was wiederum zu Repressionen gegenüber dem Fußballverein führte. Das rückte die Katalanen natürlich noch näher zu ihrem Verein und es entstand eine Eigendynamik, weswegen das 0:5 im Bernabau so frenetisch bejubelt wurde.

Spätestens nach diesem Februar 1974 wurde Cruijff zum beliebtesten Nicht-Katalanen aller Katalanen; er war El Salvador, der Retter. Seine Krönung wollte sich Cruijff bei der WM 1974 verpassen, doch man scheiterte an den Deutschen und der Vogts’schen „mal schon, mal nicht“-Manndeckung im Finale.

I knew I would dominate less in this game. Because the Germans played so strong on man marking, our libero Arie Haan had to advance more, creating a free man on midfield. But the interchange between myself and Haan failed. I was mentally exhausted in the final. The World Cup lasted one game too long. I didn’t have a bit of energy left in my body.

Cruijff sollte im Rahmen der Weltmeisterschaft den Spruch „Tore haben nichts zu tun mit Fußball“ prägen, was ihm gelegentlich später vorgeworfen wurde. Nach 1974 gab es nur noch einzelne Erfolge für Cruijff als Spieler. Die EM 1976 wurde verpatzt, die Folgejahre bei Barcelona gestalteten sich als schwierig, da es trotz des späteren Kaufs Johan Neeskens an Mitspielern fehlte.

Cruijff ließ das Training schleifen und die WM 1978 fiel aus, nachdem er persönliche Drohungen erhalten hatte und sich außerdem weigerte, in ein Land mit Militärdiktatur einzureisen. Dem neuen Trainer Weisweiler schmeckte Cruijff nicht, was auf Gegenseitigkeit beruhte:

The Barcelona coach, Hennes Weisweiler, always did the opposite of what I told him to do.

Der Rebell Cruijff kam hier zum Vorschein. Von Anfang an verband Cruijff seinen enormen Fokus nach Gerechtigkeit mit einer gewissen Selbstgerechtigkeit, Arroganz und lateralem Denken. Im Fußball war dies nie anders. Bei der WM 1974 hatte er als Spieler seinen eigenen Sponsor und sein eigenes Trikot, im Verein war er der Chef und 1970 wechselte er nach einer Verletzung seine Rückennummer von 9 auf 14; für Stammspieler unüblich.

Cruijff sollte keine WM mehr bestreiten. 1978 beendete er seine Karriere sogar für ein Jahr, bevor er wegen Geldsorgen in die amerikanische NASL ging. Nach einem Jahr in Washington schloss sich Cruijff dem spanischen Zweitligisten Levante für ein kurzes Gastspiel an, spielte jedoch nur wenige Partien und versetzte sich bei einem Freundschaftsturnier, wo er mit Milan spielte.

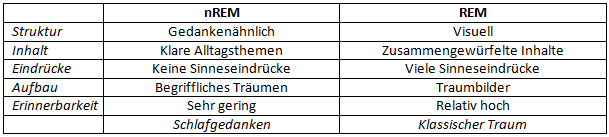

Das kurze Intermezzo endete 1981, woraufhin Cruijff zu Ajax ging. Eigentlich war er der „technische Berater“ von Trainer Leo Beenhakker, doch nach kurzer Zeit unterschrieb er einen Vertrag und spielte ab Dezember 1981 wieder für zwei Jahre bei Ajax. Beide Male wurde man Meister, einmal holte man sogar das Double und erzielte einen bis heute legendären Elfmetertreffer.

198 3 erhielt er jedoch keinen Vertrag und er ging aus Rache für eine Saison zu Feyenoord. Die Folge: Ein weiteres Double, ein weiterer Titel als niederländischer Fußballer des Jahres; zwanzig Jahre nach seinem Profidebüt.

I was terribly insulted that Ajax wrote me off. Nobody can write me off. I will decide when I quit. That’s why I wanted revenge. At first I wanted to sign for Feyenoord purely out of rancour, but I quickly put Ajax out of my mind. I look back on that year with lots of joy. We won the double and that seemed like a nice farewell.

![]()

Cruijff verabschiedet sich erhobenen Hauptes bei Feyenoord; was ihm bei Ajax verwehrt wurde.

Meine Lieblingsanekdote über Cruijff stammt gar aus dieser Saison.

Among the Feyenoord players, he quickly wins a reputation for thinking he knows everything. To trick him, the Feyenoord players ask him for the definitions of several difficult words. Full of his usual confidence, Cruyff explains one meaning after another. The players pretend to be impressed. In reality, they have prepared a trap. The final word has a catch. It doesn’t exist.

Still, Cruyff proceeds to explain it. lnitially the players laugh, telling him he got fooled. But Cruyff continues to insist. Feyenoord player Bennie Wijnstekers describes the scene: “Cruyff kept explaining the word with so much confidence that we started to doubt ourselves. Maybe that word existed after all?”

Diese Geschichte, hier auf 4dfoot zu finden, zeigt Cruijff in der Nussschale. Intelligent, aber dabei anmaßend. Eine Führungspersönlichkeit, zu der man aufschaut, aber an deren Arroganz man sich auch reibt. Ein Redner, der sogar sicheres Wissen verunsichert. Kann so einer ein Trainer sein? Es sollte sich zeigen, dass diese Anekdote das beste und das schlechteste an Cruijffs Trainerdasein einfängt.

Cruijffs dritter Start bei Ajax

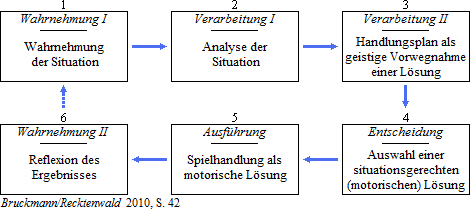

Every trainer talks about movement, about running a lot. I say don’t run so much. Football is a game you play with your brain. You have to be in the right place at the right moment, not too early, not too late.

Zitate wie dieses zeigen Cruijffs enormes Spielverständnis, trotz einiger anderer abstruser Bemerkungen. Doch tatsächlich hatte Cruijff ein faszinierendes Gespür für den Fußball. Eine Geschichte vom 30. November 1980 zeigt dies beeindruckend. Leo Beenhakker ist Trainer Ajax‘, die zur Halbzeit 1:3 hinten liegen. Zuschauer Johan Cruijff geht zur Trainerbank, setzt sich neben den Trainer und beginnt die Spieler einzuteilen. Rijkaard geht sich aufwärmen, die anderen erhalten taktische Instruktionen. Das Spiel endet 5:3. Für Ajax, wohlgemerkt. Die Bilder von damals wirken wie eine Parodie.

![1987 gegen Lok Leipzig]()

1987 gegen Lok Leipzig

Fünf Jahre später wird Cruijff der Trainer Ajax‘. 1985/86 wurde man trotz 120:35 Toren nur Zweiter hinter Guus Hiddinks PSV Eindhoven, die zwei Jahre später sogar den Meisterpokal holen konnten. In dieser und der nächsten Saison konnte man jedoch den niederländischen Pokal gewinnen und auch den Pokal der Pokalsieger 1987 holen.

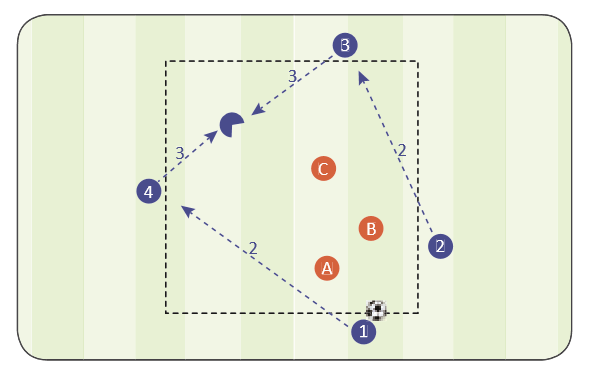

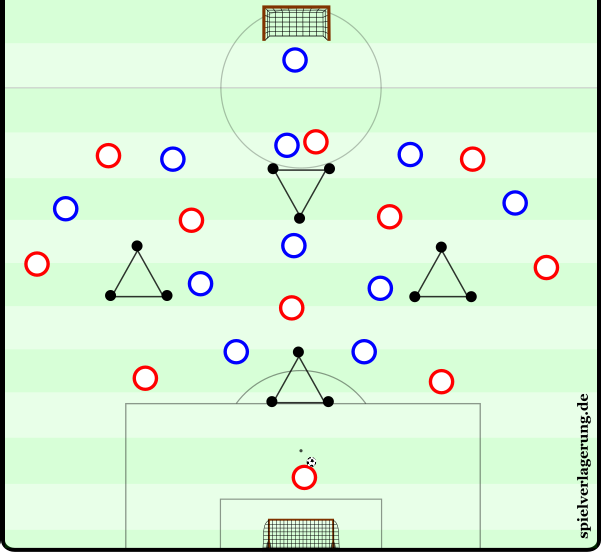

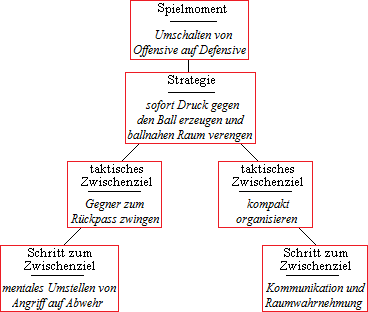

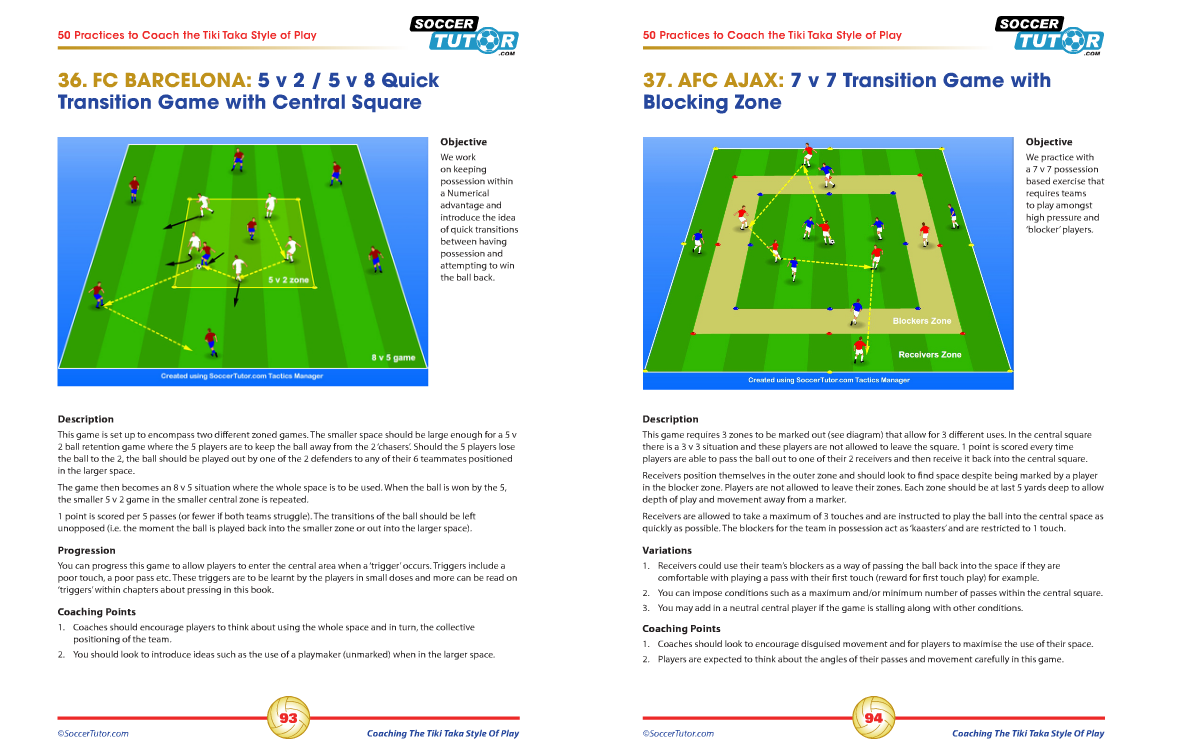

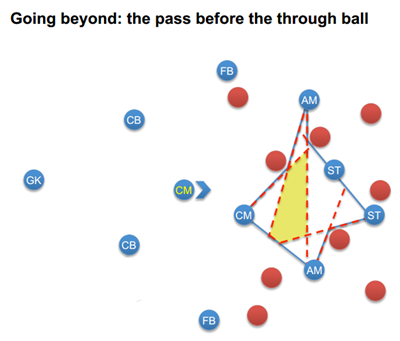

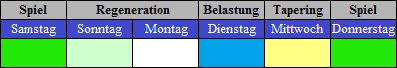

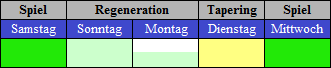

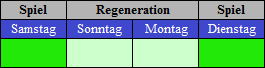

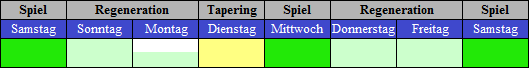

Cruijff implementierte ein System, welches vielfach mit Louis van Gaal und dem CL-Sieg 1995 verbunden wird: Das 3-1-2-1-3 mit einem Sechser, welcher sich bei beiden Mannschaften in die erste Linie zurückfallen lassen konnte. Bei Van Gaal geschah dies jedoch etwas häufiger, obwohl beide denselben Akteur auf dieser Position einsetzten.

Frank Rijkaard war für beide (einer) der Schlüsselspieler, doch wie in meinem Porträt vor einigen Tagen geschrieben war der junge Rijkaard ein ganz anderer Akteur als die ältere Version seiner selbst. Unter Van Gaal gestaltete er sich das Spiel, stieß punktuell nach vorne und unterstütze die erste Linie häufig.

Bei Cruijff war Rijkaard ein wahrer Box-To-Box-Spieler. Immer wieder stieß er an den anderen Mittelfeldspielern vorbei und agierte unheimlich weiträumig. Im Finale des Pokals der Pokalsieger 1987 gab es z.B. eine Szene, wo Rijkaard im Sechserraum den Ball erobert und einen Lauf ansetzt. Nach seinem Pass setzt er den Lauf fort und die Situation endet damit, dass der tiefste Sechser der Mittelfeldraute, Frank Rijkaard, an der rechten Eckfahne des Gegners seinen Gegenspieler tunnelt und gefoult wird.

Ein weiterer wichtiger Akteur war natürlich auch Marco Van Basten. Wie Rijkaard sollte er später beim AC Milan für Furore sorgen, unter Cruijff wurde er zu einem der besten Mittelstürmer Europas. Cruijff hatte den talentierten, aber etwas faulen Jungstar häufig auf anderen Positionen eingesetzt, insbesondere als Zehner.

Die zwei Gründe dafür: Van Basten solle anfangen zu laufen, sich anzubieten und die Mitspieler zu unterstützen sowie natürlich seine spielerischen Fähigkeiten noch verbessern. Als er später wieder im Sturmzentrum agierte, agierte er zumindest unter Cruijff teils wie eine falsche Neun und insgesamt vom Bewegungsspiel her ähnlich zu Lewandowski in der aktuellen Bayernsaison; viele ausweichende und situativ zurückfallende Bewegungen mit kurzen, gestalterischen Aufgaben.

Gegen den Ball spielte man in zwischen Mann- und Raumdeckung; prinzipiell wurde im Raum gedeckt, doch immer wieder wurden bestimmte Läufe und anspielbare Optionen in Ballnähe mannorientiert verfolgt.

„Wir spielen mit Raumdeckung. Du deckst also den Raum, das heißt den ballführenden Gegner, der in den Raum kommt. (…) Eine der Verteidigungsaufgaben, auf die Johan immer wieder zurückkommt, ist, dafür zu sorgen, dass immer ein Mann frei ist. Wenn wir unerwartet den Ball verlieren, müssen wir, je nachdem, wo wir sind, entweder sofort eingreifen oder sofort unsere Positionen einnehmen. (…) Wenn Menzo den Ball hat, schlägert ihn ab zu dem Spieler, der am weitesten entfernt von ihm steht. Dann bist du manchmal vier Gegner los. Früher war ich lediglich Verteidiger, heute bin ich Teil des Teams.“ – Ronald Spelbos, Spieler unter Cruijff

Das Pressing wirkte wie eine Mischung aus 4-1-4-1 und 3-1-2-3-1, wobei in einigen Situationen der Flügelstürmer diagonal herausrücken und einen der gegnerischen Halb- oder Innenverteidigerpressen konnte. Dies ist ebenfalls unter Guardiola bei den Bayern zu sehen, wo aus dem 4-1-4-1 oft ein asymmetrisches 4-1-3-2 zum Ball hin entsteht.

Cruijff nutzte allerdings in diesen Situationen Van Basten als Akteur, der seinen Deckungsschatten über den Sechserraum legte und aus dieser recht tiefen Situation nach eigenem Gutdünken herauszurücken schien. Die Pressinghöhe war somit hoch, aber eigentlich kein Angriffspressing und zwang den Gegner eher zu langen Bällen in das überfrachtete Mittelfeldzentrum.

Insgesamt waren die Defensivschemen flexibel. Ein 3-2-2-3 war ebenso möglich wie ein kurzzeitiges 4-2-1-3, viele asymmetrische Staffelungen und natürlich 3-2-4-1 mit engen Sechsern vor der Kette, welche die Abwehr auffüllen, kamen vor. In Strafraumnähe waren auch 5-2-2-1-Staffelungen möglich.

Kompaktheit und Gegenpressing waren für damalige Verhältnisse bereits gut ausgeprägt, ebenso wie die Abseitsfalle, wenn auch inkonstant und unsauber. Die ersten Ansätze des Cruijff’schen Positionsspiels waren ohnehin schon klar vorhanden. Bewegungen waren mithilfe von simplen Vorgaben an das Individuum in Relation zum Ball gekoppelt.

„Wenn Mühren links den Ball hat und Rijkaard rückt ins Mittelfeld, komme ich von der rechten Seite in die Mitte. Bleibe ich in meiner Zone, dann entsteht hinter Rijkaard eine gefährliche Lücke. Wenn ich den Ball habe, geht Mühren zur Mitte.“ – Jan Wouters, der rechte zentrale Mittelfeldspieler

Interessant war eine leichte Asymmetrie in eigenem Ballbesitz. Auf dem rechten Flügel spielten sie etwas breiter und fokussierter auf Durchbrüche, welche durch lange Bälle oder Ablagen und Sprints erzeugt werden. Auf der linken Außenbahn war man etwas flexibler, aber auch isolierter und mit Witschge individueller. Passenderweise blieb der rechte Verteidiger häufiger auch tiefer und absichernder.

Das Siegtor entstand z.B. passenderweise nach einem Flügeldurchbruch auf der rechten Seite von Van’t Schip nach einem Loblangballs und einer Flanke nach einem gewonnenen Sprintduell. Generell schienen die Außenspieler eher positionell fixiert zu sein und mit längeren Vertikalbällen zu agieren, während es in der Mitte viele Rotationen gab. Immer wieder tauschten die vier zentralen Spieler die Positionen, dazu bewegten sich Van Basten vorne und der „Libero“ hinten vertikal in sich bietende Lücken. Besonders das Wechselspiel zwischen Verlaat und Rijkaard funktionierte gut, ebenso wie das Einrücken der ballfernen Spieler.

Allerdings hatte Cruijffs Ajax auch einige Schwächen. Diese Spielweise gegen den Ball nicht immer stabil und mit Ball gegen bessere Mannschaften etwas anfällig. In der zweiten Aufbauphase war man bisweilen zu flach und die Zirkulation war zu fokussiert auf die Seiten, auch zu drucklos in der Positionierung. Schob man mehr Spieler in die Formation des Gegners hinein, hatte man Probleme die Folgeaktionen konstant anzubringen und war häufig zu überhastet im Beenden der Angriffe.

Insgesamt gab es auch eine recht breite und oftmals doppelte Flügelbesetzung, die zwar für Verlagerungen geschickt genutzt wurden, dann aber beim Ausspielen der Verlagerung bzw. der Wechselpässe zu linear waren. Vorteilhaft waren allerdings die Flügel beim Konter, wo der ballferne Flügelstürmer etwas höher blieb, während Van Basten leicht zum Ball schob und Konter nicht nur über Balleroberungen, sondern auch Menzos Abwürfe beginnen konnten.

Menzo war einer der weiteren Schlüsselspieler, da er als einer der ersten wirklichen Antizipationstorhüter galt; sein Torwarttrainer war sogar Frans Hoek, der seine Vorstellungen des Torwarttrainings zuerst bei Cruijff ausleben durfte. Hoek fokussierte sich auf die Beteiligung des Tormanns am Spiel, seine technische-taktische Ausbildung und einen enormen Fokus auf verbale wie non-verbale Kommandos.

![1988 gegen Marseille]()

1988 gegen Marseille

Nicht nur Hoek coachte so explizit, auch Cruijff tat es. Die Mannschaft wirkte, als ob es sehr viele individuelle Vorgaben gab, diese aber sehr gut umgesetzt wurden. Das Pass- und Kombinationsspiel war dadurch etwas unstrategisch, was sich aber mit der Einwechslung Bergkamps (als Flügelstürmer) und einem klareren 4-3-3 etwas verbesserte.

Das war auch in anderen Partien. Gegen Marseille in der Folgesaison war es ähnlich, aber es gab in der Ballzirkulation einen stärkeren Fokus auf Läufe des dritten Spielers in Kombinationen und auf Pässe in den Lauf und eine noch druckvollere Vertikalzirkulation durch vermehrte Positionen in der gegnerischen Formation.

Viele weite Läufe im Mittelfeld und flexible Positionswechsel gaben der Mannschaft weiterhin diesen „Cruijff-Touch“, doch etwas zu viele Fünferreihen gegen den Ball und sehr flache Staffelungen machte sie gegen den Ball etwas anfällig. Nach vorne war man wegen der Abgänge Rijkaards und Cruijffs nicht mehr so durchschlagskräftig. Mittelstürmer Bosman (oder auch Meijer) spielte keineswegs wie eine falsche Neun, obgleich auch er sich für damalige Verhältnisse viel bewegen musste.

Letztlich zeigte sich der Substanzverlust als zu groß. Die Mannschaft konnte Cruijffs Vorstellung nicht mehr umsetzen und teilweise wollte sie es auch nicht mehr; so soll Rijkaard im Streit abgewandert sein.

„Ein Spitzenverein braucht einen Spieler, zu dem andere Spieler aufsehen. Aber der Rijkaard ließ, warum auch immer, selbst den Kopf hängen, und dann lassen alle Spieler den Kopf hängen. Das wollte ich bei Frank ändern.“

Dazu überwarf sich Cruijff mit dem Vorstand, welcher gegenüber dem Verein die Interessen der Spieler vertritt und dadurch den Funktionären bitter aufstößt. Darum suchte der Kultheld nun nach anderen Aufgaben und größeren Möglichkeiten.

Die Anfänge und ersten Erfolge in Katalonien

Josep Lluis Nunez, Barcelonas Präsident, buhlte um Cruijff. Cruijff als Spieler hatte ihm zehn Jahre zuvor, also 1978, zur Präsidentschaft verholfen. Nunez‘ Opposition verspricht unter Zustimmung der Fans den Trainer Cruijff – Nunez kommt ihm zuvor und schnappt sich Cruijff, um seinen eigenen Platz zu sichern.

„Mein Team wird dem Angriffsfußball verpflichtet sein. Ich betrachte das nicht als Risiko. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Mannschaft, die den mutigsten Fußball spielt, am Ende auch die meisten Trophäen gewinnen wird. Wenn der Gegner vier Tore schießt, müssen wir halt fünf erzielten.“

Cruijffs Verpflichtung ist ein Goldgriff. Im Laufe seiner Jahre macht er Barcelona nicht nur zu einem erfolgreichen Team und entreißt Reals damalige Vormachtstellung, sondern hat einen nachhaltigen Einfluss. Trotz aller Kritik – u.a. von Nationaltrainer Javier Clemente, der später auch den verächtlichen Begriff des Tiqui Taca prägen sollte – setzte Cruijff seine Ideen im Verein durch.

“I don’t care about criticism. Not about a single article. It doesn’t concern me. They’re going after Cruyff. And somewhere, that’s someone different.“

Unter Cruijff wurde das Bauernhaus der „La Masia“, welches dem Verein gehörte, zu einer ganzheitlichen Fußballakademie erweitert. Die Jugendarbeit wurde reformiert. In Dietrich Schulze-Marmelings (sehr empfehlenswerten) Buch „Der König und sein Spiel“ findet sich auch folgendes Zitat:

Dauerläufe werden ebenso abgeschafft wie Krafttraining. Bis zum 16. Lebensjahr sehen die Barça-Schüler keinen Kraftraum, absolvieren keinen Dauerlauf, kein Zirkeltraining. (…) In Cruyffs La Masia wird fast ausschließlich mit dem Ball trainiert. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit – das alles verbessern die Nachwuchskicker spielerisch. Ohne dies bewusst zu registrieren, denn ihr gesamtes Denken ist auf den Ball ausgerichtet. Trainingspartien werden auf kleinen Feldern ausgetragen, denn Enge und Bedrängnis fördern die Technik und die Handlungsschnelligkeit. Ganz im Cruyff’schen Sinne wird das Hirn statt der Muskeln geschult. Es geht um Ideenreichtum, Beweglichkeit, Überblick, Entscheidungsfreude und schnell ausgeführte Entschlüsse. Das verwirrende Kurzpassspiel, das unter diesen Bedingungen entsteht und zum Kennzeichen des Barça-Fußballs wird, firmiert in Spanien noch heute als el cruyffismo.

Cruijff war im Verbund mit dem späteren Jugendkoordinator Albert Benaiges (von 1991 bis 2010 tätig) und dem legendären Fitnesstrainer Francisco Seirul·lo Vargas federführend in dieser Innovation, welche heutige moderne Erkenntnisse aus der Trainings- und Sportwissenschaft vorwegnahm. Übungen wie das „El Caos“, welches sich auch im Buch Marco Henselings und mir findet und sich an ähnlichen grundsätzlichen Prinzipien orientiert, werden in La Masia zum Standard.

Auffallend viele Spieler in La Masia sind außerdem sehr klein. Die Idee dahinter ist einfach. Diese Spieler sind unterschätzt und werden bei später hinzukommender Physis die besseren Fußballer. Und durch ihre körperliche Unterlegenheit lernen sie, wie man agil und vorausschauend agiert, vertrauen mehr auf ihre Intelligenz und ihre Technik, als auf ihre Physis. Implizites Lernen in jeder Situation sozusagen.

“Jeder Nachteil hat seinen Vorteil”

Aus dieser Denkschule sollten später Spieler wie Iniesta und Xavi herauskommen.

Cruijff verändert nicht nur die Jugendarbeit, sondern auch andere Strukturen. In Appell an den katalanischen Geist fokussiert er die Bedeutung Barcelonas und entwirft eine Siegermentalität, die schon in La Masia eingeimpft wird. Der FC Barcelona gilt als die größte Waffe des FC Barcelona; paradox und doch einleuchtend.

Mit seinen Assistenten Tommie Bruins, der für ihn Videoanalyse und Verschriftlichung übernimmt, und Carles Rexach arbeitet Cruijff auch am Umbau der ersten Mannschaft. Wichtig: Routinierte Spanier und Katalanen, von Cruijff als bissig deklarierte Basken (Bakero, Goikotxea, Begiristain) und Superstars aus dem Ausland sollen mit den Emporkömmlingen aus La Masia eine unschlagbare Mannschaft bilden. Auch, dank des Positionsspiels und der Trainingsmethodik natürlich.

„Wenn du laufen willst, mach Leichtathletik. Aber wenn du Fußball spielen willst, brauchst du den Ball.“

13 Spieler verlassen 1988/89 die Mannschaft, elf werden geholt. In La Liga wird man hinter Real Madrid nur Zweiter, doch im Pokal der Pokalsieger wird Sampdoria Genua bezwungen. In dieser Partie zeigte sich, dass es zwar noch an der Qualität späterer Jahre mangelte, doch die Strukturen des Systems bereits etabliert waren.

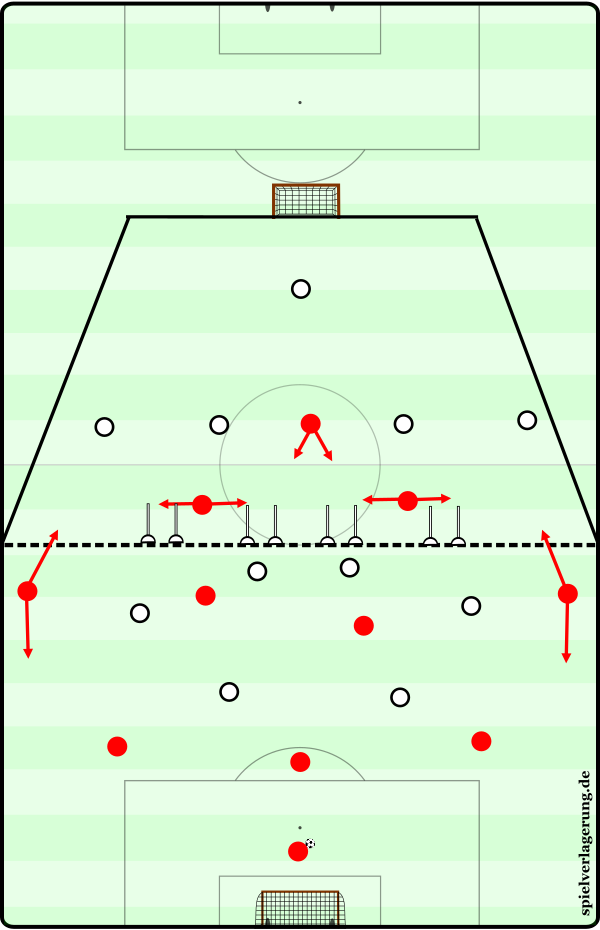

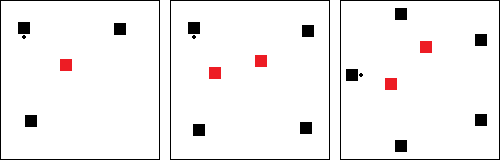

Abermals war es ein 3-1-2-1-3; Cruiffs favorisierte Formation jener Jahre, u.a. wegen der Möglichkeiten in der Raumaufteilung. Die Halbverteidiger rücken flexibel gegen den Ball nach vorne hervor, der Sechser in der Mitte lässt sich zurückfallen. Die Formation gegen den Ball variiert zwischen 3-1-2-1-3, 3-3-1-3/4-2-1-3 und leichte 3-4-Ansätze in der ersten Linie. Gegen Sampdoria agieren bisweilen alle drei vorderen Spieler als zockende Akteure gegen den Ball; sie warten auf Konter.

![1989 gegen Sampdoria]()

1989 gegen Sampdoria

In eigenem Ballbesitz sind die Strukturen des Positionsspiels zu erkennen, doch der Flügelfokus ist noch relativ groß. Der Gegner kann Barcelona oft dabei isolieren, die hohe Besetzung der zentralen Räume endet in gefährlichen Kontern und vielen Flanken. Der Zwischenlinienraum wird nur teilweise wirklich kombinativ und dabei effektiv genutzt.

Das System wird durch Lineker, einen eigentlichen Mittelstürmer, auf dem rechten Flügel etwas asymmetrisch ausgelegt. Passenderweise ist es eine Flanke über links, wo Roberto in der Mitte auf Salinas ablegt. Sampdoria dient es an Durchschlagskraft, das Mittelfeldpressing zerstört die Konstruktivität der Italiener.

Gegen eine bessere italienische Mannschaft – ein halbes Jahr später im Supercup gegen Sacchis Milan – verliert die Cruijff-Elf. Sie spielen jetzt 3-2-4-1-artiger im Pressing, auch, weil der Gegner eine größere Gefahr darstellt. Im Aufbau ist die Raute nach wie vor zu sehen, die Halbspieler bewegen sich allerdings etwas geschickter zwischen den Linien.

Milan verteidigt dies aber gut und die Seitenwechsel gegen die herausrückenden Flügelstürmer sind gefährlich, einige Male schaffen es die Mailänder zu Kontern. Cruijff reagiert bereits nach zehn Minuten, indem er Soler für Roura bringt und die Formation verändert.

![1990 gegen Milan inkl. Umstellung]()

1990 gegen Milan inkl. Umstellung

Das System wird zu einem asymmetrischen 3-1-2-3-1/4-1-2-3; Salinas geht etwas auf die Seite Roberto übernimmt öfters das Sturmzentrum und Soler spielt auf der linken Seite etwas tiefer. Begiristain wechselt nach rechts und das Ziel ist es, die Flügelangriffe Milans besser abzusichern. Einzelne 5-3-2-Staffelungen sind die Reaktion auf den doppelt besetzten Flügel Milans, welche das Spiel aber für sich entscheiden.

Auf dem Weg zur europäischen Spitze

Nach dieser Niederlage arbeitete Cruijff verstärkt an seiner Mannschaft. Ziel: Internationale Topstars. Einer davon war ein alter Bekannter. 1986 verließ Koeman, schon damals ein wichtiger Spieler für die Ajax-Spielweise, den Verein gen Eindhoven. Bei PSV war er Mitgrund, wieso Cruijff national scheiterte. Bei Barcelona sollte er in Guardiolas System den Libero geben, der nach vorne stößt und ein Wechselspiel mit dem Sechser anregt.

Ein weiterer Spieler war Hristo Stoichkov. Der Enfant Terrible aus Bulgarien war ein antrittsstarker, sehr abschlussfähiger Dribbler, der auf allen vorderen Positionen agieren konnte. Der dritte im Bunde hieß Michael Laudrup; ein Spieler, dessen schiere individuelle Qualität Cruijff auf mehreren Positionen herausragende Qualität bescheren sollte. Vielfach als linker Flügelstürmer oder auf einer der drei vorderen Positionen der Mittelfeldraute, später aber immer öfter als Mittelstürmer bzw. sogenannte falsche Neun.

When you’re playing against a team that has two great central defenders, the best option is to play without a striker.

Im 1991er-Spiel gegen Juventus zeigte sich schon, wohin der Weg gehen sollte. Die individuelle Qualität wurde besser, die Strukturen waren etablierter. Nach wie vor gab es viele Freiheiten für die Einzelspieler, aber eben auch Verantwortung in bestimmten Situationen, u.a. Absicherungsbewegungen.

![1991 gegen Juventus]()

1991 gegen Juventus

Zahlreiche der Spieler agierten auch sehr weiträumig, um die individuellen Bewegungen zu ergänzen. Besonders auffällig waren die flexiblen Positionswechsel von Koeman und Nando sowie Salinas und Stoichkov. Laudrup auf der Zehn organisierte das Spiel in vorderen Zonen und man suchte ihn für seine Pässe. Auf rechts schob der Halbverteidiger vor und es gab intelligente Bewegungen von Beguiristain auf links, der geschickt einrückte und sich anbot.

Auch gegen Fergusons Manchester United war dies 1991 ähnlich zu sehen. Man hatte zwar wieder Probleme gegen die defensive Stabilität einer besseren Mannschaft, insbesondere dem Konterspiel und wegen der doppelten Flügelbesetzung, was Cruijff dazu bewog mit tieferen Mittelstürmern und herausrückenden Mittelfeldspielern zu agieren. Einige Male war ein 4-1-4-1 sichtbar, doch es gab Probleme beim Übergang ins letzte Drittel.

![1991 gegen Manchester United]()

1991 gegen Manchester United

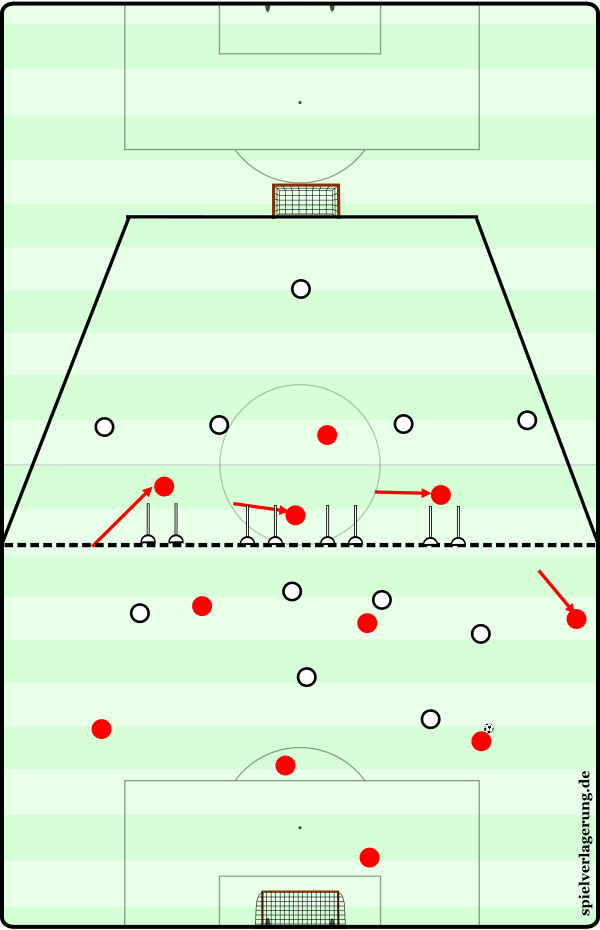

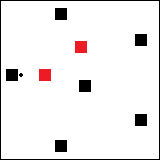

Das Jahr 1991 war aber ein wichtiger Wegbereiter, denn es ermöglichte Cruijff langsam diese etablierten Strukturen anzupassen und zu optimieren. Im CL-Finale gegen Sampdoria im Jahre 1992 war es nicht mehr Salinas, der zentral vorne agierte, sondern Laudrup als falsche Neun. Laudrup war die erste Linie gegen den Ball im Pressing, dahinter spielten Salinas als rechter Flügelstürmer (in einer Rolle ähnlich zu jener Linekers), Bakero als vorstoßender Zehner und Stoichkov als linker Flügelstürmer.

![1992 gegen Sampdoria]()

1992 gegen Sampdoria

Die Rollenverteilung war interessant. Salinas spielte relativ breit und ging nur bei Flanken wirklich konstant in die Mitte, während Stoichkov und Bakero immer wieder das Sturmzentrum besetzten, wenn sich Laudrup zurückfallen ließ. Laudrup besetzte häufiger den linken Halbraum und kurbelte das Aufbauspiel an, was wiederum zu der genauen Staffelung der Mittelfeldraute passte.

Diese war nämlich leicht asymmetrisch. Juan Carlos verfolgte Lombardo relativ weit und spielte als linker Halbspieler im Mittelfeld deutlich breiter als sein Gegenüber. Vermutlich wollte Cruijff dadurch Lombardo manndecken und die Flügelverteidigung verstärkten, obgleich auch Eusebio situativ den gegnerischen Flügelstürmer übernehmen konnte. Sampdoria spielte in einem 4-4-2, war aber häufiger in einem asymmetrischen 4-4-1-1 unterwegs und insgesamt nicht ansatzweise so aktiv wie Sacchis Milan mit und ohne Ball.

Einige Male liefen Stoichkov und Salinas die Innenverteidiger an, besonders Salinas spielte zentraler. Die linke Seite Sampdorias war dadurch etwas offener und man leitete sie dorthin, bevor Eusebio und Co. Zugriff erzeugen konnten. Bakero und Laudrup verhinderten Pässe durch das Mittelfeldzentrum.

Beide Mannschaften neutralisierten sich allerdings. Sampdoria hatte kaum Präsenz in vorderen Zonen und war offensiv harmlos. Barcelona wiederum zog immer wieder Sampdoria auf den Flügel heraus, bevor sie mit diagonalen Pässen die Halbräume anspielten. Dabei gab es einen Fokus auf Laudrup im linken Halbraum. Guardiola und Koeman bauten das Spiel in der Mitte auf und die Halbverteidiger standen ziemlich breit, auch wenn sich einige Male Ferrer wegen Juan Carlos enger positionierte.

Koemans Vorstöße gegen das passive 4-4-2/4-4-1-1 Sampdorias sollten zwar den Ball ins zweite Drittle bringen, aber die Unterstützung inkonstant in höheren Zonen war inkonstant. Sampdorias Mannorientierungen und die Kompaktheit in den ersten zwei Linien deckten die tiefen Räume ab und es war letztlich Koemans Freistoß in der Verlängerung, der Barcelona den ersten CL-Titel bescherte.

Den Weltpokal im gleichen Jahr konnte man allerdings nicht holen. Die hervorragenden Innenverteidiger Sao Paulos und das freie Spiel nach vorne sowie die relativ gute Besetzung der Mitte in der Arbeit gegen den Ball neutralisierte Barcelona im Dezember 1992.

![1992 gegen Sao Paulo]()

1992 gegen Sao Paulo

“Sao Paulo were infinitely superior, with Rai, Muller and other fantastic players. We couldn’t even compete with them, let alone win.“

Dabei war diese Partie eine der besten in der Geschichte des Weltpokals. Eigentlich zeigte Barcelona einige starke Passmuster mit viele geschickten Halbraum- und Flügelverlagerungen sowie dem zuverlässigen Finden von Guardiola in der Mitte in der Schnittstelle, besonders durch Koeman.

Sao Paulo war allerdings wie erwähnt leicht überlegen, obwohl Cruijff die „Cruijffigste“ aller Aufstellungen auspackte. Laudrup und Bakero variierten enorm, Amor schob ebenfalls weit nach vorne und die Halbverteidigerpositionen wurden sehr offensiv interpretiert. Eusebio besetzte immer wieder die rechte Außenbahn, um einrückende Bewegungen Stoichkovs zu balancieren. Dieser tauschte sogar einige Male mit Laudrup die Position, was Letzterem ermöglichte in nahezu allen Zonen aufzutauchen.

Insgesamt gab es immer wieder viele freie Positionswechsel, eine sehr gute Besetzung in der Vertikalen und durch Beguiristain und Eusebio gegen den Ball wie Flügelverteidiger eine Art 3-5-2-Formation. Es gereicht Sao Paulo zur Ehre, dass sie gegen diese Mannschaft und einen hervorragenden Guardiola so stark waren.

Ein Video aus diesen Jahren zu Cruijffs Positionsspiel gibt es hier.

Zwischen Genie und Wahnsinn

In den nächsten beiden Jahren hielt Barcelona die nationale Dominanz aufrecht. Titel drei und vier in Folge wurden 1993 und 1994 standesgemäß eingefahren. In der Champions League scheiterte man aber an der Mission Titelverteidigung sehr früh gegen ZSKA Moskau. Dies brachte Cruijff dazu, den Kader noch stärker zu machen. Das Ziel: Vier ausländische Topstars, wovon jeweils drei je nach Gegner auflaufen sollten. Die Ausländerregelung jener Jahre verbot nämlich mehr als drei ausländische Spieler gleichzeitig auf dem Feld.

Die Katalanen verpflichteten Romario, den Torschützenkönig der CL 1993 (7 von 15 Toren PSV Eindhovens erzielt sowie ein paar weitere Torbeteiligungen), und hatten somit fünf absolute Weltklassespieler in ihren Reihen.

Koeman spielte weiterhin als Libero, wobei immer häufiger Viererketten genutzt wurden und Koeman einer der beiden zentralen Verteidiger war – auch, wenn Cruijff selbst sie nicht als vier, sondern als zwei Verteidiger bezeichnete. Außerdem konnte Koeman in einzelnen Partien als Sechser agieren.

Guardiola war nach wie vor einer der Schlüsselspieler und der einzige, der nicht von einem anderen Verein verpflichtet wurde. Er baute das Spiel auf der Sechs auf, sowohl in den 4-1-2-3 als auch 3-1-2-1-3-Systemen. In ein paar Partien gegen sehr schwache Mannschaften besetzte er sogar mit Koeman die Innenverteidigung, um möglichst viel Offensivdruck zu erlauben.

Laudrup wurde langsam zum Bankspieler degradiert, auch wenn er in einigen Spielen seine Einsätze bekam und weiterhin starke Leistungen zeigte. In gewisser Weise war er Cruijffs Allzweckwaffe; der beste Allround-Einwechselspieler in der Fußballgeschichte. Mal kam er als linker Außenstürmer rein, mal als Zehner oder Achter und gelegentlich sogar als Mittelstürmer.

Stoichkov wiederum konnte die beiden Flügelpositionen besetzen, wobei er mit Romario häufig eine Art verschobenen Zweiersturm kreierte. Der zweite Flügelstürmer – häufig Beguiristain, dessen Arbeit nach hinten und seine balancegebende Natur oft unterschätzt werden – balancierte dies und Stoichkov konnte zocken, um das Konterspiel zu verbessern und Romario zu unterstützen.

Ein Beispiel ist die Partie gegen Osasuna im Herbst 1993. Ohne Koeman agierte man im 3-1-2-1-3. Laudrup und Stoichkov liefen gemeinsam in der Mittelfeldraute auf. Stoichkov spielte hierbei als Zehner, der immer wieder nach vorne stieß oder mit Beguiristain die Positionen tauschte.

![1993 gegen Osasuna]()

1993 gegen Osasuna

Laudrup war der Achter, der das Spiel – gemeinsam mit Guardiola – aufbauen sollte. Estebaranz wurde auf der rechten Seite als isolierter Breitengeber und Dribbler genutzt, Romario wiederum war sehr fokussiert auf Ablagen und sein Weltklasse-Bewegungsspiel.

Dieses System funktionierte zum Beispiel sehr gut. Auch ohne Koeman war man defensiv sehr stabil und spielte mit Ball überaus druckvoll. Dies war auch in 4-3-3-Systemen der Fall, wenn Koeman fehlte. Im Spiel gegen Valencia im Frühling 1994 war Laudrup der linke Achter und Guardiola gab den rechten Innenverteidiger.

![1994 gegen Valencia]()

1994 gegen Valencia

Tatsächlich spielten die Außenverteidiger durchaus sehr hoch; mit und ohne Ball im Pressing, Goikotxea, der häufig als Mittelfeldspieler agiert hatte, besetzte mit Ferrer die seitlichen Positionen. Interessant ist, dass Bakero – früher ein sehr vertikaler Zehner im 3-1-2-1-3 – immer tiefer spielte.

In dieser Saison übernahm er öfters Sechser- und Achterpositionen, wie eben in dieser Partie. Stoichkov und Begiristain besetzten die Flügelpositionen, allerdings anders als üblich; dieses Mal war Begiristain auf rechts und Stoichkov auf links. Ivans Rolle unterstützte Begiristain häufig auf rechts, während Laudrup und Goikotxea vielfach den linken Flügel übernehmen konnten. Gegen den Ball spielte man in einem 4-1-4-1.

In jener Phase im Frühjahr 1994 wirkte Barcelona herausragend. Sie spielten viele starke Pässe in die Halbräume und auf die Flügelstürmer, was gegnerische Pressingbewegungen zerstörte. Die Positionswechsel waren gut organisiert, das Pressing sehr stabil und durch den Kader war man nicht nur herausragend besetzt, sondern konnte auch sehr flexibel agieren.

Die Zirkulation war sehr druckvoll, insbesondere Glanzleistungen Koemans und Guardiolas sowie das immer besser werdende Positionsspiel waren dafür hauptverantwortlich. Eine weitere Systemalternative zeigte Cruijff auch gegen Sevilla.

![1994 gegen Sevilla]()

1994 gegen Sevilla

Hier spielte Laudrup eine Mischung aus falscher Neun und Zehn; die Formation war ein 4-3-1-2/4-1-2-3. Stoichkov und Amor besetzten die rechten Flügel- und Halbräume sehr gut, welche von Eusebio – einem eigentlichen Mittelfeldspieler – gut bespielt und unterstützt wurden.

Auf links spielte mit dem jungen Sergi ein gelernter Flügelstürmer, welcher die linke Seite besetzte. Das ermöglichte Romario Positionierungen im linken Halbraum und in der Sturmmitte, ebenso wie Laudrup. Situativ übernahm Bakero diese Aufgabe, wenn Sergi es nicht mit passendem Timing schaffen konnte.

Die weiten Vorstöße Sergis wurden ansonsten durch die flexiblere Rolle Eusebios und die zwei zentralen Spieler in der ersten Linie kompensiert, ebenso wie Guardiolas Bewegungen. Amor, der insgesamt linearer und vertikaler als Bakero spielte, übernahm wiederum Aufgaben Eusebios vorne und Bakero sicherte die Mittelfeldzonen neben Guardiola. Dieser bewegte sich teilweise auch ohne Ball nach hinten und verbesserte die Breitenstaffelung.

Diese Anpassungen zeigen, wie flexibel Cruijff war und wie sehr sich seine Möglichkeiten dank Romarios Verpflichtung verändert hatten. Im Spiel gegen Osasuna ging es primär um das Erzeugen von Durchschlagskraft im letzten Drittel, gegen Valencia wollte man stabil und druckvoll im Aufbau spielen, gegen Sevilla lag der Fokus wiederum auf hoher Pressingresistenz und Stabilität mit und ohne Ball.

Ein besonders wichtiges Spiel war natürlich das 5:0 gegen Real 1994, welches endgültig die Vormachtstellung Barcelonas in Spanien und Europa zementieren sollte – so zumindest die damalige Meinung. Dieses Mal entschied sich Cruijff gegen Laudrup.

![1994 gegen Real Madrid]()

1994 gegen Real Madrid

Ursache dafür war die Suche nach defensiver Stabilität. Sergi besetzte den linken Flügel und arbeitete viel nach hinten, während Goikotxea als breiter Halbverteidiger Vorstöße auf der Seite suchte. Nadal, ein eigentlicher Innenverteidiger, agierte als linker Achter und füllte gemeinsam mit Guardiola als etwas nach rechts versetztem Sechser immer wieder die Dreierkette auf.

Dadurch entstanden einige Vierer- und sogar Fünferreihen in der ersten Linie, obgleich die grundlegende Formation eben das 3-1-2-1-3 war. Bakero war dieses Mal wieder der vorstoßende Zehner und erinnerte in gewisser Weise an Arturo Vidal in seiner Rolle bei Juventus Turin.

Real zeigte sich im 4-1-4-1 merkwürdig passiv und hatte unsaubere Staffelung in höheren Zonen, auch sehr wenig Präsenz, wodurch Barcelona sowohl im Pressing als auch in tieferen Zonen sehr stabil war. Das gute Bewegungsspiel Barcelonas und die klare Überzahl in der Mitte sorgten für die Dominanz.

Vermutlich wählte Cruijff in dieser Partie die 3-Raute-3-Formation exakt wegen dieser Überzahl in der Mitte und den Vorstößen der Halbverteidiger, welche von keinem der Real-Spieler aufgefangen wurden. Die Außenstürmer Reals waren quasi nicht im Spiel und die Passmuster Barcelonas überspielten die ersten zwei Linien der Madrilenen spielerisch.

Die offensiven Halbverteidiger und die gute Absicherung machten die meisten Probleme. Auch die Passmuster Barcelonas passten; viele längere Pässe mit Ablagen und Verlagerungen oder Vertikalpässen sorgten für einfachen Raumgewinn und einige Querpässe mit Vertikalpässe banden die Überzahl im Mittelfeld hervorragend ein.

Die Partie gegen Manchester United, welche Constantin Eckner hier analysierte, war ebenfalls ein Highlight dieser Phase. Und just in diese Phase der Dominanz kam anstatt eines Titels ein Rückschlag, von dem sich Cruijffs Barcelona nicht mehr erholen sollte.

Das CL-Finale 1994

Nach den zahlreichen starken Leistungen der letzten Wochen und Monate sowie den vielen Starspielern im Kader war der FC Barcelona Favorit. Sie hatten 1992 gewonnen und Cruijff selbst begründete den Favoritenstatus damit, dass man prinzipiell wie 1992 war, nur noch kompletter, erfahrener und wettbewerbsstärker. Cruijff provozierte vor dem Spiel sogar: „Sie basieren ihr Spiel auf Verteidigung, wir auf Angriff. Was wir für Romario ausgaben, der in 33 Spielen 30 Tore erzielte, haben sie für Desailly gegeben. Das ist bezeichnend.“

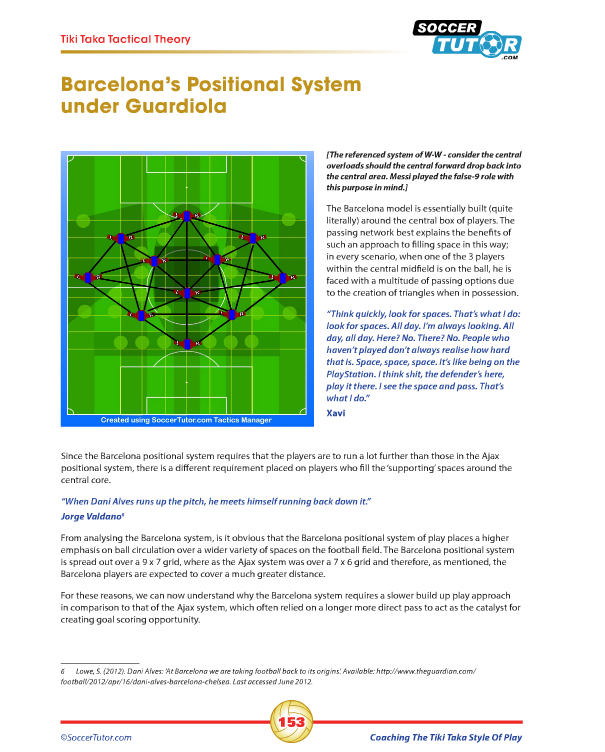

Barcelonas Vorbereitung für das Finale war mangelhaft. Cruijff motivierte seine Spieler 1992 noch mit „Geht raus und genießt es“; dieses Mal war es „ihr seid besser, ihr werdet gewinnen“. Doch Cruijff machte nicht nur einen psychologischen Fehler, sondern auch einen taktischen. Im CL-Finale entschied sich Johan Cruijff abermals dafür, Laudrup auf der Bank zu lassen und mit Koeman, Romario und Stoichkov als den erlaubten ausländischen Akteuren zu starten.

Der gegnerische Trainer Fabio Capello freute sich darüber mehr, als sich Laudrup ärgerte: „Als ich sah, dass Laudrup nicht spielte, war ich entspannt. Laudrup war jener Spieler, den ich fürchtete, aber Cruijff ließ ihn draußen und das war sein Fehler.“

Cruijff: Ohne Laudrup und mit Viererabwehr

Barcelona startete nicht nur ohne Laudrup, sondern auch ohne die 3-Raute-3-Formation, welche man unter Cruijff jahrelang oft und erfolgreich praktiziert hatte. Stattdessen gab es eine Abwehrreihe mit Nadal, der gegen Real im Clásico noch auf der tieferen Achterposition auflief, neben Koeman als Innenverteidigerduo.

![1994 Milan vs Barcelona]()

1994 Milan vs Barcelona

Die Umstellung war auf dem Papier durchaus nachvollziehbar. Gegen Real im legendären 5:0-Clásico funktionierte das System deswegen so gut, weil die Halbverteidiger in ihren Vorstößen offen waren. Sie konnten weite Wege machen, Gegenspieler herausziehen und in hohen Zonen simple Pässe in gefährliche Räume spielen. Die zahlreichen Mannorientierungen Reals halfen dabei. Außerdem gab es eine klare Überzahl in der Mitte und ein starkes Bewegungsspiel; gegen Milan fehlte dieses.

Das 4-3-3 Barcelonas sollte vermutlich die schnellen Konterangriffe und die doppelte Flügelbesetzung der Italiener negieren. Doch anstatt eines Vorteils für Barcelona, entstand einer für die Rossoneri. Sie konnten nämlich Barcelonas wichtigstes Instrument neutralisieren.

Positionsspiel ohne Bindung, Ballzirkulation ohne Zugriff

In den meisten Spielen hatte Barcelona leichtes Spiel in puncto Raum- und Balldominanz. Nur wenige Teams attackierten sie überhaupt in den vorderen Zonen, kaum eine Mannschaft tat es in damaliger Zeit konstant und mit passenden Strukturen. Koeman, Guardiola und die Halbverteidiger waren fast immer frei, wodurch sie den Ball problemlos laufen lassen konnten.

Gegner wurden dadurch Stück für Stück aufgemacht, bis die vorderen Staffelungen passten, um punktuelle Durchschlagskraft zu erzeugen – ob mit adäquaten Verbindungen für Kombinationen oder mithilfe der individuellen Qualität von Romario, Laudrup und Stoichkov.

Milan machte ihnen das Aufbauspiel natürlich deutlich unangenehmer. Zwar presste die Elf Fabio Capellos keineswegs durchgehend oder schon in den höchsten Zonen, dafür aber intelligent und mit guten Abläufen. Prinzipiell war es natürlich das übliche 4-4-2, doch es gab einige interessante Mechanismen, um die Spielweise Barcelonas zu beschädigen.

Einerseits stellte man aus dem 4-4-2 viele Staffelungen mit einem oder keinem Stürmer her; 4-4-1-1, 4-3-2-1 und 4-4-2-0 waren nicht unüblich. Massaro und Savicevic konnten die Passwege auf Guardiola versperren oder ihn einzeln abdecken, während der jeweils andere presste.

In einigen Situationen gab es natürlich auch das typische 4-4-2 oder eine Variante mit herausrückendem Albertini. Meistens war es aber durch die Mannorientierungen ein 4-4-1-1: Massaro ging eher auf Guardiola, Savicevic eher auf Koeman. Dadurch musste Nadal ohne wirkliche Anspieloptionen das Aufbauspiel übernehmen.

Dieser schob nämlich zusätzlich zu den beiden Stürmern oder eben bei höherer Stellung dieser beiden auf Guardiola heraus. Dadurch wollte man verhindern, dass sich Guardiola drehen und den Ball in höhere Zonen verteilen konnte. Albertinis Vorstöße wurden von Desailly abgesichert, der hierfür mit seiner Weiträumigkeit und physischen Präsenz besser geeignet war.

Interessanterweise spielten sie dieses Schema in Ballbesitz umgekehrt; Desailly rückte nach vorne, um zweite Bälle pressen oder lange Bälle per Kopf verlängern zu können. Dadurch entstanden 4-3-1-2-Staffelungen mit engen Flügelstürmern, tiefem Albertini und etwas breiteren Mittelstürmern, was für viele gewonnene zweite Bälle mit Schnellangriffen oder ruhiger Zirkulation zu Folge hatte.

Cruijffs Barcelona fielen dadurch einige Ballbesitz- und Pressingmöglichkeiten weg, die sie ansonsten für ihre eigenen Angriffe nutzten. Die eigenen, organisierten Spielaufbausituationen waren wie erwähnt eingeschränkt. Besonders problematisch war, dass die ohnehin unsaubere Besetzung der vorderen Zonen nun aufgezeigt wurde.

Koemans tiefe Positionierung und der Mangel an Räumen für seine Vorstöße, Guardiolas geringe Möglichkeiten im Spielaufbau und das gute Versperren der Außenverteidiger hatte zur Folge, dass Beguiristain, Stoichkov und Romario kaum Bälle erhielten. Insbesondere letztere beiden sind in puncto Unterstützung in tieferen Aufbausituationen nicht besonders aktiv und warten eher auf Pässe ins zweite Drittel, bevor sie ihre Bewegungen starten.

Bakero und Amor konnten diese jedoch nicht konstant bringen. Bakeros enorme Weiträumigkeit und Dribbelstärke früherer Tage ließ mit 31 Jahren langsam nach, außerdem war er eher ein Spieler, der nur punktuell mit kreativen Aktionen wie Dribblings präsent wird und sich sonst über seine Bewegungen ohne Ball hervortat. Ohne die Präsenz in höheren Zonen konnte er sie nicht einbringen und da er die Fähigkeit in höhere Zonen zu kommen nicht besaß, litt sowohl er als auch das Team darunter.

Amor und Bakero positionierten sich entweder zu tief, wodurch sie von vorne isoliert waren oder Pässe nach vorne von Milans schnellem Zusammenziehen abgefangen wurden, oder aber sie agierten zu hoch und konnten von den vier Abwehrspielern nicht angespielt werden. Dies war wohl auch der Grund, wieso Capello sich einzig vor Laudrup fürchtete.

Das Gegenmittel für Koeman und Guardiola war gefunden; und damit auch für Stoichkov und Romario. Mit Laudrup hätte Barcelona aber einen Spieler gehabt, der das Aufbauspiel unterstützt und sowohl die Raumdeckung als auch die Mannorientierungen Milans aufgebrochen hätte. Seine Pässe, seine Bewegung und seine Dribbelfähigkeiten waren eben deswegen die große Gefahr für Milan – die Cruijff nicht nutzte.

Sacchi-Lite gewinnt

Verletzungsbedingt kein Barest und kein Costacurta sowie keiner der drei großen Niederländer (Van Basten, Rijkaard, Gullit) mehr im Kader, doch Capello schaffte dennoch einen so souveränen Sieg gegen den großen FC Barcelona jener Jahre. Dabei war entscheidend, dass beide Mannschaften zu jener Zeit strategisch ihren Gegnern überlegen waren; Milan war zwar nicht mehr so spektakulär und intensiv wie unter Arrigo Sacchi, doch weiterhin hochklassig.

Speziell in Relation zum damaligen taktischen Kontext zeigten sie sehr hohe Kompaktheit und ein gutes Gegenpressing. Besonders die horizontale Kompaktheit in der Mittelfeldreihe war stark. Pässe in die Halbräume wurden gut attackiert, die Flügelstürmer unterstützten die zentralen Akteure dabei sehr gut und die Viererkette agierte in tiefen Zonen eng an ihnen, wodurch viele Pässe des Gegners in das letzte Drittel plötzlich zu Konterangriffen für Milan wurden.

Das oft genutzte 4-4-1-1 mit engerer Mittelfeldkette erinnert insofern an eine nicht ganz so intensive und kompakte Version von Diego Simeones Atlético Madrid der Saison 2013/14. Der Gegner hatte in der Mitte kaum Räume und musste auf die Seite spielen, wohin dann kollektiv verschoben wurde. Die hängende Spitze – öfters Massaro als Savicevic – sperrte die nächste Rückpassoption ins Mittelfeld zu (gegen Barcelona eben Guardiola) und zwang die Außenspieler des Gegners zu einer Entscheidung zwischen verhältnismäßig schlechten Optionen: Weit nach hinten, riskant nach vorne oder riskant in die Mitte?

Dank der Raumdeckung und einzelnen Mannorientierungen funktionierte diese Systematik sehr gut. Savicevic und Massaro als Ballhalter unterstützten das Konterspiel, bis nachstoßende Läufe kamen oder man auffächern und sicher aufbauen konnte.

Das 1:0 – und wegen der Strategien sowie taktischen Wechselwirkungen der beiden Mannschaften die Vorentscheidung – fiel passenderweise nach einem langen Ball, wo der zweite Ball nach einem Kopfball Sergis von Boban auf Savicevic weitergeleitet wurde. Sein tolles Dribbling führte zur Großchance Massaros.

Umstellungen ohne Erfolg

Cruijff schien Kleinigkeiten anzupassen (z.B. Positionswechsel Begiristain und Stoichkov oder weiträumigere Bewegungen Guardiolas im Aufbauspiel), bevor er kurz nach der Halbzeit umstellte. Aber diese Umstellung kam schon zu spät; Milan hatte Sekunden vor dem Halbzeitpfiff das 2:0 erzielt und zwei Minuten nach Wiederanpfiff das Spiel mit dem 3:0 entschieden.

Beim 2:0 kam es nach einer kaum gepressten Zirkulation Milans nahe am Strafraum zu einem Durchbruch Donadonis über den Flügel und einem Pass von der Grundlinie nahe am Fünfmeterraum in den Rückraum, welcher Massaro eine simple Einschussmöglichkeit gewährte. Beim 3:0 war es abermals eine Balleroberung auf der Seite, dieses Mal von Savicevic bei Nadal, sorgte für ein Traumtor – einen Volleylupfer über 25 Meter ins lange Eck.

Mit der Einwechslung Eusebios für Begiristain entstand eine Art 3-5-2; Sergi und Eusebio besetzten die Seiten, Ferrer und Nadal die Halbverteidigerpositionen neben Koeman. Das geringe Auffächern der drei zentralen Verteidiger zeigte einerseits eine unsaubere, unvorbereitete Umsetzung und andererseits die Angst vor den Angriffen Milans.

Diese blieben bei ihrem 4-4-1-1/4-4-2, wurden aber nun etwas häufiger überspielt. Stoichkov und Romario waren nun frei sich vorne zu bewegen, die Probleme in der Einbindung blieben. Das Tor Desaillys zum 4:0 – abgefangener Ball im Mittelfeld von ihm selbst, dann Konter eingeleitet und Durchbruch – entschied die Partie.

Anfang vom Ende

Mit dem verlorenen CL-Finale 1994 begann der Untergang von Cruijffs Barcelona. Laudrup wandte sich ab und ging zum Erzrivalen aus Madrid; Romario kam weder fit noch motiviert von der Weltmeisterschaft 1994 zurück und Stoichkov begann seine Streitereien mit Trainer Cruijff, der wiederum von Präsident Nunez Druck bekam. 1995 sollten auch diese zwei Starspieler nicht mehr im Verein sein, ebenso wenig wie Ronald Koeman.

Brazil won the World Cup after 24 years and that has made Romario crazy. A real number one will always perform, has strong legs that can carry glory and succes. Romario was no longer coachable. I don’t regret buying him, but I knew something like this would happen.

Cruijff sollte im nächsten Jahr kein goldenes Händchen mehr mit seinen Transfers haben. 1994/95 kamen Igor Kerneev, Gheorghe Hagi und Sohn Jordi Cruijff als ausländische Spieler; einen besonders großen Einfluss sollte keiner haben. Auch Innenverteidiger Abelardo war kein Star, obgleich er jahrelang gute Leistungen zeigte.

Am ehesten hätte die Transferphase 1995/96 für eine Rückkehr des „Dream Team“ sorgen können. Mit Gheorghe Popescu und Luis Figo kamen zwei hervorragende Akteure. Ersterer sollte die Lücke Koemans füllen, Zweiterer jene Stoichkovs. Die zwei anderen ausländischen Transfers waren jedoch nicht so effektiv. Robert Prosinecki wurde zum bestbezahlten Fußballer der Welt gemacht, doch seine Leistungen waren inkonstant, er kämpfte mit Verletzungsproblemen und passte nicht ganz zum System Cruijffs, während Meho Kodro für viele bis heute als riesiger Flop gilt – mit 5,5 Mio. € war er auch der teuerste Transfer dieser Jahre.

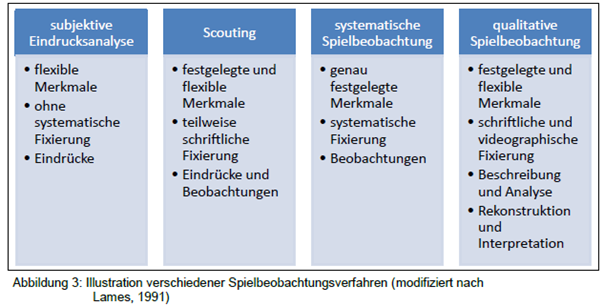

Dabei muss man natürlich auch sagen, dass in jenen Jahren von Scouting kaum eine Spur vorhanden war. Zusammenschnitte von Spielern waren Mangelware, Statistiken gab es nicht. Auch viele andere infrastrukturelle Vorteile sind damals noch nicht nutzbar gewesen, weswegen bei vielen Transfers – insbesondere wenig bekannter Stars aus dem Ausland – immer ein großes Risiko dabei war.

Die individuelle Qualität wurde somit zum Problem. Cruijff konnte Spieler und Mannschaften zwar besser machen, doch für das höchste Niveau benötigte er eine Grundbasis an technisch-taktischen Fähigkeiten. Dementsprechend gab es die Dominanz letzter Jahre nicht mehr zu sehen. Den Tiefpunkt der Cruijff-Ära erreichte man wohl 1995 gegen Real Madrid.

![1995 gegen Real Madrid]()

1995 gegen Real Madrid

Laudrups Rache kam über Cruijff und Barcelona, als der Erzrivale mit dem ehemaligen Superstar der Katalanen mit 5:0 gewinnen konnte. Real war dabei herausragend besetzt. Mit Raul, Luis Enrique, Zamorano, Hierro, Sanchis, Milla, Amavisca und natürlich einem Laudrup in Form besaß man herausragende Qualität.

Dank Laudrup konnte man diese Spieler auch passend einbinden und besonders im Konterspiel war man durch die zockenden Flügelstürmer effektiv. Ein weiterer Aspekt war natürlich der glückliche Start. Ein frühes Tor aus eigentlich schwieriger Position führte zu einer tollen Ausgangslage, dazu ließ Trainer Jorge Valdano mit einem deutlich aktiveren Pressing agieren.

Ohnehin schien es, als hätte Capellos Milan im CL-Finale 1994 vielen Mannschaften einen gewissen Plan vorgegeben, wie man Cruijffs Barcelona begegnen konnte. Das Cruijff’sche Positionsspiel wurde eigentlich als Maßnahme gegen Manndeckungen und unkollektives Pressing geschaffen; im Laufe der Jahre wurde dies seltener und seltener.

Real spielte zum Beispiel mit einem 4-3-1-2haften Pressing, welches insbesondere die Kreise Guardiolas einschränken sollte. Viele herausrückende Bewegungen verhinderten den typischen Einfluss Guardiolas auf das Spielgeschehen und somit fiel der womöglich wichtigste Akteur dieser Mannschaft effektiv aus. Stoichkov mangelte es an Explosivität früherer Tage, Hagi als falsche Neun war eher kontraproduktiv, da ihm das strategische Geschick Laudrups sowie die Unterstützung der Mitspieler wie in dessen früheren Jahren fehlte. Durchschlagskraft gab es kaum und das 3-5-2 mit tiefem Eskurza und höherem, engerem Stoichkov ließ die rechte Seite offen, welche Luis Enrique und Laudrup gnadenlos ausnutzten.

Cruijff versuchte in der folgenden Saison das Ruder umzureißen, doch trotz einzelner starker Spiele sollte es nicht mehr reichen. Im Clásico 1996 baute der niederländische Startrainer 4-2-2-2-System, welches im Mittelfeld allerdings verschoben war. Roger und Sergi wechselten sich beim Bedecken der linken Außenposition ab, Bakero konnte in hohen Zonen ebenfalls in diesen Raum ausweichen. Gegen den Ball ließ man die Seite oft erstmals unbesetzt oder Roger übernahm sie.

![1996 gegen Real Madrid]()

1996 gegen Real Madrid

Kodro und Figo spielten sehr beweglich, es gab zahlreiche Positionswechsel und über längere Phasen spielte Figo wie eine falsche Neun, Kodro suchte zwischenzeitlich vom rechten Flügel immer wieder diagonale Läufe in die Spitze – à la Lineker und Salinas in früheren Saisons.

Das System sollte wohl Real von der starken Seite mit Laudrup und Redondo auf halblinks weg leiten, De La Pena spielte als Zehner und Popescu sicherte mit Guardiola die tiefen Zonen sowie die Einzugsgebiete Laudrups und Redondos. Das führte zu einem 3:0-Sieg, doch für einen Titel sollten Cruijffs Spielereien letztlich nicht reichen. In Europa und in Spanien konnte man sich nicht durchsetzen. Zwar gab es eine sehr interessante Partie im 3-1-2-1-3 gegen die Bayern, u.a. mit Guardiola als Libero und der Flügelzange Hagi-Figo, aber diese taktischen Highlights blieben oft die einzigen über Wochen. Der Bruch mit dem Vorstand und gesundheitliche Probleme führten zur Entlassung im Sommer 1996.

The board here are at Barcelona nothing. I have zero respect for these people. One puts on the music, the rest dances along. I’ll never drink a beer or a coffee with [President] Nuñez.

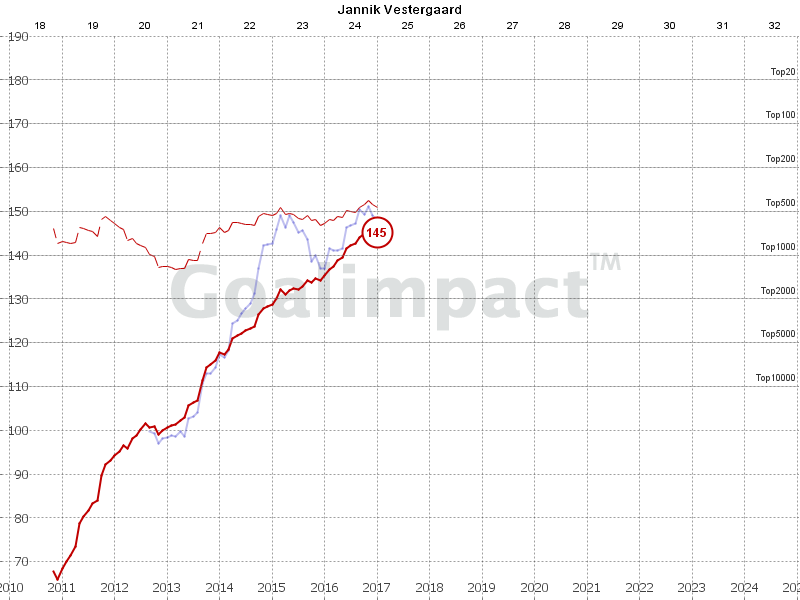

![Der Verlauf des mannschaftlichen GoalImpacts. Danke an @GoalImpact, der die Grafik zur Verfügung gestellt hat. Der individuelle Verlust bzw. die Spitze von 1990 bis 1994 ist unverkennbar.]()

Der Verlauf des mannschaftlichen GoalImpacts. Danke an @GoalImpact, der die Grafik zur Verfügung gestellt hat. Der individuelle Verlust bzw. die Spitze von 1990 bis 1993 ist unverkennbar.

Nationaltrainer, Berater und Philosoph

Nach 1996 sollte Cruijff keine Trainerstelle annehmen. Er betätigte sich als Botschafter und äußerte sich oft in den Medien zu unterschiedlichsten Belangen im Fußball (wie in diesem interessanten Interview). Gelegentlich philosophierte er mit seiner Kolumne auch im El Periodico. Besondere Aufmerksamkeit erregten seine Kommentare zur Weltmeisterschaft 2010, wo er sich als gebürtiger Niederländer und Wahlkatalane zur spanischen Nationalmannschaft bekannte. Die Niederlande passe nämlich nicht zu seiner Spielphilosophie:

On Thursday they asked me from Holland ‘Can we play like Inter? Can we stop Spain in the same way Mourinho eliminated Barça?’ I said no, no way at all. I said no, not because I hate this style – I said no because I thought that my country wouldn’t dare to and would never renounce their style. I said no because, although without having great players like those of the past, the team has its own style.

I was wrong. Of course I’m not hanging all 11 of them by the same rope, but almost. They didn’t want the ball. And regrettably, sadly, they played very dirty. So much so that they should have been down to nine immediately. They made two such ugly and hard tackles that even I felt the damage.

It hurts me that I was wrong in my disagreement that instead Holland chose an ugly path to aim for the title. This ugly, vulgar, hard, hermetic, hardly eye-catching, hardly football style – yes it did serve the Dutch to unsettle Spain. And if with this they got satisfaction, fine, but they ended up losing. They were playing anti-football.

Immer wieder äußerte sich Cruijff zu einzelnen Punkten im Fußball auf diese Art und Weise; entweder durch Erklärungen seiner eigenen Ideen oder eben der (oft gleichzeitigen) Kritik an bestimmten Vereinen oder Trainern (besonders José Mourinho).

Selbst aktiv wurde er kaum noch. Der niederländische Verband hatte in den frühen 90ern seine Chancen verspielt, als man ihm nicht die Stelle als Bondscoach anbot. Er wollte zu viel Geld für die WM-Teilnahme, auch wenn er sich später natürlich äußerte, dass man mit ihm die WM 1994 gewonnen hätte.

![]()

Cruijff als Trainer Kataloniens

Seine letzte Trainerstelle war als Betreuer der katalanischen Nationalmannschaft, welche er entsprechend der Spielphilosophie in La Masia und somit seiner eigenen aufstellte. Mit einem 4-3-3 (Piqué, Busquets und Xavi im Mittelfeld) feierte man bspw. einen bejubelten 4:2-Sieg gegen Argentinien und insgesamt blieb Cruijff vier Jahre.

Später sollte Cruijff noch als technischer Berater bei Ajax Amsterdam und bei Chivas de Guadalajara arbeiten, doch bei beiden verstrickte er sich in Streitereien und die Cruijff’sche Revolution bei Ajax und in deren Jugendarbeiten gilt als gescheitert.

Am stärksten hatte Cruijff nach seiner Karriere Einfluss beim Barcelona, wo er Joan Laporta zum Präsidenten verhalf und neben Rijkaard auch für Guardiolas Positionierung auf dem Trainerstuhl verantwortlich war. In Anbetracht seiner Errungenschaften als Spieler und Trainer verlieh ihm Joan Laporta im März 2010 den Titel des Ehrenpräsidenten, welchen ihm Sandro Rosell, der neue Präsident, vier Monate später wieder entzog.

Trotz viel Kritik und ein paar Kontroversen nach seiner Karriere als Trainer, ist Cruijffs Erbe unglaublich groß. Er ist wohl die einflussreichste Person in der Geschichte des Fußballs. Besonders ein Konzept ist enorm wichtig.

Das Positionsspiel

In diesem Video werden einzelne Aspekte des Positionsspiels veranschaulicht, ebenso wie in diesem Artikel von unserem Adin Osmanbasic. Auch wenn die Ursprünge auf unterschiedliche Trainer zurückzuführen sind, so war es Johan Cruijff, der es – basierend auf seinen Ansätzen mit Rinus Michels bei Ajax – in heutiger Art und Weise konzeptualisierte.

Im Gespräch mit Martí Perarnau, Guardiolas Biographen, bezeichnete dieser Juanma Lillo und Johan Cruijff als die zwei großen Mentoren Guardiolas und den Niederländer auch als Erfinder des Positionsspiels in seiner heutigen Form, trotz vieler unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten.

Das beginnt bereits in der holistischen Herangehensweise an den Fußball. Angreifer müssen verteidigen; Verteidiger müssen angreifen. Die Wichtigkeit des Ballbesitzes wurde ebenso betont wie die Einnahme bestimmter Positionen in Relation zur Ballposition.

When you play a match, it is statistically proven that players actually have the ball 3 minutes on average. The best players – the Zidane’s, Ronaldinho’s, Gerrard’s – will have the ball maybe 4 minutes. Lesser players – defenders – probably 2 minutes. So, the most important thing is: what do you do during those 87 minutes when you do not have the ball. That is what determines wether you’re a good player or not. (…) The best man in football is the one who’s positioned best. Without the ball.

Das Ziel: Mithilfe der richtigen Abstände möglichst viele Passoptionen schaffen und die eigenen Mitspieler zu unterstützen, ohne ihnen Aktionsmöglichkeiten wie z.B. das Dribbling zu rauben.

Playing simply is the hardest thing there is. The art is to play the ball so that the receiver has the overview of the pitch and can go to action effectively. The speed with which that happens is the difference between a good and a bad player.(…) The foundation is controlling the ball as quickly as possible, so you have more time to look around you.

Cruijffs Mannschaften zeichneten sich allerdings durch eine deutlich freiere Art und Weise des Positionsspiels aus, als Guardiolas Teams heutzutage. Es gab sehr viele Positionswechsel, die es bei Guardiola z.B. nur gelegentlich gibt. Außerdem liegt der Fokus Cruijffs auf dem Individuum. Die Positionen schienen nicht unbedingt kollektiv definiert, sondern durch eine Verkettung vieler individueller Vorgaben – oft auch individualtaktischer und technischer Natur – zu entstehen.

Für Cruijff war besonders das Spiel in den Lauf und das korrekte Anspielen wichtig.

Technique is not being able to juggle a ball 1000 times. Anyone can do that by practicing. Then you can work in the circus. Technique is passing the ball with one touch, with the right speed, at the right foot of your team mate. (…) A player who can play one touch football must have a fabulous technique. Strange how you have to be able to do everything with a ball before you can play it directly.

Deswegen konnte man bei Cruijff häufiger als bei Guardiola Pässe in den Raum anstatt in den Fuß sehen, welche das Ziel hatten einen Läufer aus dem Mittelfeld einzubinden und Spielzüge mit Spielern mit Sichtfeld nach vorne zu ermöglichen. Auf diese Aktionen folgten wiederum viele Hinterlaufbewegungen, welche in weiterer Folge nach den Ablagen und linienüberwindenden Pässen geschaffen wurden.

A team that passes the ball around in its own defense is doomed. You must pass the ball to midfield, as soon as possible because that’s where your best players are, and then the whole defense will be behind the ball.

![]()

Leseraufgabe: Was sagt Cruijff hier zu den Spielern? Bitte möglichst absurde technisch-taktische Erklärungen.

Passive Raumdeckungen konnten von Cruijffs Team fast ebenso gut bespielt werden wie Manndeckungen, welche insbesondere über das Schaffen von Überzahl in Ballnähe, die Vorstöße einzelner Spieler, Einzelaktionen und natürlich die Positionswechsel erzeugt wurden. Recht klare Passmuster, viele anlockende Aktionen und sehr viele Kombinationen mit nur einer oder zwei Ballberührungen sowie Zonenwechsel in der Ballzirkulation halfen dabei natürlich auch.

If you play on possession, you don’t have to defend, because there is only one ball. (…) Offside is not a defensive but an offensive weapon. (…) One thing is forbidden in football. The horizontal pass. If it goes wrong you lose two players. (…) A pass is only useful if you beat an opponent with it.

Auch der Torwart spielte bei Cruijff eine Rolle, auch wenn er nie so extrem wie Neuer unter Guardiola agierte. Besonders in Ballbesitz wurde er eigentlich nur im Notfall, für Konter oder bei Wechselpässen genutzt. Für jene Zeit war dies allerdings fortschrittlich, ebenso wie die sehr gute Raumaufteilung das konstante Geben von Breite und Tiefe.

Playing the ball back to the goalie doesn’t count as ball possession.

Seine eigene Erklärung zur Raute ist ein erhellender Hingucker eines großen Fußballdenkers. Folgende Prinzipien hat auch Pieter Zwart von Catenaccio.nl in diesem Artikel erwähnt und sogar präzise ausgeführt:

- Keeping the field small

- Direct pressure after losing possession

- Defending spaces rather than opponents

- Depth over width

- Build-up play through the centre

- Third man and triangles

- Creating one-on-ones

- Interchanging of positions

- Profit from weaknesses

Neben dem Positionsspiel war Cruijff natürlich auch ein auf Pressing fokussierter Trainer und hatte zu damaliger Zeit auch dort einen Vorteil gegenüber allen Mannschaften Europas, außer einzelnen Erscheinungen wie Sacchis Milan. Besonders das flexibles Herstellen von Engstellen in strafraumnahen Situationen war sehenswert, das Gegenpressing und Pressing aus einer zonalen Grundstruktur mit vielen Mannorientierungen waren ebenfalls hochwertig.

Neben diesen strategischen Ideen und vielen tollen individualtaktischen Leitfäden war Cruijff auch in puncto Trainingsmethodik fortschrittlich.

„Der Ball wird nicht müde.“

Unbewusster Vorreiter im Training

How many more years do you want to continue being a coach?

Cruyff: “No idea. But in the first place, as long as I enjoy it. I love playing football. I love taking part in training sessions.”

Will you retire as a coach the moment you cant play anymore?

Cruyff: “That’s certainly possible. Playing makes this job tolerable.”

Are you still better than the players?

Cruyff: “Depends in what. The pitch is large. But as you’ve seen this morning, I make it smaller to suit me.”

To suit you?

Cruyff: “Of course, if it’s too big I can’t play. I have to change the rules so I can play. If we train 5 times a week, it’s twice for the players and three times for me.”

Dieses Zitat aus einem Interview Mitte der 90er zeigt, wie Cruijff trainieren ließ: Zwei Mal die Woche gab es größere Felder für die Spielformen und drei Mal die Woche kleinere Spielformen, sogenannte „small sided games“ und viele Rondos. Lieblingsübung: 4 gegen 4 mit zwei Neutralen in einem halbierten Strafraum.

Cruijff selbst wollte nämlich mitspielen, weswegen diese Spielformen genutzt wurden. Das Interessante daran: Cruijff konnte durch seine Beteiligung das Spiel innerhalb der Spielformen beeinflussen, seine Spieler direkt im Spiel kommandieren und ihnen Vorgaben geben sowie als Beispiel fungieren, wie man zu spielen hat. Diese Aspekte hatten einen positiven Effekt auf die Spieler und halfen Cruijff bei der Umsetzung seiner Ideen.

Gleichzeitig zeigen moderne sport- und trainingswissenschaftliche Studien, dass solche Spielformen für die technisch-taktische und physisch-mentale Entwicklung günstiger sind. Cruijff schaffte es damals, seine Spieler überdurchschnittlich gut zu trainieren und ihnen auch noch überaus kompetente Ratschläge zu geben. Im Verbund mit der individuellen Qualität erklärt sich der enorme Erfolg jener Jahre.

Desweiteren verband Cruijff im Fußball alles miteinander, auch wenn es teilweise an den Haaren herbeigezogen war (schien?):

What you see on the pitch often reflects what happens outside it. For example, in Barcelona we play aggressive and offensive. That’s because everyone around the team has an aggressive and offensive mentality. In everything we do. You’ll notice that when we train fast, the players also eat their lunch faster. Maybe the doctor will say that’s bad, but it’s about the mentality that reigns here.

Dieser Einfluss äußerte sich nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch in der Jugend. Jüngst kritisierte Cruijff den FC Barcelona dafür, dass sie Messi kein Englisch in der Akademie beibrachten – und er wollte bewusst kleine Spieler in der Akademie haben, weil sie sich besser entwickeln.

![]()

Cruijff auf der Bank des Camp Nou

Desweiteren stand die Entwicklung im Fokus; Guardiola spielte vor seinem Debüt in der A-Mannschaft nicht als Stammspieler für die B-Elf, sondern im dritten Juniorenteam, oft auch als Rechtsaußen. Grund? Er spielte nicht, weil körperlich zu schwach. Cruijffs Antwort? NA UND?! Er musste spielen und entwickelt warden; Cruijff forderte auch, dass viele Angreifer mit Schwächen gegen den Ball in ihren Mannschaften als Abwehrspieler aufgestellt wurden, um sich dort zu entwickeln. Unter Cruijff schienen körperlich schwache Spieler gar eher bevorteilt als benachteilt zu werden:

Pep was not so big, so that was his disadvantage, but also his advantage. He was intelligent and he had vision. If you are not going to win physical battles you must learn to stay out of them. He could see and understand every position from the field. Pep was not going to be good if he had to defend 20 meters, but if he had to defend 5 or 10 meters, he could do it. So, he needed to make sure he had two players in the right position to help him and close down the space. When I saw his intelligence and his vision, that was the first indication he was going to be a good player and could become a great coach and go on to develop people. (..) The most important aspect of a coach are his eyes. Pep’s eyes are perfect, he sees every detail.

Diese Denkweise veränderte den FC Barcelona. Die Jugendtrainer und alle Verantwortlichen im Jugendbereich wurden mit diesem Mindset ausgestattet, was La Masia zur wohl besten Jugendakademie der Welt machte. Ein wichtiger Name: Francisco Seirul·lo Vargas, der den wissenschaftlichen Hintergrund für La Masia lieferte, gleichzeitig aber selbst den Fußball mit einer sozialen und eben kognitiven Komponente verband.

“We have destroyed only thinking in terms of defence, midfield and attack and have built a new game. In the last five years we have experienced a phenomenon if playing football in other conditions. If we do not evolve, we end up doing the same thing as everyone else. So we have to take a step forward. When we play the practise games in training he is the best defender on the team, much better than any of our defenders, because not only can he recover the ball but he also starts the move to create something.”

Seit langem ist Seirul·lo eine Koryphäe. Viele seiner Arbeiten sind auch heute noch Standard. Recherchiert man auf seiner Seite entrenamientodeportivo.org, so finden sich zahlreiche Artikel zu dynamischen Systemen, kognitiven Strukturen des Athleten im Sport und so weiter. U.a. teilte Seirul·lo das Training in eine kognitive Struktur (Vermittlung von Informationen in der Spielform), eine sozial-affektive Struktur (die Interaktionen der Einzelspieler innerhalb) und eine emotional-volitive Struktur (die Motivation zur Umsetzung), welche im Training zu berücksichtigen sind.

Dies zeigt übrigens auch eine Seite von Cruijff, die oft vergessen wird. Obwohl er so arrogant und selbstsicher wirkte, für sich unfehlbar und mit einer Meinung zu allem und jedem, so überließ Cruijff kompetenten Leuten – ob Spielern oder Leuten in seinem Trainerstab – durchaus wichtige Aufgaben. Eine wahre Führungspersönlichkeit also.

Fazit

Sometimes something’s gotta happen before something is gonna happen.

Coincidence is logical.

Every disadvantage has its advantage.

I’m an optimist. I’ve never seen the point of being a pessimist. When I close my eyes at night I see beautiful things.